科技日报记者 魏依晨 通讯员 岳蓓

近日,赣南师范大学“高分子能源化学团队”团队成功开发出高性能有机硅弹性体封装材料,此技术不仅推动了光伏电池封装工艺的创新,还将在有机硅纺织涂层、牙科印模材等多个领域得到广泛应用,有效解决材料中的阻燃、环保、抗磨损等多项关键难题。

长期以来,赣南师范大学“高分子能源化学团队”深耕柔性光伏与储能集成技术,推进“光—电—储”一体化系统研发,构建起涵盖材料研发、器件制造、系统集成与装备创新的全链条技术体系,打造从基础研究到产业应用的创新链,结出了科技创新和科研育人的累累硕果。

矢志攻关,领跑全球

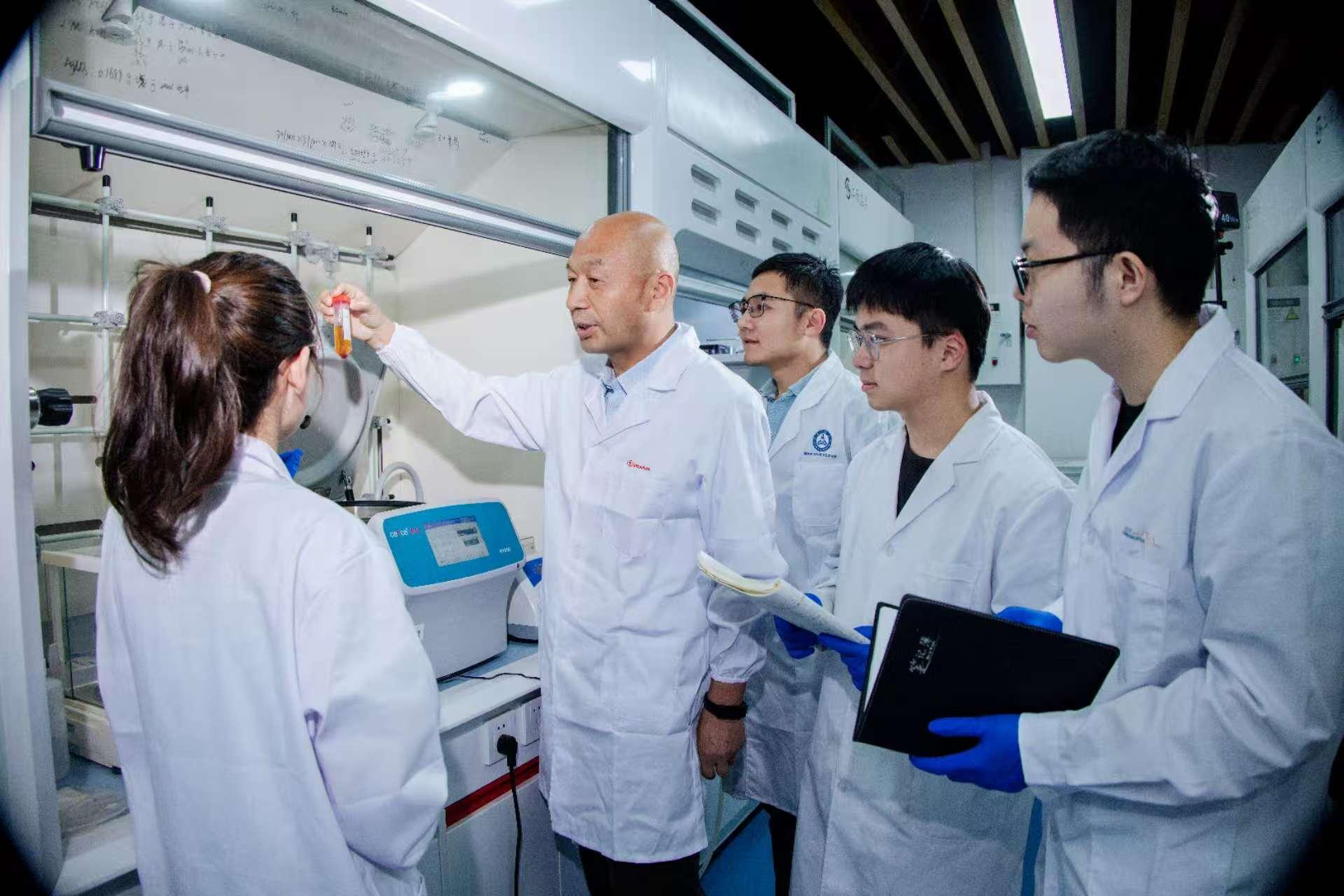

“科技工作者就要对接国家需求,抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇,乘势而上,勇于亮剑。”8月11日,团队负责人陈义旺教授与团队成员交流时说。

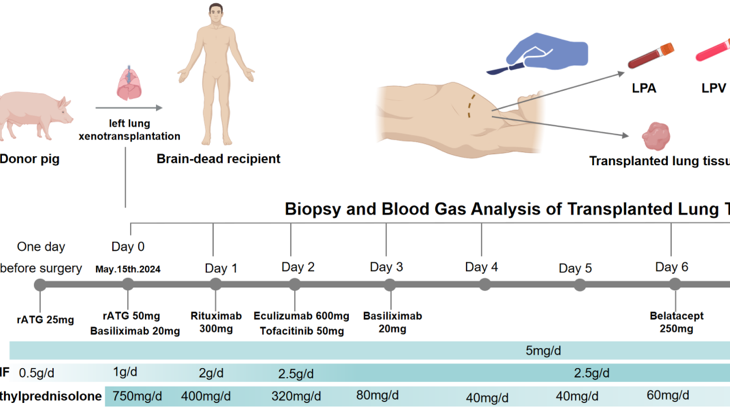

在他的带领下,“高分子能源化学团队”瞄准国际前沿,率先提出“准平面异质结”构筑策略,建立光伏器件小面积旋涂和大面积印刷之间的冲量转换因子新理论,成功实现了小面积有机光伏20.4%的认证效率,攻克了大面积印刷精度瓶颈,推动我国在有机光伏领域实现从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的飞跃。同时,依托钙钛矿光伏的柔韧性、轻质性、低成本、高功质比等特性,团队打造的新型薄膜光伏生态链,多次在柔性小面积(26.61%)和商业化尺寸(30cm× 40cm,18.63%)钙钛矿光伏效率认证中打破世界纪录,奠定我国在新型柔性薄膜光伏方向的技术主导地位。

育木成林,串珠成链

“只有系统激活教育链、人才链的‘一池春水’,才能让产业链、创新链释放澎湃动力。”团队成员是这么想的,更是这样做的。

他们组建了以国家级人才为引领、中青年骨干为支撑、研究生为生力军的高水平科研团队。建薄膜能源化学江西省重点实验室、氟硅能源材料与化学教育部重点实验室先后落地,“薄膜能源化学”这一交叉新兴学科快速成长。团队培养出5名国家“四青”人才等。他们创造出一个个“光电储”系统集成化关键技术的新突破,为我国能源化学技术的自主创新和原始突破提供了坚强的人才保障。

“近5年,我们的科研成果转化产生了可喜的经济效益和社会效益。团队成功孵化企业,将核心柔性钙钛矿技术转化为可落地、可复制、可推广的产业成果,成为新能源产业转型升级的重要力量。团队指导的学生获国家级科研项目立项50余项,为新能源领域输送了大批高素质创新人才。”团队教师李龙彬说,面向未来,团队将聚焦国家“双碳”战略和新能源领域重大需求,围绕“柔性光伏+储能集成”前沿方向持续科研攻关,为我国能源化学技术的自主创新和原始突破注入不竭动力。

(赣南师范大学供图)

网友评论

网友评论