侯树文 科技日报记者 王春

地震、台风等自然灾害与人类建筑相遇时,会释放出巨大能量,直接影响一座城市千万居民的生命安全。在上海同济大学,一位年过七旬的学者与这种能量的智慧碰撞持续了将近半个世纪之久。面对从地壳深处数千米传来的震动,以及地表之上来自云端的超强台风,他的结构抗震研究工程应用将万钧之力吸收、消散,牢牢筑起城市天际线的防护墙。

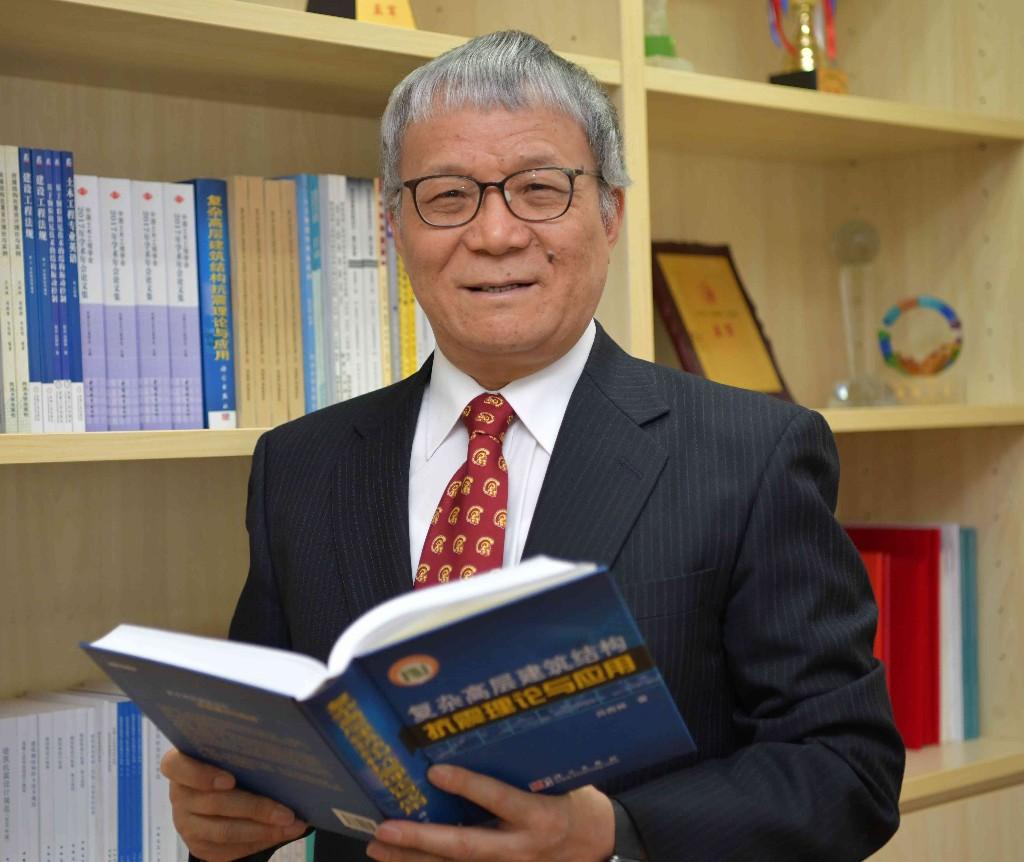

8月26日,上海市科技奖励大会上,著名建筑结构抗震专家、中国工程院院士、同济大学教授吕西林正式被授予“上海科技功臣”称号。据介绍,吕西林院士是我国自主培养的首批结构工程博士。他先后主持完成了50多栋复杂高层建筑的抗震研究工作,工程遍及20多座城市。他研发的多种消能减震装置与结构抗震技术成果成功应用于上海中心大厦等重大工程。

年过七旬的吕西林身材魁梧,头发花白,沉稳干练。面对接踵而来的祝贺、赞美,吕西林院士想起为自己科研生涯引路的导师——我国已故工程抗震名家朱伯龙。念及良师,这位年过七旬的学者在众人的注视下,情难自禁地哽咽,内心久久不能平复。

矢志防震安民,开启漫漫求学之路

“结构抗震研究是一项公益事业,一定要有奉献精神。”吕西林总是这样勉励后辈。2008年,汶川大地震发生后的第4天,作为住房城乡建设部“房屋应急评估专家组”成员之一,吕西林奔赴抗震救灾一线,与其他同济大学专家一起为隐患重重的建筑把脉问诊。如今,他把这种奉献精神传递给他的学生,每当国家出现大的地震灾害,前往灾区前线的逆行队伍里总能看到他学生的身影。

“吕老师教导我们科研工作要充分考虑国家的需求,要紧密结合工程实践服务社会。”同济大学土木工程学院结构防灾减灾工程系教授蒋欢军从1995年就开始在吕西林指导下攻读博士学位。他告诉记者,在吕西林的影响下,国内发生大的地震灾害时,吕西林的团队总会在第一时间赶赴抗震救灾现场。

这种危难时刻挺身而出的奉献精神早在他的青年时期就已经悄悄埋下种子。1976年,唐山大地震后,一座城市瞬间成为一片废墟。当时我国虽然十分重视抗震工作,但在技术层面,不仅无法满足现实需求,与国际先进水平相比,也存在着巨大差距。还在西安冶金建筑学院读本科的吕西林心中暗自决定“学成后一定要设计和建造出更坚固的房子”。

怀揣着这一志向,吕西林开始了他在结构抗震领域的求学之路。1979年,吕西林来到同济大学攻读硕士学位,并有机会将学到的理论知识运用到实际工程中。从1984年在同济大学拿到博士学位,到1990年出国到加拿大阿尔伯塔大学做访问学者,吕西林先后参加了上海市长途电话局、上海外高桥石油化工设备以及中国石化系统大型储油罐等建筑工程的抗震鉴定和加固工作。一路走来,吕西林的研究能力不断提升,实践经验也不断丰富。

时间来到1991年,吕西林被推荐到香港大学进行高层建筑抗震的合作研究。在这期间,吕西林一心扑在学术研究上,两个月后由研究助理升到副研究员,又只用一年的时间就完成了4篇英文论文,并陆续得到发表。也正是这些研究成果,为20世纪90年代浦东开发建设中的高层建筑抗震分析与设计工作奠定了坚实的基础。

自20世纪90年代开始,随着浦东开发开放加速推进,动辄几百米高的高层建筑延伸着上海的天际线,越来越多的人找上门来,吕西林感受到了时代的感召。

铸就擎天之柱,漫步上海之巅

漫步在上海中心500多米高的观光楼层向外望去,陆家嘴区域的高层大楼鳞次栉比。这一幕壮美的画卷总是让吕西林回想起30多年来自己在这些建筑丛林中留下的研究足迹。从468米的东方明珠、420米的金茂大厦,到492米的上海环球金融中心,上海30多个地标性高层建筑里都有吕西林抗震研究的成果。

位于上海中心内部重1000吨的调谐质量阻尼器(简称TMD)是目前世界上最重的摆式质量阻尼器系统。它在多次台风登陆上海过程中,经受住了超强风力考验,因此被人们称为“定海神柱”“镇楼神器”。

谈起上海中心抗风抗震设计方案,吕西林回忆,2008年6月,上海中心设计合同签订后,他便向当时设计院领导建议,一定要在安全有效的前提下应用最新的技术成果,即调谐质量阻尼器。吕西林向记者解释,在国际上,250米以上的高层建筑如果单纯依靠结构刚度和强度来抵抗风力,在经济性以及使用空间上都是不合理的。

因此,吕西林向当时的设计单位以及美国顾问公司建议一定要采用先进的TMD技术。吕西林和当时的设计单位一起研讨,明确上海中心建设过程中需用到的先进振动控制新技术,并提出应在设计阶段就将阻尼器技术纳入整体方案。

最终,他的建议和想法被采纳。在吕西林的专业指导保驾护航下,设计单位和美国顾问公司也有了信心和底气。随后的方案设计、实施和测试,吕西林都全程参与。此后,TMD控制方案经过不断优化,其重量也从最初设计的1400吨,最终确定为1000吨。

据悉,上海中心的TMD是全球首个将电涡流阻尼技术应用于超高层建筑风振控制的创新工程。其工作原理是通过精确调整阻尼器的质量、位置和刚度,使其自振频率与建筑物的主要振动频率相匹配,从而有效减少风力和地震对建筑物的影响。

“TMD原理大家都知道,但是在工程上怎么应用,受到什么条件控制,怎样对整体结构进行分析,国际上大部分设计公司做不了。”吕西林表示,同济大学团队对TMD的质量等参数进行分析后,交给上海材料研究所开展研制。

上海中心振动控制装置进行现场测试时,为了拿到第一手资料,吕西林第一个到达现场,他指挥现场人员将TMD人工牵引到最大位移90公分后,再突然释放,同时观察TMD的晃动情况,并将现场的测试情况进行拍照录像。“我要亲眼看到测试的结果,与系统分析的结果是否一致。”吕西林郑重地说。

除了高层建筑的抗震设计,吕西林对传统历史建筑的保护工作亦有卓越贡献。据其介绍,对传统历史建筑的保护有多种方式——拆后重建、就地加固或者整体平移后加固等。在吕西林的设计方案指导下,上海音乐厅于2003年实现了国内首个大型历史建筑的整体平移与顶升工程。

尽管已过古稀之年,吕西林对结构抗震技术的研究工作还在不断探索。最近几年,他正在研究利用人工智能技术进行建筑群的地震响应预测。“提高城市的韧性,一座建筑是不够的,一定要扩展到整个建筑群。”吕西林强调,有了人工智能技术后,可以对建筑群的地震反应进行预测,这是未来城市防震减灾技术的发展趋势。

网友评论

网友评论