科技日报记者 张佳欣

太空掉落的陨石,或许比你想象的更珍贵。它可能是一台跨越46亿年的时间机器,让人们得以窥见行星的诞生,比如木星诞生时的壮丽场景。

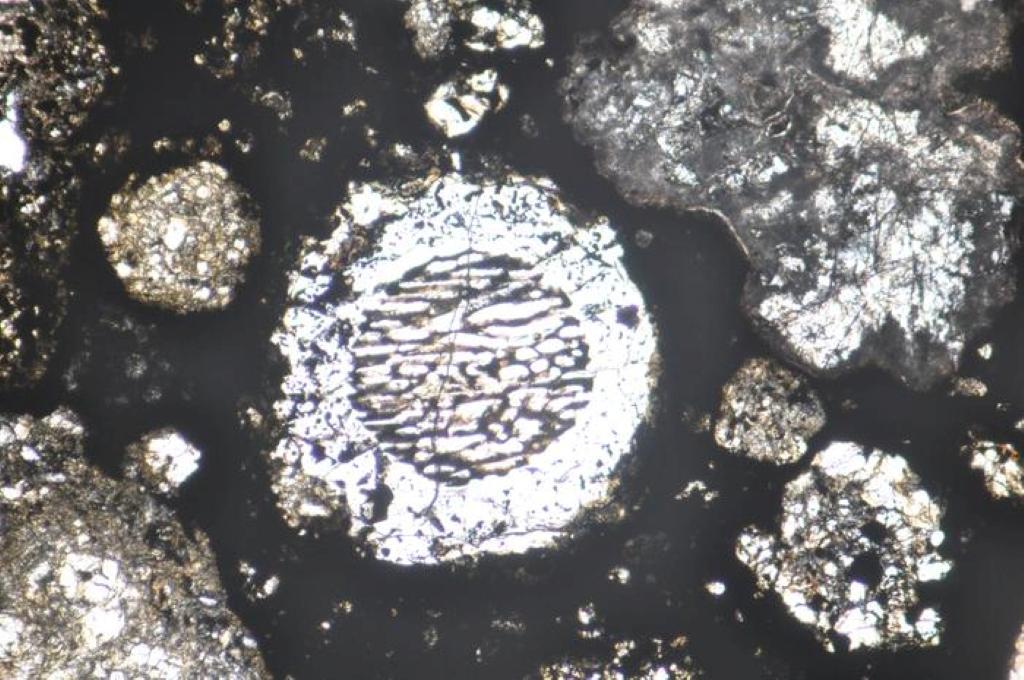

在这些陨石中,科学家发现了成千上万的微小圆球,直径仅0.1—2毫米。它们有个学名叫“球粒”,其实是早期太阳系中熔融岩石凝结而成的微滴。在太阳系初生的混沌岁月里,这些球粒被吸附进正在形成的小行星内部,就像糖粒被裹进巧克力球里一样,漂浮于宇宙中。数十亿年后,这些小行星的碎片脱落,坠落地球,成为陨石,也把这些球粒带到了地面。

几十年来,科学家一直想弄清楚,球粒为何会呈现完美的圆形?它们承载了怎样的宇宙记忆?

最新研究为此提供了答案:约45亿年前,木星在较短时间内迅速膨胀到巨大体积。它的引力搅乱了周围的环境,让一些原本在太阳周围默默运转的微型天体发生了高速碰撞。科学家称这些微型天体为“星子”,这些星子里有岩石,也有水。当地球还没有诞生时,它们在木星的“推波助澜”下互相猛烈撞击。瞬间,水变成蒸汽,像发生了小型爆炸,把熔融的岩石打散成一滴滴液态小球——这就是球粒的起源。随后,这些液态小球在太空中迅速冷却,最终定型为今天我们在陨石里看到的模样。

日本名古屋大学和意大利国家天体物理研究所的科学家模拟了木星的成长过程,并对比了陨石里的球粒特征。结果发现,模拟产生的球粒特征与陨石高度吻合。同时,球粒形成的高峰正好对应着木星快速吸收气体、长成庞大行星的时刻。换句话说,球粒为我们提供了一个“时间刻度尺”,上面的数字表明,木星大约在太阳系诞生后180万年时成型。

看来,木星当时在举办“生日舞会”,而球粒就是舞会上的“彩纸屑”,数十亿年后,我们还能在地球上捡到这些“纸屑”,科学家则顺藤摸瓜发现了木星出生的时间线索。

不过,地球上陨石中的球粒并非来自同一年代。木星之后,其他大行星(比如土星)在形成时,也同样引发过类似的事件,制造出不同批次的球粒。而通过研究球粒的不同年龄,就能推断出行星们的出生顺序,一步步拼凑出太阳系的成长史。

这些微小球粒,让我们窥见行星形成的壮烈场景:碰撞、熔融、飞散、冷却……这一过程可能并非太阳系独有,而是宇宙中行星成长的普遍法则。

网友评论

网友评论