科技日报记者 马爱平 通讯员 田晓堃 杨莹莹

九月,我国长江中下游、淮河流域、西南地区等薄壳山核桃主产区逐步进入盛果期。这一兼具生态、经济与社会效益的“多功能树种”正成为壮大森林“粮库”“钱库”、保障粮油安全的重要力量。而这背后,中国林科院亚热带林业研究所(以下简称亚林所)联合多方科研力量,历经数十年技术攻关,成功破解薄壳山核桃产业发展瓶颈,推动其从“引种困境”走向“规模化发展快车道”,为我国特色林业产业高质量发展提供了有力支撑。

引种百年遇瓶颈 科研攻关破困局

薄壳山核桃,即大众所熟知的碧根果。该树种隶属胡桃科山核桃属大乔木,原产于美国和墨西哥,是集优质干果、木本油料、园林绿化与高档木材于一体的生态经济型树种。亚林所研究员姚小华说,我国自19世纪末引入该树种,虽已有120余年引种史,但长期受限于良种匮乏、适宜栽培区不明确、无性扩繁技术落后、栽培管理粗放等问题,产业始终难以实现规模化突破。20世纪70年代,甚至有多家单位与专家认为其“不适合我国规模化发展”。

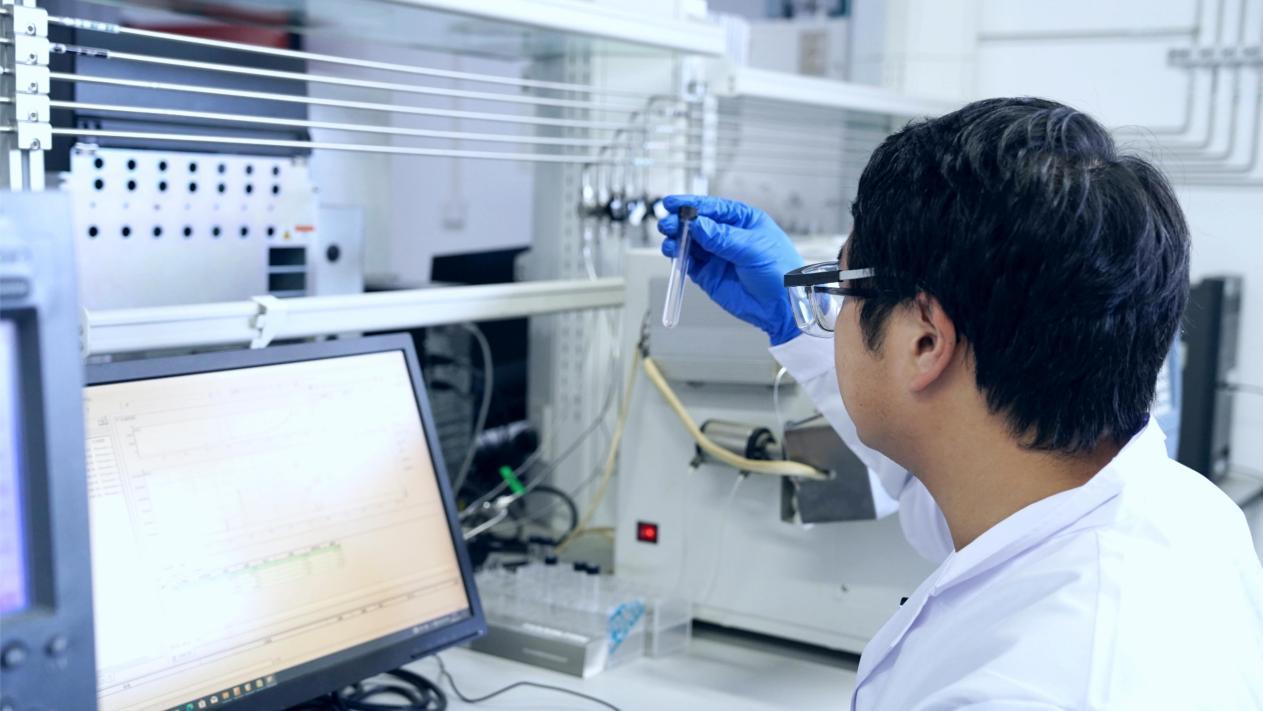

转机始于20世纪末。亚林所瞄准薄壳山核桃创新和产业发展问题,在资源收集保存与评价、良种选育、规模化扩繁、高效栽培、机械化采摘、产品开发等六方面展开系统研究。团队先后研发了品种配置和授粉技术、裸根苗富根嫁接和大容器嫁接苗规模化扩繁技术,突破了我国薄壳山核桃产业化关键技术,有力支撑了产业发展。

截至目前,亚林所选育的薄壳山核桃良种及配套栽培技术已推广至安徽、河南、江西、浙江等16个省区市,辐射面积超30万亩,支撑10余家繁育企业累计培育优质容器苗300余万株。全国薄壳山核桃栽培面积已130多万亩,年产量超5000吨,曾经的“小众树种”正式跻身我国林业重点产业行列。在此基础上,亚林所联合国家林草山核桃工程技术研究中心、安徽省林科院等60多家单位,牵头成立薄壳山核桃创新联盟等平台,启动全产业链发展行动。

科技赋能未来 擘画产业新蓝图

当前,亚林所团队已攻克特色经济林树种高效授粉技术,助力薄壳山核桃等产业高质量发展。在浙江富阳、淳安,贵州锦屏,安徽阜阳等地推广的无人机授粉技术,已实现薄壳山核桃等树种产量提升40%以上,授粉效率达人工的30—50倍,增产15%以上;利用坚果成熟后易脱落的特性,研发震荡采种机,机械化采摘可节约人工成本75%以上。

“薄壳山核桃产业要行稳致远,须持续聚焦产业需求,在育种本土化、良种精准化、栽培轻简化、产品多元化和加工精深化等方面发力。”亚林所副研究员常君表示,作为“不与粮争地”的生态经济型树种,薄壳山核桃可充分利用农田林网、城镇道路两侧、江河堤岸等空间种植,加大“林粮”“林油”等模式的推广应用,在保障粮食生产的同时,拓展多元化食物供给渠道。

如今,随着全国薄壳山核桃幼林逐步投产和新建果园面积逐渐增加,这一产业正朝着“保障粮油安全、助力乡村振兴、增加生态碳汇”的多维目标迈进。据了解,在亚林所等科研单位的持续赋能下,薄壳山核桃正在成为我国林业产业高质量发展的“新引擎”,在保障人民健康、实现乡村振兴、保障我国食用油和木材安全、固碳增汇等方面贡献更多力量。

网友评论

网友评论