科技日报记者 刘园园

记者11日从西湖大学获悉,该校工学院研究团队首次揭示锂电池电极界面层中的关键物质——氟化锂(LiF)并非纯相,而是包含锂、氟、氢元素的固溶体结构。这一成果打破了业界长期以来对电极界面层中各组分为纯相的认知,为高性能电池设计提供了全新理论基础。相关研究成果日前刊发在《自然》杂志。

在锂电池中,正/负电极与电解质间的界面,是各类化学反应与物理过程发生的核心区域。它被称为固态电解质界面层,仅几十纳米厚,是影响电池稳定性能的关键因素之一。“很多人都知道固态电解质界面层非常重要,但其精确组成与微观结构仍有待探索。”西湖大学工学院助理教授向宇轩说,固态电解质界面层因结构复杂、性质敏感成为研究难点。

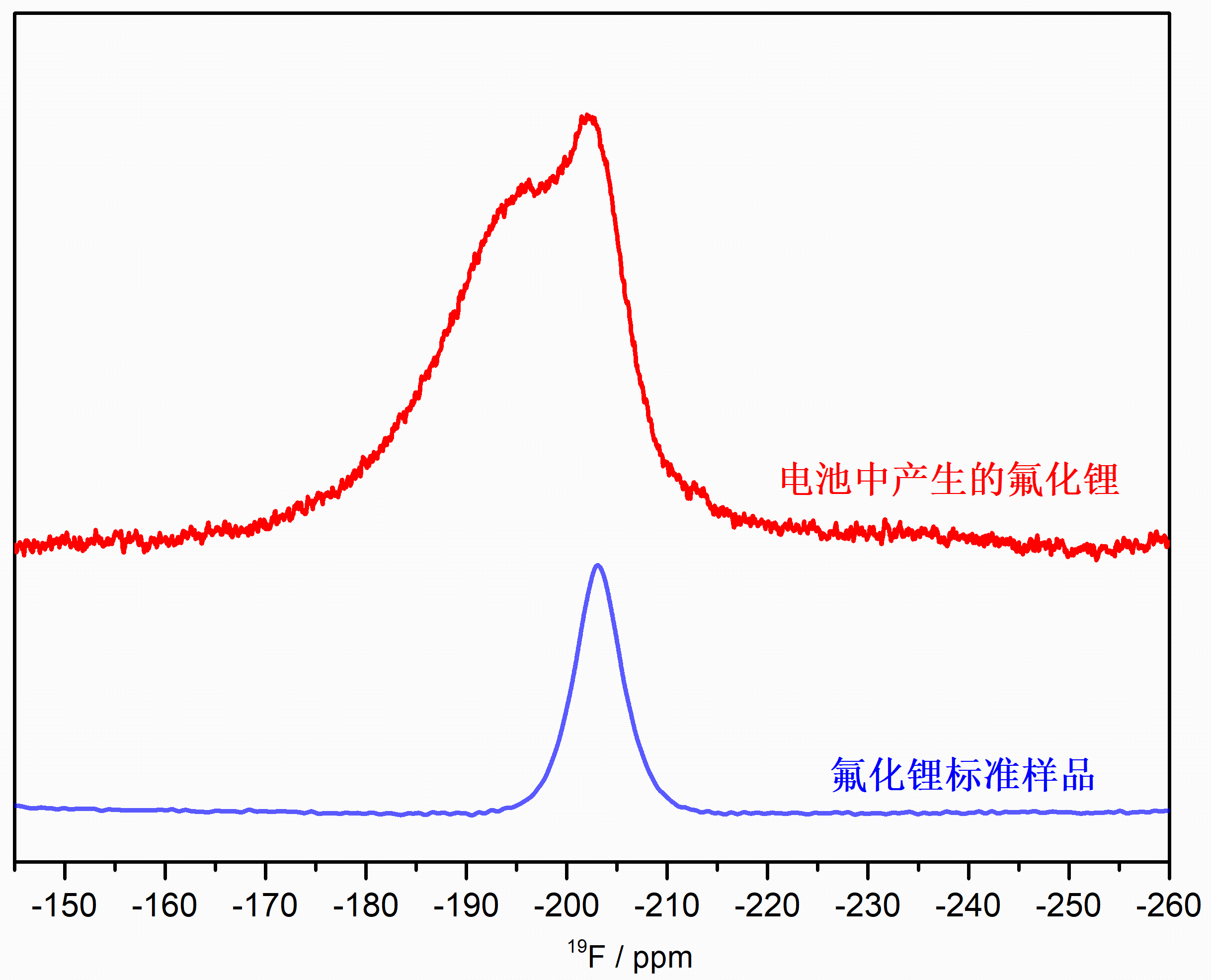

科学研究认为,固态电解质界面层中的氟化锂在保障电池性能方面发挥着关键作用。2022年,向宇轩团队在给锂电池做核磁共振检测时发现异常:电池内氟化锂的谱图与标准纯相样品存在细微差异。其中一个此前未被报道的信号引起了他们的注意。

研究团队采用多核、多维固态核磁共振技术,对固态电解质界面层中氟原子与锂原子进行深度分析。放大氟原子谱图后发现,原本单一的“波峰”实为两个“波峰”的叠加,其中一个可能源自未知界面成分。进一步检测后,团队推测该未知成分含氢元素。

为验证这一猜想,他们合成不同氢含量的氢掺杂氟化锂样品进行对比测试。结果显示,氢含量高的样品正是异常“波峰”的来源。进一步检测证实,电池中的氟化锂是由锂、氟、氢构成的固溶体结构。西湖大学工学院朱一舟团队通过第一性原理计算发现,氢的掺入使锂离子迁移势垒降低,即锂离子在氢含量高的环境中,更容易“动起来”,因此有利于电池性能的提升。

测试还发现,许多性能优异的锂电池中,普遍存在高含量的氢掺杂氟化锂;在下一代锂金属电池中,氢掺杂氟化锂能显著优化负极性能。

“这项研究为设计高离子电导率的固态电解质界面层材料开辟了新路径。”向宇轩表示,未来或可通过调控氢含量来优化锂电池性能。

(西湖大学供图)

网友评论

网友评论