科技日报记者 张 强 通讯员 顾 莹

炎炎夏日,实验室中,一张简易的实验台被擦拭得干干净净,一旁整齐摆放着电钻、热补仪、工具箱等各类工具。就是在这间实验室中,来自国防科技大学空天科学学院的某研究团队(以下简称“研究团队”),为空军部队修复了一架又一架战机。

他们的工作就是为战机“治病疗伤”,助它们翱翔在祖国蓝天。

攻克修复难点

“飞机下周二准备上天,能修好吗?”接到电话,研究团队成员陈丁丁翻了一下日历,只有不到一周时间了。看着对方发来的损毁部件图片,他思索片刻后回复:“应该没问题。”

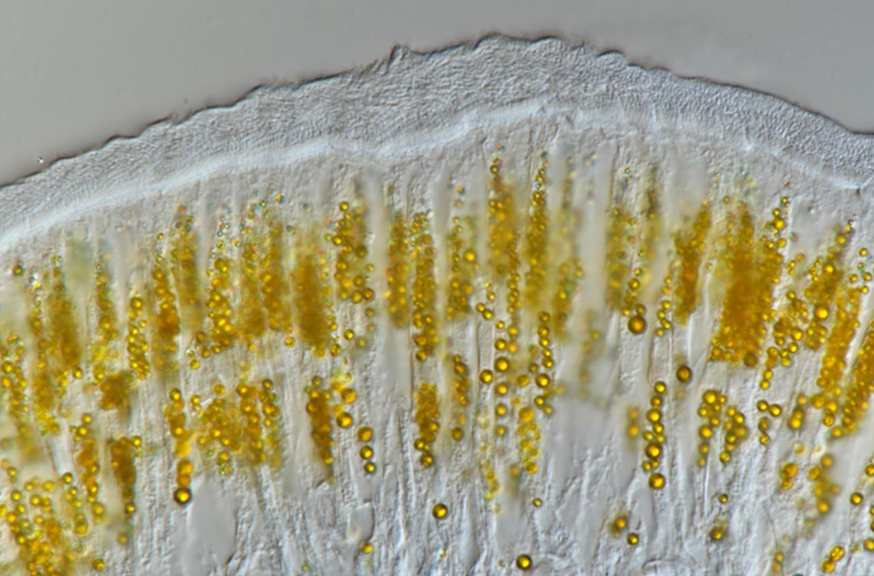

与陈丁丁联系的,是空军某部队的一位机械师。原来,一架战机的整流罩在训练中意外损伤凹陷。这看起来简单的伤情却难倒了官兵,因为被撞部件采用的是复合材料。

一线部队的事耽误不得!陈丁丁和团队同事赶紧排出工期表,并在约定期限之前顺利交付了修复件,保障了飞机按期执行训练任务。距离该飞机修复工作已过去三年,修复部位至今依然完好如初。

“随着战机更新换代,部分结构逐渐由金属替换为复合材料。复合材料是新材料,与金属的性质完全不同,修理方法相差甚远,目前也没有精准指导一线部队进行复合材料修理实操的规范手册。”陈丁丁解释,“我们团队已经研究了50多年复合材料,所以经常会帮助空军部队解决战机材料相关问题。”

用复合材料修复战机的思路,源于20多年前该团队的一次大胆尝试。那时,空军某部战机座舱盖上的金属骨架出现损伤,传统修复方法失效。这是一架进口战机,国内找不到替换件,如果整体更换座舱盖,需要花费几十万元。

接到部队官兵求助后,研究团队提出大胆设想:“能不能尝试用复合材料修复?”经过综合评估,研究团队和空军某部均认为方案可行。随后,研究团队的教员们一头扎进实验室,化身战机修理工。最终,他们研究出复合材料修复金属的技术方案,仅用几十元钱就为部队解决了难题,从此打开了用复合材料修复战机的新思路。

“这是我们专业服务战斗力生成的重要领域。”研究团队成员杨金水说。近年来,团队先后调研了10余支航空兵部队,准确掌握了新型飞机复合材料维修保障中的难点痛点,相关研究成果多次获得军队科技进步奖。

开展修复培训

不久前,一群来自南部战区空军一线部队的机务官兵来到国防科技大学的校园,参加空天科学学院举办的首届装备复合材料损伤修复专题培训。理论学习、虚拟仿真实验、修理实操……6天的紧凑学习后,官兵们直言,这场培训太实用了!

研究团队成员说,为空军部队官兵开展复合材料维修培训的想法已经酝酿了很久。早在2022年8月,团队就为部队一线修理专业人员组织了复合材料损伤修复培训,受到广泛好评。2023年11月,空军某部队的两名官兵来到空天科学学院“取经”,研究团队为他们开展了5天专项培训。随后,两人带着团队提供的设备和材料参加了空军某单位举办的一场演习,成为参训片区唯一一支完成复合材料修理任务的参赛队伍。今年年初,基层部队提出了系统接受研究团队培训的想法,该团队马上行动起来。

在装备复合材料损伤抢修专题培训中,团队把参训官兵分为两个大组,白天为学员安排理论知识学习和虚拟仿真实验,晚上让学员开展修理实操。该院还邀请了清华大学、空军研究院、空军工程大学、中航工业复合材料技术中心等单位的专家,针对装备复合材料损伤部队修理能力建设展开专题研讨。

“我们将总结经验,计划以专项培训的形式将复合材料修理培训纳入空军年度战伤抢修培训任务,形成示范作用后向全军推广,提升部队修理能力建设。”空天科学学院教研室主任吴楠说。

为了更直接服务一线部队战斗力,近年来,研究团队还开设了《漫谈复合材料与武器装备》《复合材料损伤修复》等军职在线课程,基于国家级虚拟仿真一流课程《战机复合材料构件制备与损伤修复》,开发了复合材料修复技术的单机操作版本并无偿提供给一线部队使用。

“新材料在战机上的应用日渐广泛,材料专业学员赴空军部队实习实践是非常对口的选择。”研究团队成员贺雍律说,院校与部队的交流互动可以推动实践教学更精准地对接部队需求,不仅检验了学员的书本知识,还加深了学员对部队任职岗位的认知。

“当课本上冷冰冰的知识在实际应用中焕发生机,我深刻认识到,学习不只是课堂上的吸收,更是与现实生活、实际环境的深度融合。”学员刘泽同说。

近两年,研究团队还带领学员在空军某部队完成了以“战机复合材料应用与维修”等为主题的毕业设计,梳理了飞机复合材料的应用情况、损伤规律和修复难点,用专业知识为空军部队基层官兵解决难题。

“‘姓军为战’既是信念也是初心。”研究团队成员唐俊说,从教学科研和人才培养出发,努力服务部队战斗力生成,这是团队不变的工作准则。

网友评论

网友评论