科技日报记者 代小佩

深夜,位于北京市朝阳区大屯路甲20号的中国科学院国家天文台,亮着几盏灯。其中一束光,从陈孝钿的办公室射出。

无数个这样的夜晚,陈孝钿独自盯着电脑上闪烁的星图,专注地寻找“宇宙的灯塔”——变星。用肉眼检查100多万张图片后,他发现了银河系“外貌”的奥秘。

最近一两年,这位36岁的国家天文台研究员、博士生导师接连获得达摩院青橙奖、中国青年科技奖特别奖等重量级奖项。而这些奖项的背后,是他十余年如一日对天文研究的坚守。

天文“种子”生根发芽

20多年前的一个夏夜,年幼的陈孝钿在阳台上乘凉,抬头仰望夜空,繁星如萤火。“为什么星星有的亮、有的暗”“狮子座的形状为什么是这样”……一连串问题从他的脑子里冒出来。

为了找到答案,陈孝钿去翻科普杂志,哪怕上面只有零星几页讲天文。

不过,相比天文,上中学时的陈孝钿更喜欢数学和物理。高考填报志愿时,北京师范大学的天文专业映入他的眼帘——这个专业既能满足他对星空的向往,又需要扎实的数理基础。“本来想报数学或物理专业,但分数不够,转头选了天文。”陈孝钿回忆道。

但这不是退而求其次,而是最合适的选择。

本科四年,陈孝钿一头扎进变星研究。变星,指的是亮度呈现变化的恒星。“当时,我没想太多,就是跟着老师做课题,觉得变星挺有意思。”陈孝钿笑着提起研究方向。

2011年夏天,陈孝钿在北京师范大学顺利完成本科学业。当年9月,他进入北京大学物理学院天文系攻读博士学位,师从荷兰籍导师理查德·迪何瑞斯和国家天文台研究员邓李才。

导师的培养方式重塑了陈孝钿对科研的认知。

“每周组会只有1小时,每个人报告严格控制在10分钟以内。”陈孝钿至今记得导师的要求:“10分钟说不清楚的工作,要么没准备好,要么不重要。”

更深刻的影响是思维方式转变。“导师带我们读论文,不看期刊名头,而是看图表和逻辑。”陈孝钿说,那时,他第一次知道,来自顶尖期刊的文章也可能有错,普通的期刊里或许藏着珍宝。

“这种‘去魅’非常宝贵。它让我敢于质疑,也让我懂得了真正的评价标准是工作本身,而不是它发表在哪本期刊上。”陈孝钿的语气很坚定。

导师高效务实的风格,让陈孝钿意识到:“科研不是遥不可及、高大上的东西,而是很平常的事情。想做好科研要靠一点点积累,就像盖房子一样,一块砖一块砖往上搬”。

“拼”出银河系新貌

巧妇难为无米之炊,天文研究离不开观测数据。2018年,科研人员利用WISE望远镜(广域红外线巡天望远镜)等天文观测设备集中获取了海量数据,陈孝钿终于等来了机会。

“以前数据太少,很难找到变星。现在数据量暴增,意味着可以找到更多变星。不过,由于数据太多,找变星如同大海捞针。”陈孝钿笑着说。

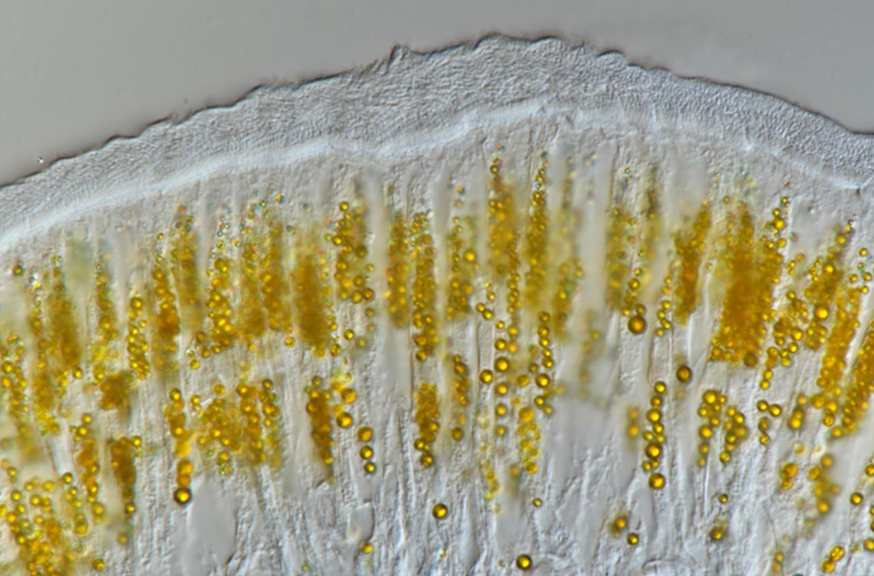

为了从海量数据中筛选出可靠的变星样本,陈孝钿开启了连轴转模式:每天盯着电脑屏幕,检查望远镜拍摄到的恒星图,剔除那些模糊、干扰的图像。

在电脑上逐张查看100多万张图片,这项工作既艰辛又枯燥。为了尽快完成工作,陈孝钿每天工作七八个小时,每天看两万多张图片。

为什么这么拼?

陈孝钿语气坚定:“数据不等人。”

激励陈孝钿继续前行的,还有青藏高原的“留守”经历。

2016年,刚获得博士学位的陈孝钿跟着导师邓李才去德令哈天文观测站。“每天搬设备、调仪器,和我想象的野外观测工作差距巨大。”陈孝钿坦言,第一个月他甚至想过放弃。

不过,当看到基层科研人员日复一日坚守,陈孝钿渐渐明白,科研不只有写论文,还有踏遍山河的实地考察。这段经历磨掉了陈孝钿的浮躁,让他懂得:“真正的突破,既源自仰望星空,也来自脚踏实地。”

在连续“读图”两个多月后,陈孝钿删掉了大约20万张无效图,把剩下的大约80万张图中变星相关的信息组合在一起,逐渐“拼”出人类对于银河系的全新认知。

2019年春节,当人们沉浸在浓浓的年味中时,陈孝钿的论文在《自然·天文学》发表,世界首张银河系S型翘曲结构图也随之发布。这项工作,可以说是给银河系拍了一张“全身照”。

论文上线后,相关新闻报道刷爆了国内外相关网站,陈孝钿的国外导师也发来消息表示祝贺。沉寂多年的陈孝钿,第一次体会到科研的巨大影响力。

那些在实验室熬过的夜、算过的公式、筛过的星图,终于凝聚成科学前沿的光芒。

从追光者到引路人

论文发表后,陈孝钿从寂寂无闻的科研“小白”一跃成为天文界新星。

不过,他并未就此停下脚步,而是把目光投向了更远方——哈勃常数的争议。

“当时,科学家通过不同观测手段测得的宇宙膨胀速度无法统一。这意味着,现有整个宇宙学模型或许需要重构。”他说。

这个被称为“宇宙学危机”的难题,吸引了全球顶尖天文团队。陈孝钿同样被这一难题吸引——他希望借助变星这把“标尺”,找出自己的答案。

变星亮度变化规律与自身真实亮度存在对应关系。科研人员可以利用这一规律计算出宇宙中天体的距离,因此变星被称为宇宙中的“标准烛光”。陈孝钿解释,要测准宇宙膨胀速度,核心在于把天体距离测准。为了实现这一目标,需要找到更多、更可靠的变星——数量要从80万颗提升至200万颗。

这意味着,工作量将呈几何级增长。为此,陈孝钿专门去之江实验室“进修”,学习大模型相关知识。他戏称自己是“数据筛子”,既要用算法初筛,又得人工复核。“目前大模型的精度还不够,人眼能捕捉到机器忽略的细节。”他说。

如今,陈孝钿带了10多位研究生。在组会上,他会逐一审核学生的科研进度。

在教学中,陈孝钿沿用了导师的培养模式:给方向但不设限,让学生自己找问题。课题组有个学生常常被说“不靠谱”,但陈孝钿发现,这个学生能想别人没想过的问题。

为此,陈孝钿耐心引导这位学生,让他在试错中成长。“科研不是流水线,想法比技术更重要。”他说。

晋升为博士生导师、开始带团队后,陈孝钿更忙了。作为团队负责人,陈孝钿既要带学生,又要做研究。为了完成任务,陈孝钿不得不压缩自己的睡眠时间,周末也基本“泡”在实验室。

今年36岁的陈孝钿,收获了不少荣誉。不过,他更在意的是,电脑里那些等待被分析的变星数据,以及冷湖天文观测站即将架设的新设备。

“搞科研就像爬山,我才刚到半山腰。”陈孝钿诚恳地对记者说,“绘制出银河系的翘曲结构图只是一个起点,更遥远的宇宙深处还有无数未知。”

回望科研之路,陈孝钿充满感激。“能够做自己喜欢且擅长的事,还可以为国家天文事业贡献力量,我觉得自己挺幸运的。”他说。

网友评论

网友评论