科技日报记者 于紫月

“小朋友们,如果有一天太阳突然消失不见,咱们的生活会变成什么样呢?”小学教师朱戈雅举着一颗太阳模型问。

“老师,是不是就一直天黑,再也不能在操场上晒太阳了?”“我觉得会特别冷!就像冬天冻得没法出门那样!”……活动室里瞬间热闹起来,更多小手高高举起,一双双亮晶晶的眸子里闪着好奇的光。

这是近日发生在北京市海淀区中关村第二小学《宇宙探秘》科学课堂上的一幕。该天文课程是西华师范大学天文科学教育团队花费近十年时间对小学天文科学课程开发探索与实践后结出的成果之一。

2024年,该团队加入腾讯新基石科学基金会《宇宙探秘》课程团队,完成课程设计、资源开发和试点优化。2025年,该课程正式入驻国家智慧教育公共服务平台,面向全国开放。截至目前,已有400多所学校申请使用该课程,160所学校已进入实施阶段。

天文科普进校园面临双重困境

在国家加快建设教育强国、科技强国、人才强国的战略部署下,科学教育已成为支撑高质量发展的重要基石。

“当代科学教育不仅承载着公民科学素养提升的普及功能,更肩负着青少年科学思维养成与创新能力培育的重大责任。然而,长期以来,科学教育面临国家战略高位布局与基层资源结构性短缺的双重挑战,天文科学教育更甚。”日前,西华师范大学天文系副主任、天文科学教育团队负责人李静接受科技日报记者采访时表示。

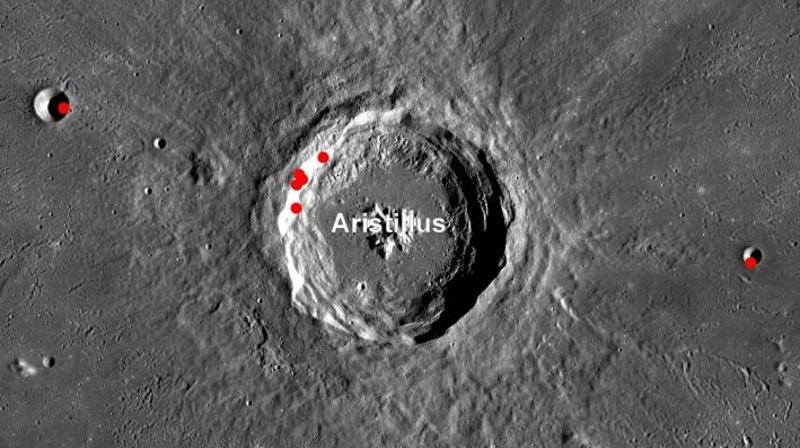

天文学是小学开展科学教育的最佳学科和实验场。这门既古老又前沿的学科,是人类科学认知的启蒙源头,历史上曾多次颠覆人类对世界的基本理解,是培养学生科学思维和观念的良好题材。天文学融合了物理学、化学、数学等多学科知识和研究方法,具有天然的跨学科特性与认知吸引力,能自然地激发青少年的好奇心和探索欲。

然而,天文科学教育的可及性还远远不足。西华师范大学天文系讲师、天文科学教育团队成员闫正洲告诉记者,在国家课程中,天文学内容严重不足,与小学生的浓厚兴趣存在矛盾。同时,天文学内容尚未形成连贯的多学段资源体系,影响了科学教育结构的系统性,也限制了学生科学素养的全面培养。此外,还存在优质课程资源稀缺、科学教师天文专业素养不足、实践性教学难以开展等诸多问题。

“这些问题迫切需要系统性的课程供给方案来解决。”他说。

协同创新构建可持续发展模式

面对国家科学教育战略与现实资源缺口的矛盾,西华师范大学天文科学教育团队自2016年起,在中国科学院院士武向平等专家的指导下,踏上了探索之路。

该团队深入调研小学天文教育需求,致力于破解资源和教师两大难题。秉持“高兴趣、跨学科、活动化”的资源开发理念,他们严格控制讲授时长,注重实践与探究设计,让学生在动手操作和探索中感受科学的魅力,堪称“科学教育加法”在天文领域的生动实践。

为了打造更完善的课程资源体系,该团队探索出了高校、小学与社会机构协同开发的有效机制——高校专业团队凭借深厚的学术底蕴,确保课程内容的科学性和前沿性;一线教师与科技场馆提供丰富的教学反馈和案例资源,让课程更贴合教学实际;公益组织则在课程推广和教师培训方面发挥重要作用,实现资源研发与应用的无缝对接。多方协同作战,搭建起天文科学课程开发的高效、科学、可持续发展模式。

目前,该团队已成功开发出覆盖一至五年级的5大系列课程,如《漫游太阳系》《光·宇宙的信使》《宇宙探秘》等,将前沿科学知识巧妙融入基础教育。同时,课程配套提供知识视频、活动材料包、活动手册和教学游戏等丰富资源,大大降低了教师的使用门槛,真正做到让教师“拿得起、用得好”。

“欢迎更多学校使用这些天文课程,在更多孩子的童年里种下一颗颗繁星,为我国培养兼具科学素养和创新精神的未来人才贡献力量。”李静说。

网友评论

网友评论