近年来,我国生物医学工程创新成果不断涌现,正在为人类生命健康领域带来全新的可能。未来,人体身上破损或者有病变的地方可以直接在原位打印修复吗?活性的人体器官有没有可能通过生物打印机直接3D打印出来?失明的患者可能通过植入纳米材料或者生物芯片重见光明吗?这些想象离真正实现还有多远?

生物医学工程技术:重塑健康未来

2025年6月,我国科研团队找到哺乳动物器官再生的“分子开关”,首次让受伤的成年小鼠重新长出了耳廓软骨和神经组织。

8月,全球首个直径超1厘米的活体心脏类器官在上海实验室被成功培育,它来源于人源干细胞,具有天然活性和低排异性,为未来的器官移植带来新希望。

近年来,生物医学工程的创新成果不断涌现。从人工关节、心脏支架,到智能假肢、3D打印器官,科学家们正用工程化手段改造和重建人体。

未来,生物医学工程技术将成为人类与疾病抗衡的一个关键力量,帮助我们重塑健康未来。

什么是类器官?活性类器官如何打印?

全球首个直径超1厘米的活体心脏类器官今年8月在上海培育成功。什么是类器官?类器官可以理解成一种“迷你简化版的器官模型”,是由干细胞在体外经特定诱导培养而成的,能模拟真实器官结构与功能的微小组织,可以用于疾病建模、药物筛选及个性化治疗等等。现在,活性人体类器官已经可以通过生物打印机直接3D打印出来了。纸张打印需要墨水,普通的3D打印机需要特定的塑料、树脂、金属粉末等打印原料,打印活性类器官的生物打印机要用什么来打印呢?跟随记者到实验室里去看一看。

耳朵、骨骼、心脏、喉管……你可能很难想象,这些类器官都是3D打印出来的,不是冰冷的树脂模型,而是具有生命活性的3D类器官。打印一个器官,往往需要几十亿甚至上百亿个细胞。

走进深圳清华大学研究院生物智能制造和活体打印研发中心,就像走入一个神秘的细胞生产工厂,用于生物打印的原材料——细胞,就是在这里生产出来的。传统培养皿里,细胞贴壁生长,就像挤在集体宿舍的大通铺上,而细胞工厂里的细胞却住进了神奇的立体温室。

总台央视记者 张春玲:这个粉丝状的物质,就是用来打印类器官的生物墨水的载体。这样一个一米多长的材料就含有数十亿活体细胞,就好像一个超级“细胞工厂”。

各类用于打印的功能细胞住进这样一个柔软舒适且类生物组织的生长环境里,温度湿度营养按需供给,就能飞速且大量的扩增。

深圳清华大学研究院研发中心主任 徐弢:我们要做人的组织器官,它首先需要超大量的细胞,不再说我们几千万个,我们要十几亿甚至上百亿的细胞。

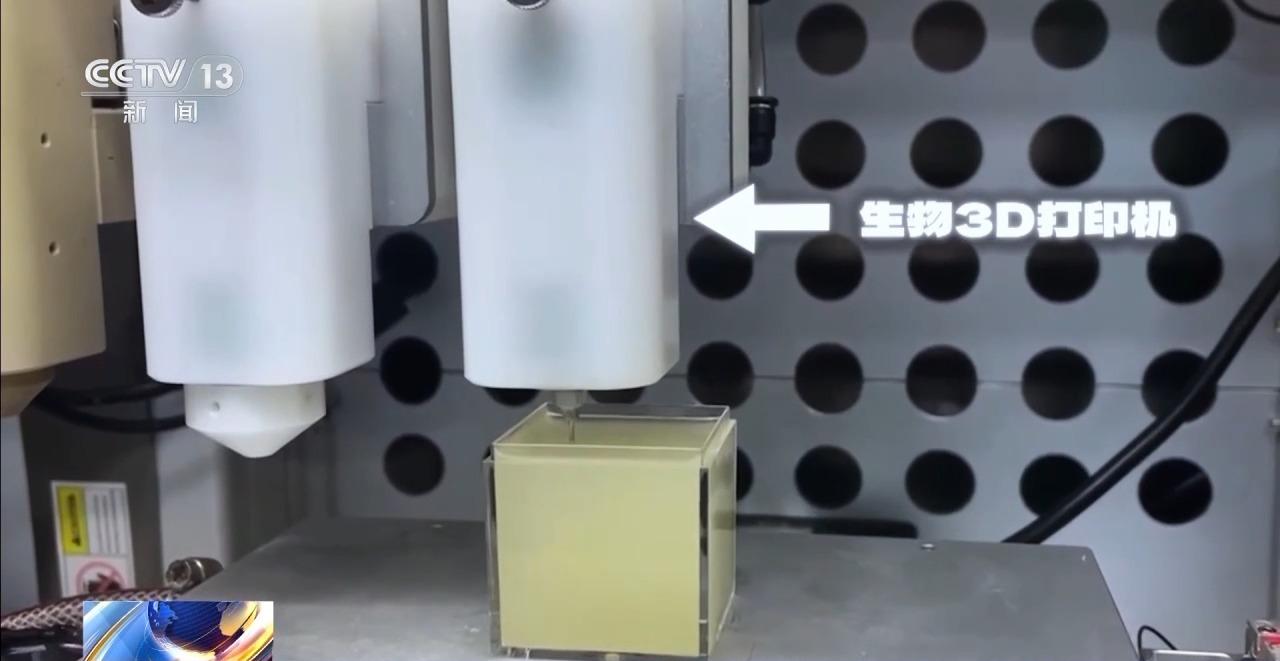

从干细胞分化成各类功能细胞再进行培养扩增,得到了大量的细胞。这些细胞同水凝胶、活性因子融合在一起,就变成了3D打印的生物墨水。得到特定的生物墨水,接下来,我们就要进入打印环节了。徐教授团队花费十年时间研发出高科技的生物3D打印机。

深圳清华大学研究院研发中心主任 徐弢:传统的打印机它不涉及打活物质,就是活细胞。所以我们在做这种生物打印机的时候,就要充分考虑机械的损害、热的损害,我们要尽量去避免。

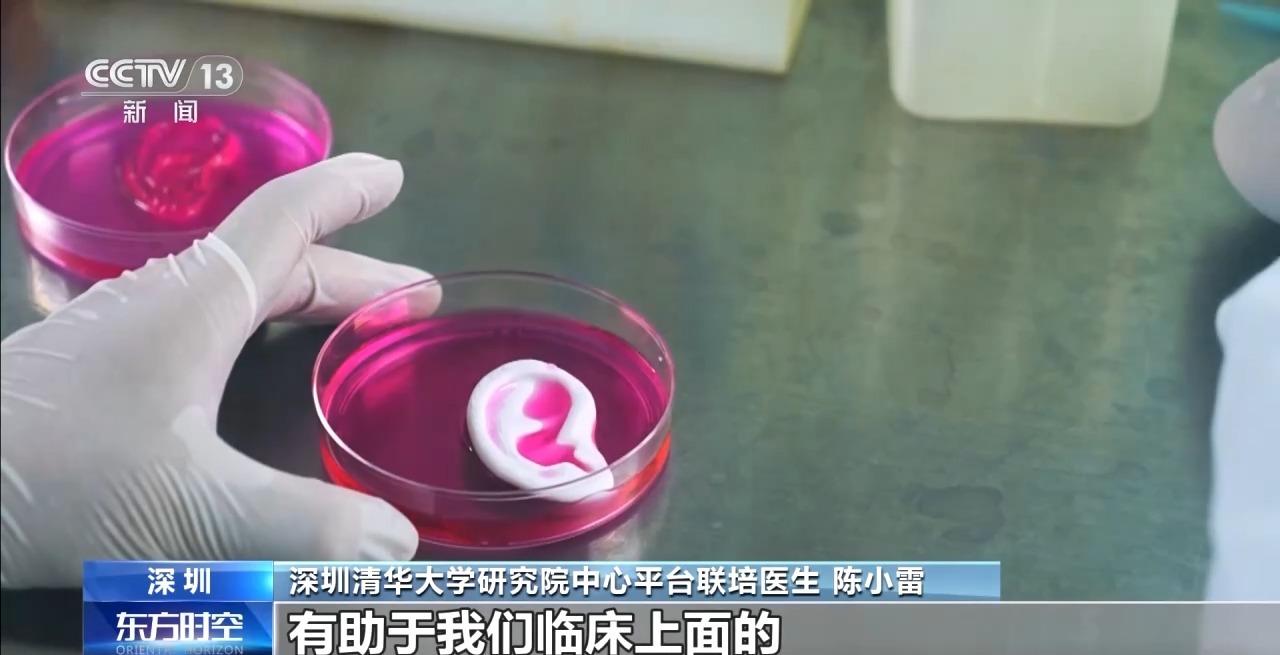

实验室里正在打印的是一个类器官耳朵。通过三维建模,打印机就可以自动逐层打印出我们想用的类器官了,打印精度可以达到100微米甚至更低。

深圳清华大学研究院中心平台联培医生 陈小雷:之后我们会进行进一步的培养,有时候我们会增加特定的生长因子,让里面我们提取的细胞来定向进行一个软骨的分化,来达到我们不管是机械强度或者是塑形的外观要求,有助于我们临床上比如说患者的耳朵的重塑。

科研人员介绍,经过近三十年发展,器官打印从纯科学概念或幻想正逐步走向现实。现在,皮肤、软骨、骨支架等简单组织和膀胱等小型类器官已实现打印并用于临床。虽然打印复杂器官仍然处在科研阶段,但已经为再生医学和个性化治疗提供了一个新的可能。

探秘安全又高效的“类器官试药”

生物打印机打印出的皮肤、神经、心脏组织等类器官,有一个非常高效的应用就是为人类试药。具体怎么操作、有什么好处?继续到实验室里一探究竟。

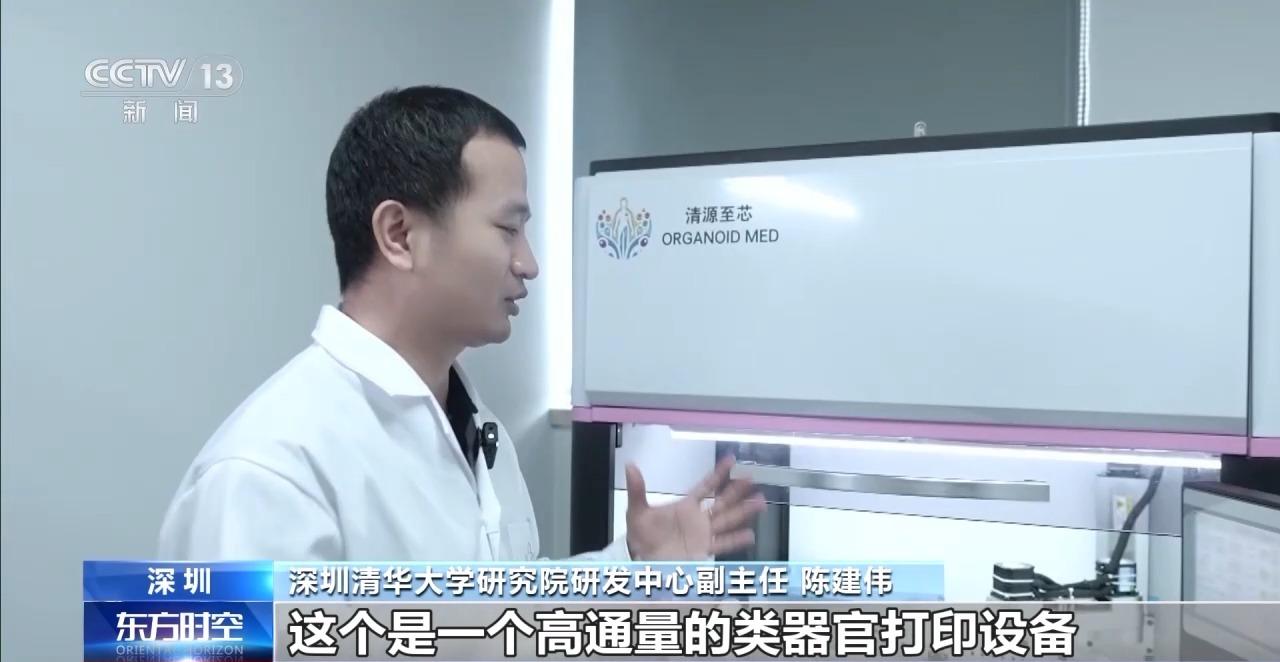

在深圳清华大学研究院的一间实验室里,记者看到一台设备正在高速运转,细长的喷头来回移动,不到一分钟,就将上百个直径仅两三根头发丝粗细的小球,均匀地“挤”进实验板孔里。它们是做什么用的呢?

深圳清华大学研究院研发中心副主任 陈建伟:这个是一个高通量的类器官打印设备,我们把临床的癌症患者的组织和生物材料进行混合,然后在体外高效地把癌症患者的肿瘤器官模拟出来。我们可以把它分到不同的试药腔室去。

传统癌症治疗方案筛选是要在患者身上“盲试”,而“类器官试药”可以先让“迷你肿瘤模型”替患者进行尝试。这里的每个小格子,都住着一个“类器官试药员”,一次就可以同时测试多种药物和剂量,筛选出最有效的治疗方案,目前这样的细胞试药已经走入临床。

而在另一间实验室,记者体验了一个全新的原位打印技术,模拟在受伤的皮肤组织上直接打印出一个新皮肤。这一技术还可以深入到人体内部,用微创的方式进行“原位打印”,就像一个高级裁缝,在身体发生损坏的地方修修补补。

深圳清华大学研究院研发中心主任 徐弢:我们把带着活细胞的生物墨水在心脏梗死的区域进行打印,形成了一个叫心脏补片,这样的心脏补片就可以修复我们坏死的心肌组织。

细胞打印、器官打印、原位打印,这些新的生物医学工程技术正在打开未来医学的全新大门。现在,科学家们还在不断提升打印精度,设计构建复杂微结构和血管网络,同时在尝试解决打印器官的长期功能维持与稳定性等问题,这些挑战的解决,正在推动人工制造的“器官”从“形态模拟”真正迈向的“生命功能复现”。

跨学科交叉联动 为失明动物装上“超能眼”

生物医学工程技术的进步给人类健康带来无限遐想。而不同学科科研团队的跨界协作也正带来全新的发现。最近,来自上海三个国家重点实验室的科研人员就通过跨界合作,开发出了全球首款超宽光谱视觉假体,它不仅可以让失明的动物恢复对可见光的感知能力,甚至还能让它像电影中的超能英雄一样“看见红外线”。

植入视觉假体的小鼠在关闭可见光后,能够辨别出呈现不同形状的红外光提示信号,具备了红外感光能力,这个科幻场景正在实验室真实上演。而让这一幕成真的,就是显微镜上放置的这个小小的设备。在显微镜的放大下,我们可以看到在这个只有指甲盖二十分之一大小的超薄贴片里面,布满了密密麻麻像“头发丝”一样的纳米线。它可以不依赖电池,不需要外部摄像头,植入眼底,就能激活残存神经细胞,让视网膜变性患者能够重新感知可见光,更可以看见“人类未看见过的光”。

中国科学院上海技术物理研究所 胡伟达:人的眼睛里面的视网膜的感光细胞,就像我们站着的短头发一样,它是密密排布的。每一个感光细胞都连接着1-2根神经细胞,我们就想象能不能把我们长出来这种一片的密集的纳米线,直接替换眼球里面的感光细胞,这样就可以快速形成一个类似于人的眼球功能的这种感光的一个细胞。

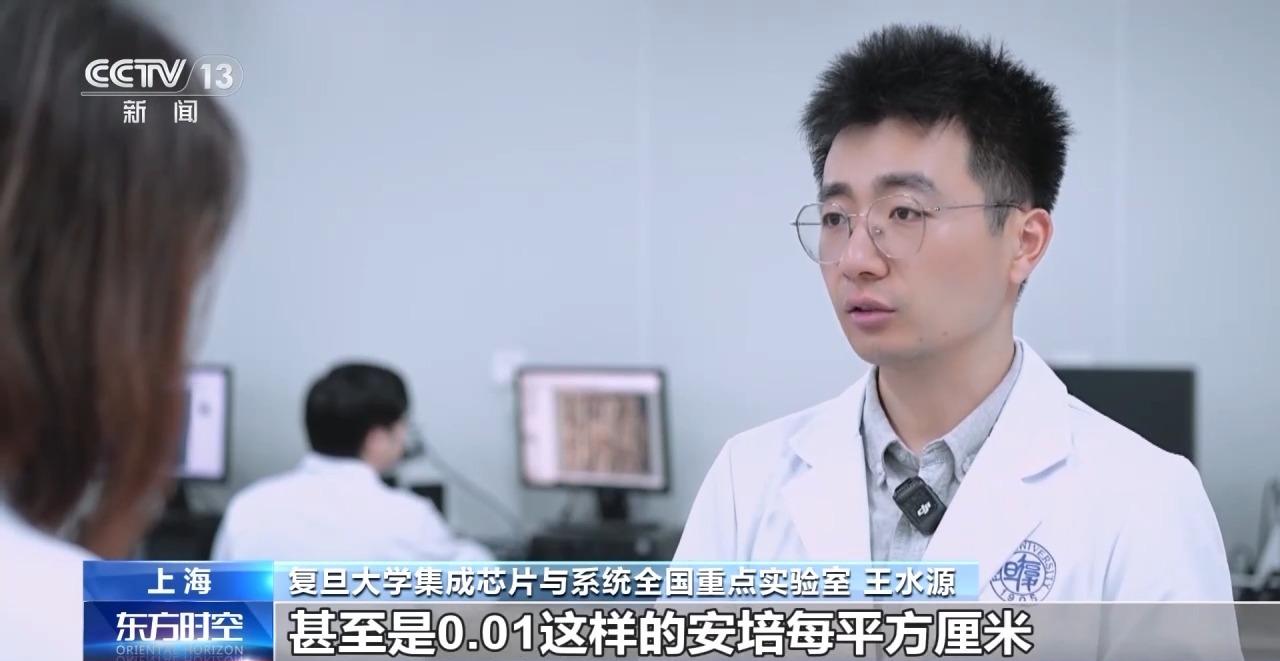

纳米材料设计完成了,但如何把这个材料做成一个精密的器件,并提高它的光电转换效率,就变成了工程技术难题。团队把研发的接力棒,传递到了复旦大学全国重点实验室——集成芯片与系统全国重点实验室。

复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室 王水源:一开始我们的光电流密度可能只有0.1,甚至是0.01这样的安培每平方厘米这样的一个量级,最后的话我们可以把它通过我们一系列的优化,把它做到了30安每平方厘米的这么一个效果,达到了目前世界上所报道的已知体系中的最高水平。

作为一个植入眼球内的仿生器件,它还要通过生物实验验证效果并不断迭代。于是,复旦大学脑功能与脑疾病全国重点实验室又作为重要参与者发挥了作用,通过盲鼠模型的测试,寻找最佳的效果和安全解决方案。

复旦大学脑功能与脑疾病全国重点实验室 姜承勇:这个材料从我们最开始做的第一个版本,到我们投稿之前最后版本改了大概10多个版本,我们需要测试这个材料。所以我们再反馈给生长做材料合成的、材料生长的实验室,他们会对材料生长的条件进行控制优化。

7年的不断磨合探索,这个联合了三个全国重点实验室团队打造出来的科研成果,发表在了国际知名学术期刊《科学》杂志上,打破学科界限、跨实验室的合作,成了生物医学工程领域的一个创新合作范式。现在团队的研发还在继续,这种前端是器件,后端是神经元,硅基与碳基的融合,也有望为脑机接口、器官修复等技术的发展提供更多新的思路和打开方式。

战略布局 推动生命科学产业创新发展

去年两会,政府工作报告中提出制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道。同年,工信部、科技部等七部门发布的关于推动未来产业创新发展的实施意见中,也在“未来健康”方向提出加快细胞和基因技术等前沿技术产业化。生命科学不仅被纳入国家战略视野,不少地方也在积极布局推动。

上海率先布局类器官创新生态圈。自2021年起,围绕辅助药物筛选、药效试验和个性化医疗等领域布局支持了一批类器官和器官芯片等创新项目。

湖北将类器官等列为生物医药产业重点方向,目标到2027年,生物医药产业规模达2500亿。

深圳在今年颁发的全链条支持医药和医疗器械发展措施中,也将细胞治疗、基因治疗、生物制造等前沿方向列为重点资助对象。

网友评论

网友评论