科技日报记者 华凌

近日,记者从清华大学获悉,时隔六十余年,“中国天眼”之父南仁东在清华大学读书期间的部分手稿与照片于日前首度公开。泛黄纸页与老照片中,既可见思维跃动,更留存着青春温度。此时距南仁东离世已八年,这些珍贵史料引发各界对这位清华学长的深切缅怀。

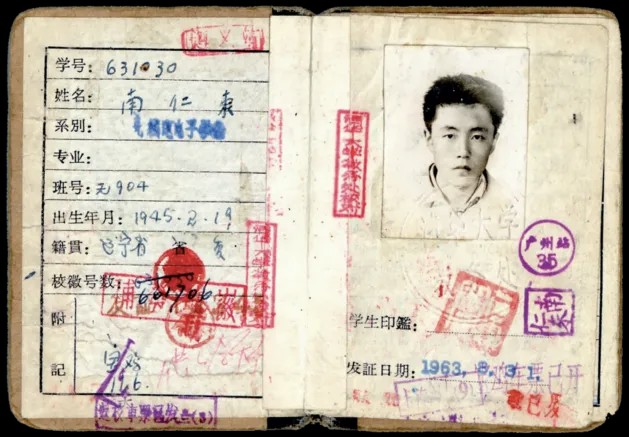

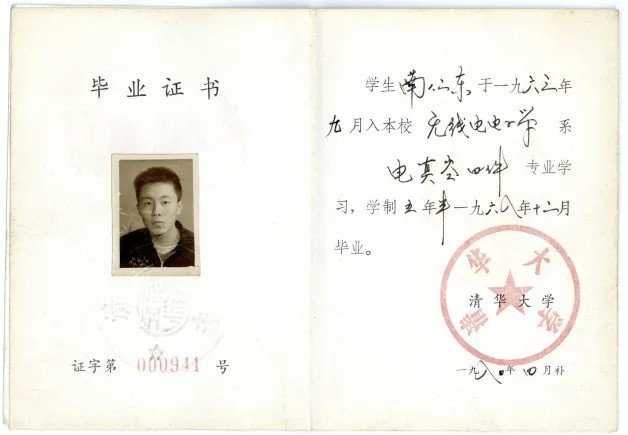

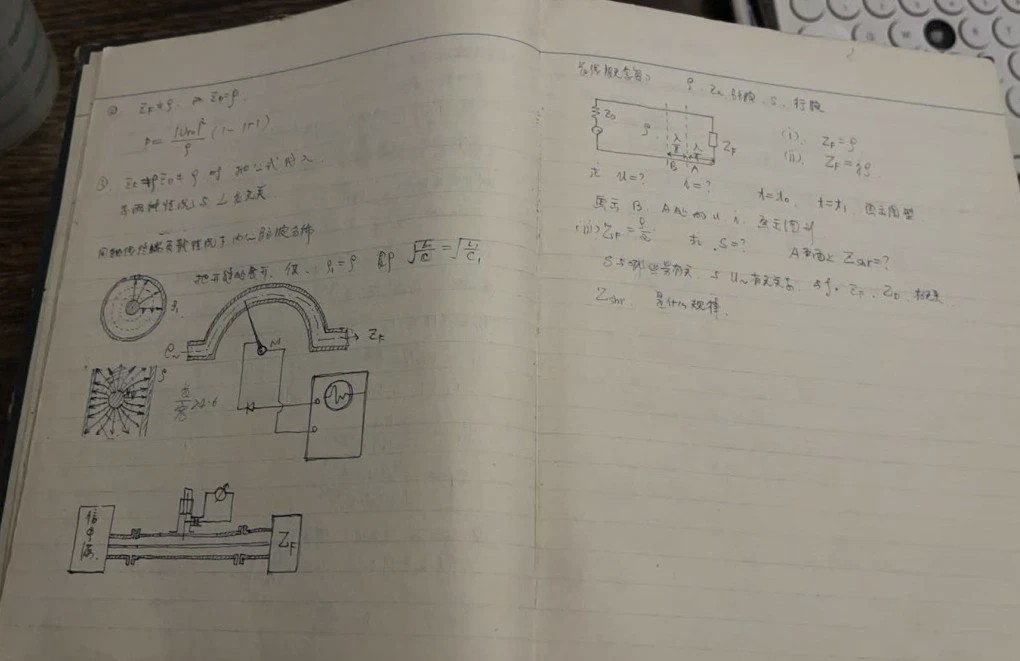

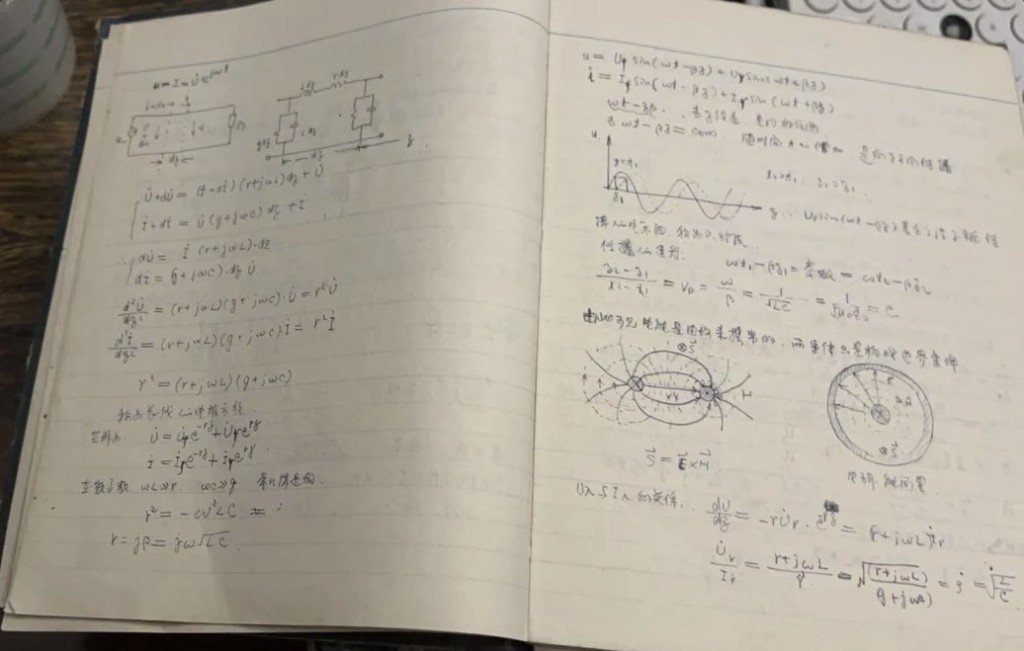

1963年,南仁东以吉林省理科状元身份考入清华大学无线电电子学系,本想修习建筑学,却由此开启电真空器件领域的学习。在同窗记忆中,他是绰号“土豆”的班级“活宝”——宿舍里跳《红色娘子军》选段惹得满堂喝彩,郊游时上树摘果、下塘捉泥鳅;进了教室则变身沉稳班长,数理方程总能最先解出,机械制图徒手就能画得精美,1965年还凭绘图实力斩获学校竞赛一等奖。

公开史料尽显其多才多艺:手绘的清华大礼堂画作笔触细腻,宿舍暗室洗出的校园照片定格时光,青海实践途中写下的诗歌集结成册;他每日跑步往返颐和园,冰场穿梭如飞,更常与好友躺在草地仰望星空,对每颗星都了如指掌。为精进英文,他揣着词典默背,背会一页就撕下一页,积累下厚重学识。

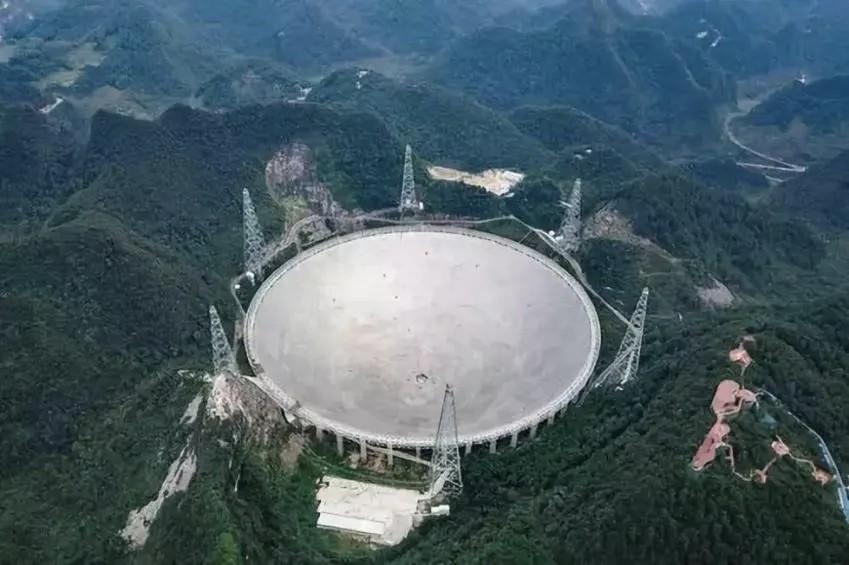

这份清华底色支撑他一生攻坚。1968年毕业后,他在无线电厂连夜排查千余个测试点解决技术难题,留下“不解决问题睡不着”的执念;1994年提出建造FAST,踏勘300多座山头,历时22年建成全球最大射电望远镜。病重时他仍致电友人,嘱托联系清华专家支持FAST技术攻关。

如今,FAST发现脉冲星已超1000颗,“南仁东星”闪耀寰宇,他的事迹更入选2025年八年级语文教材。清华园内,其学生证、笔记与绘图奖品静静陈列,诉说着“行胜于言”的校风传承,也激励着学子追寻前辈足迹,做对国家有益的事。

(清华大学供图)

网友评论

网友评论