通讯员 李向阳 李涛 科技日报记者 朱彤

记者9月20日获悉,自2023年4月新一批江苏省对口支援新疆伊犁州直和兵团四师、七师团队入疆以来,该团队以“苏韵伊情”为纽带,系统推进产业引导、教卫提质、干部培训、文化润心、民族交融等五大工程,投入援疆资金63.53亿元、实施项目401个,让苏伊协作的果实挂满伊犁大地。

“以前总怕去外地打工顾不上老人孩子,现在在县城纺织厂上班,每月能挣4000多块,活儿不累还稳定。”伊宁县纺织产业园里,维吾尔族女工古丽米热・麦麦提告诉科技日报记者。据介绍,这座由江苏援伊团队重点打造的产业园,少数民族员工占比超60%,圆了许多人的“家门口就业梦”。

不仅如此,江苏援伊团队通过“疆外转移”模式,推动4266名伊犁各族群众赴江苏就业;连续举办6场地州级招商会,吸引2068家江苏企业考察,促成230个项目落地,到位资金424亿元。伊宁县纺织产业园2024年产值突破25亿元,奎独经济技术开发区去年产值超38亿元,霍城县甜菊种植因“中山9号”品种和技术推广,让农民尝到“科技甜”。

“感谢江苏医生,我又能看清孙子的笑脸了!”在伊犁州友谊医院,72岁的哈萨克族老人哈力木拉提・阿不都热合曼紧紧握着援疆医生的手。这是江苏援伊“润心明眸”公益行动的一个缩影,该行动已惠及13.4万多名小学生和老年白内障患者。

医疗援疆不止于此,“苏医生在行动”品牌推动优质医疗资源下沉,如今,伊犁州三四级手术数量增长15.65%,伊犁州友谊医院成为北疆唯一区域医疗中心。

百年大计,教育为本,教育援疆的“江苏答卷”正在书写。可克达拉市镇江高级中学的高二学生顾思远,在机器人实验室里找到了兴趣方向。伊犁技师培训学院“小布文旅电商传媒”团队,在江苏援伊教师助力下,获全国职教双创赛事中职组二等奖。

“在江苏跟岗学习的3个月,不仅学到了先进经验,增长了本领,还为伊犁引进了合作项目!”谈及伊犁州经济领域干部赴江苏开展跟岗实践锻炼的成果,伊犁州党委组织部相关负责人表示。

三年来,262名伊犁经济领域干部赴苏学习,不仅让干部长了本领,还促成317个项目落地,到位资金103.5亿元。2023年以来,江苏援伊累计培训干部人才11.3万人次,县乡基层干部占比超95%。

“在家门口能看到这么好的舞剧,太值了!”伊犁州大剧院里,维吾尔族群众热娜・玉山为江苏荷花奖舞剧《朱自清》鼓掌喝彩。舞台上“背影”片段演绎父子深情,台下各族观众屏息凝视,不少人红了眼眶。

这是江苏援伊“文艺五进”活动的常态,560多名江苏艺术家带来680多场文化盛宴。江苏还投入资金建成18家公共文化阵地,26个“石榴籽书屋”更是成了乡村孩子的“精神乐园”。从苏伊两地演员的同台演出到基层书屋的读书声,再到边防哨所的文艺演出,铸牢中华民族共同体意识的种子早已在伊犁河谷生根发芽。

“这是江苏笔友朱宇彤寄的明信片,她还想尝尝我们伊犁的马肠子呢!”兵团四师可克达拉市第一小学的吕泽萱,兴奋地向同学展示书信。“万里鸿雁传真情”活动中,20多万名苏伊青少年成了笔友。

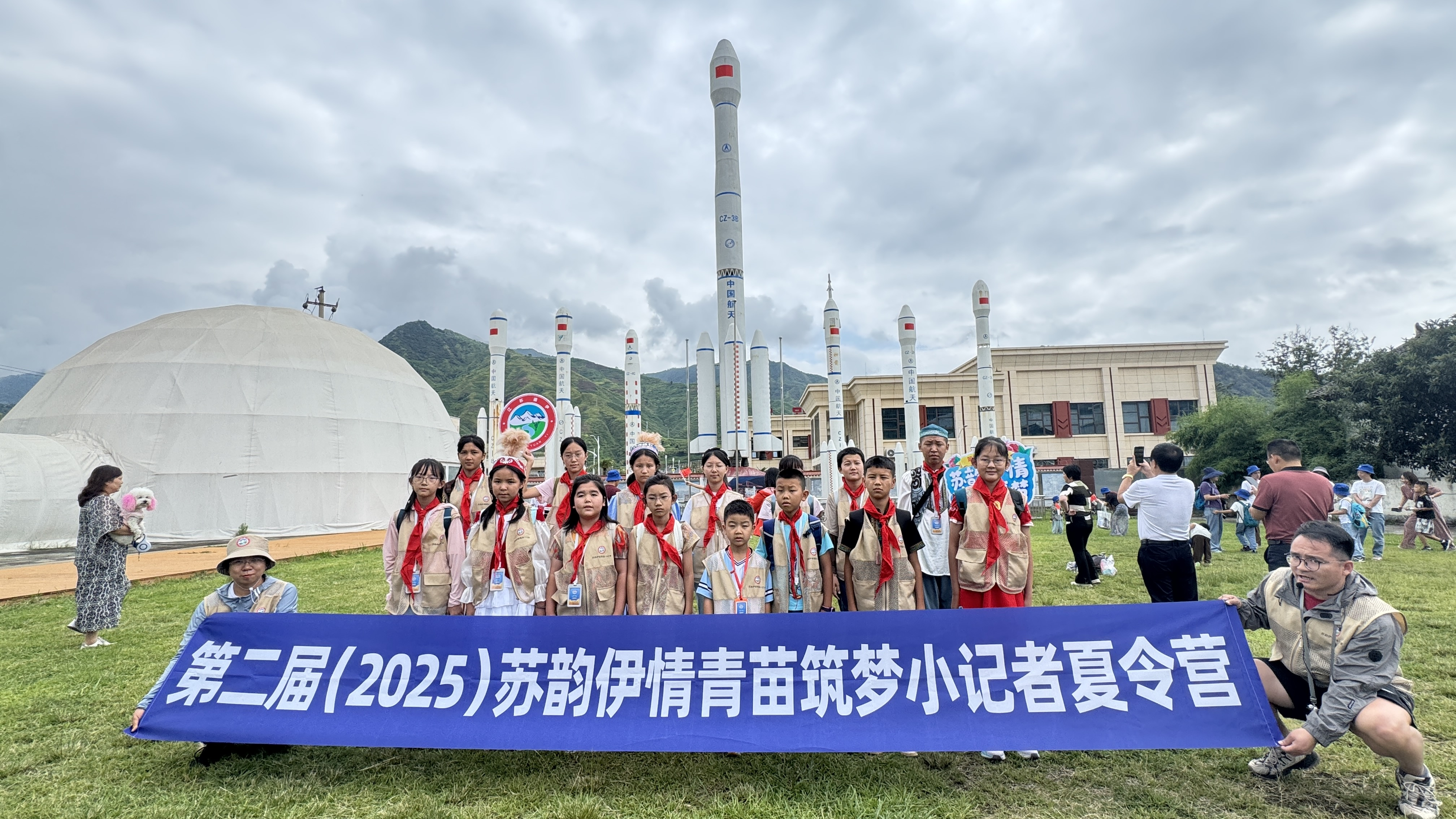

今年8月,“青苗筑梦”系列活动之苏伊青少年夏令营走进北京、西昌、南京。新一批江苏援伊团队既聚焦青少年群体,也注重加大受援地各层各级人员出疆交流学习频次和力度。1400批次、33万多名社会各阶层人士参与的交往交流交融活动,更是让民族团结的氛围遍布伊犁大地。

如今,“苏韵伊情”五大工程蹄疾步稳、持续发力。五大工程协同并进,为伊犁的长治久安与高质量发展注入源源不断的动能。

(江苏援伊前方指挥部供图)

网友评论

网友评论