科技日报记者 张梦然

在幽暗深邃的海底,在荒无人迹的海湾,有的不只是沙泥铺就的平坦海床和植被丰茂的海岸线,还有那些静静躺卧百年的“钢铁巨兽”——沉船与废弃金属。它们曾是人类历史的见证者,如今却悄然变身,成了海洋生物安家之所。

最近一项发表在《通讯·地球与环境》上的研究,揭开了一个令人惊讶的真相:即使是在充满剧毒化学物质的区域,只要有一块坚硬的“地基”,生命就能蓬勃生长。科学家在波罗的海吕贝克湾探索一处新发现的弹头残骸区时,意外发现这里竟成了热闹的海洋生物社区。

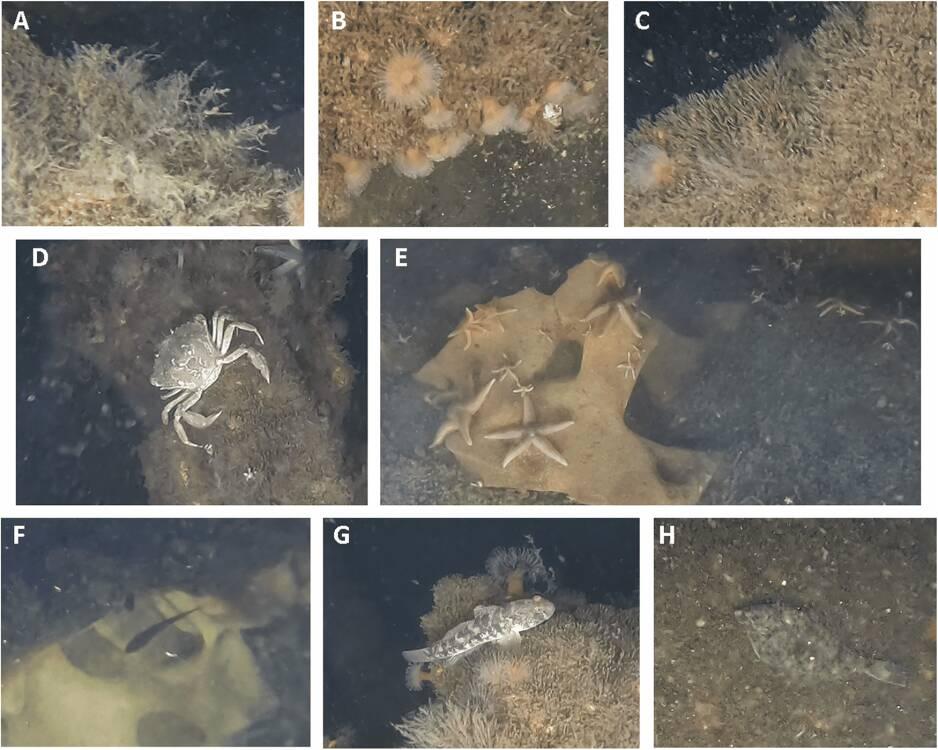

这些沉睡在海底的V-1飞弹的弹头残骸,携带的炸药如TNT和RDX,对大多数生物而言是致命的毒药,水中检测到的浓度最高可达每升2.7毫克——足以让普通海洋生物避之不及。然而,令人震惊的是,这些锈迹斑斑的金属外壳上,每平方米栖息着约4.3万个微小生命体,是周围柔软沉积物区域生物数量的5倍以上!

这是为什么?答案其实很简单:一个“站得住脚”的地方。

在广阔的海床上,柔软的泥沙虽然广阔,却不适合许多生物固着生活。藤壶、苔藓虫、海绵、水螅等需要坚硬表面才能附着生长。而这些沉入海底的金属残骸,恰好提供了难得的“硬基底”。就像城市中的废弃大楼成了鸟类筑巢的天堂,这些本应危险的遗物,也成了海洋生物的“公寓”。

这些生物能聪明地选择相对安全区,尽量避开最危险的化学暴露区——它们几乎都聚集在金属外壳上,而不是裸露的爆炸性物质。大自然的适应力,令人类惊叹,令人类惭愧。

但科学家提醒:这完全不意味着海洋能接纳更多有毒废弃物进入。这些弹药依然是定时隐患,一旦腐蚀破裂,剧毒物质可能瞬间释放!科学家建议,未来或许可以用安全的人造礁石替代这些危险结构,在保护生态的同时消除潜在风险。

而类似的“废墟变乐园”现象,并不只发生在波罗的海。

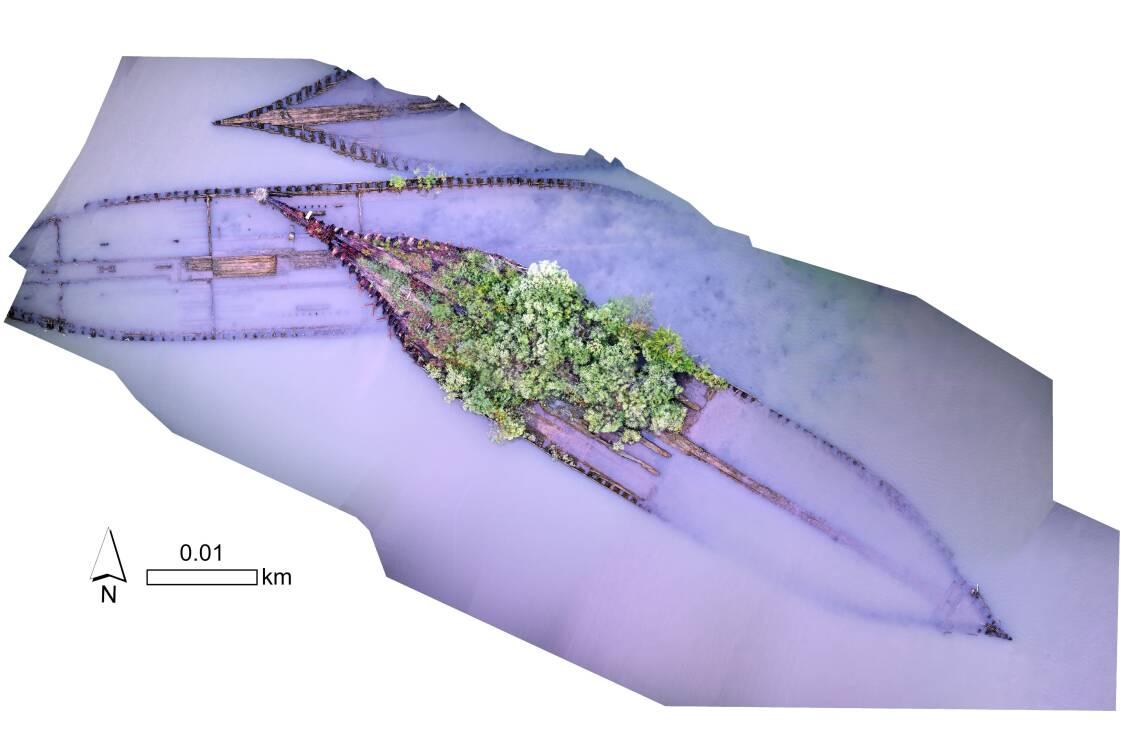

在《科学数据》发表的另一项研究中,科学家绘制了美国马里兰州波托马克河锦葵湾的“幽灵舰队”高清地图。这支由147艘一战时期船舶组成的沉船群,早在20世纪20年代末被人为烧毁并沉没。如今,它们不再是钢铁与木板的残骸,而是化身为水下生态系统的支柱。

科学家利用无人机拍摄了数万张高分辨率照片(精度达到每像素3.5厘米),拼接出这片“海底城市”的完整图景。令人欣喜的是,这里不仅生活着各种鱼类和无脊椎动物,还吸引了鹗(一种捕鱼猛禽)在残骸露出水面的部分筑巢,甚至大西洋鲟也将此地作为了栖息地。

这些沉船,就像被遗忘的生态场,默默上演着自然的修复奇迹。对海洋来说,它们是破坏性的人类活动,大自然只能顽强地在其中催生新的生命秩序。但这份栖息之地的诞生,带着复杂的历史印记,以及无法预估的未来风险。

我们或许无法抹去过去的伤痕,但可以从中学习——如何更好地设计海洋人工结构,如何用更智慧的方式修复生态系统。毕竟,当人类留下的废墟都成了生命的避难所,我们更该思考:能否主动为自然建造更多安全、可持续的“家”?

网友评论

网友评论