科技日报记者 王禹涵

氢能被誉为清洁能源的“未来之星”,如何高效、低成本地制备氢气成为科研界与产业界共同关注的焦点。近日,西安交通大学化学工程与技术学院赵旭研究员团队,在阴离子交换膜电解水制氢催化剂方面取得重要进展,为解决阳极催化剂在强腐蚀条件下结构失稳、活性下降的难题提供了新路径。这项研究成果于9月23日发表于《德国应用化学》。

“阴离子交换膜电解槽结合了传统碱性和质子交换膜电解槽的优点,被认为是实现高效低能耗制氢的有力路线,但阳极析氧反应过程中,催化剂容易发生结构重构,导致性能衰减,制约了其大规模应用。”赵旭介绍道。

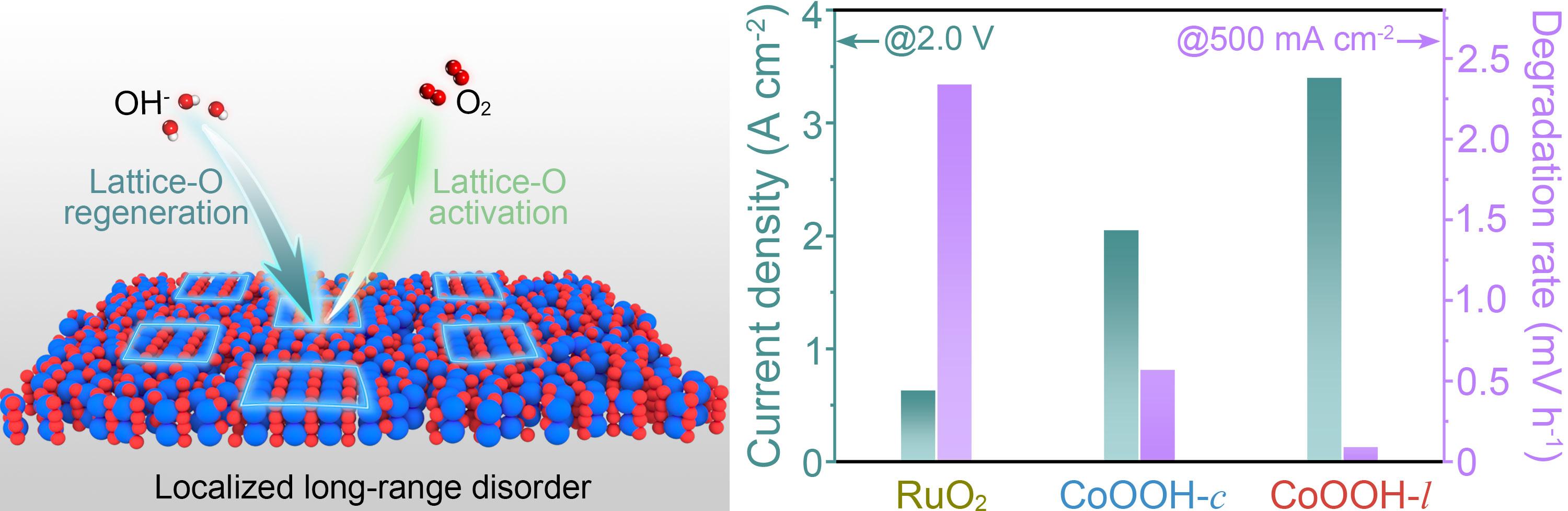

针对这一瓶颈问题,团队提出了一种“氟介导稳定重构”策略,通过在催化剂制备过程中提前引入氟离子,增强金属与氟的键合作用,从而在电解水工作条件下引导非晶态CoOOH纳米片形成规整化的长程无序结构。

“简单来说,我们像是给催化剂‘预先做了一次稳定性训练’。”赵旭解释道,“氟离子的介入,就像在催化剂骨架中埋入‘锚点’,在后续反应过程中稳定钴位点,使其在强碱、高电位环境下仍能保持有序的非晶结构,从而显著提升活性和耐久性。”

实验表明,该催化剂在阴离子交换膜电解槽中表现出优异的性能:制氢电流达到商用贵金属催化剂的5倍,每标准立方米氢气耗电量仅为3.7千瓦时,且在80℃和工业级电流密度下连续运行1200小时,性能几乎未见衰减。

“这项工作的核心突破,在于我们实现了在真实工况下对催化剂重构行为的‘精准调控’。”团队博士生、论文第一作者赵静璇表示,“这种结构不仅增强了金属与氧的共价性,触发晶格氧参与反应,还通过引入拉伸应变促进氧物种的再生,实现动态平衡。”

赵旭表示,该策略具有工艺简便、易于放大的特点,为开发高性能、低成本的电解水制氢装置提供了新思路,有望推动氢能制备技术向更节能、更稳定的方向发展。

网友评论

网友评论