科技日报记者 梁乐

近日,位于新疆博斯腾湖附近的一片金色田野里,玉米喜获丰收,单产达到“吨粮田”标准。而在多年前,这里还是寸草不生的重度盐碱地。这个巨大转变,源自“新疆绿洲节水抑盐灌排协同产能提升技术模式与应用”项目的成功实施。

据悉,该项目于2021年启动,将于2025年结题,总投入8000余万元,由新疆维吾尔自治区农业科学院(以下简称新疆农科院)牵头,联合国内10余家高校、科研院所、企业等,主要解决新疆绿洲水资源短缺与耕地大面积盐碱化严重制约农业可持续发展等问题。

9月25日到29日,新疆农科院组织国家盐碱地综合利用技术创新中心、中国水利水电研究科学院水利所、西北农林科技大学水利与建筑学院、新疆农业农村厅、新疆塔里木大学等单位组成验收专家组,对项目四个核心示范基地及周边应用推广情况进行了现场考查验收。新疆科技厅也安排专人参加此次现场验收。

验收专家组对照项目任务书要求,先后对克拉玛依市、博湖县、新疆生产建设兵团第一师2团、伽师县等四个核心示范基地及周边示范推广区进行了现场考查,对课题研发的控制系统及技术模式的应用示范效果进行了详细勘察。

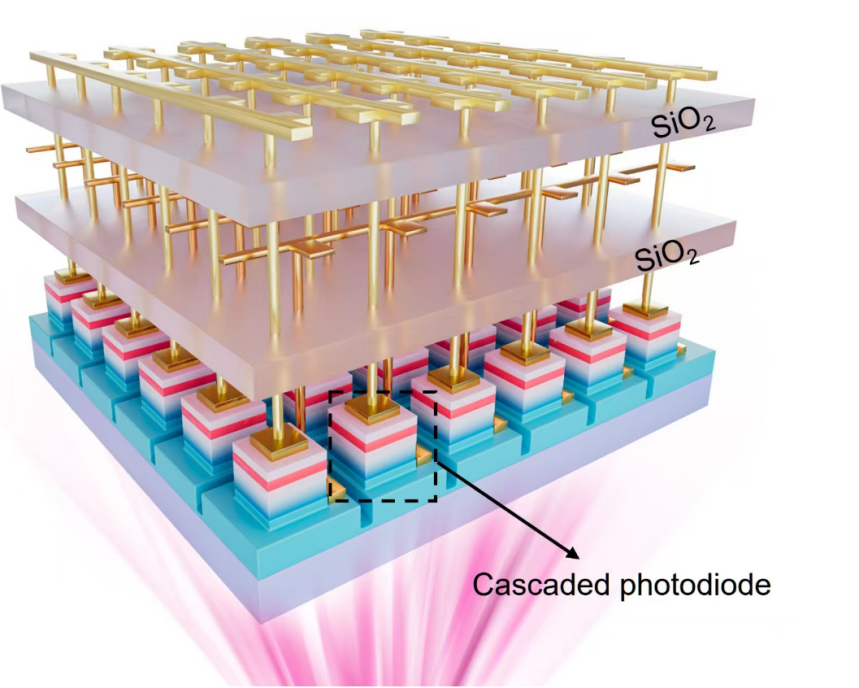

经专家组评定,项目研发了关键技术13项,相关产品13种,新型装备9台(套),节水抑盐灌排协同产能提升技术模式9套,开发预测预报及智能调控决策系统4套;建成了4个中重度盐碱地改良千亩核心示范基地,示范基地耕地质量提升了2个等级以上,灌溉水利用率均超过65%,平均达到83.78%,平均增产27.66%;培训农民超过8800人次,示范推广面积超过27万亩。

新疆农科院农业资源与环境研究所所长、新疆绿洲节水抑盐灌排协同产能提升技术模式与应用项目首席专家徐万里研究员介绍,项目组围绕新疆绿洲膜下滴灌农田灌排协同调控机制、区域组合排盐工程模式与布局参数、灌排协同调控模式与运行优化、绿洲农田暗管排盐与灌排协同调控等关键技术问题,研发了适合不同区域不同盐渍化类型与程度的节水抑盐灌排协同调控技术模式并进行了示范与推广。

“经过五年的科研攻关,我们形成了新疆盐碱地分区分类分级的精准化治理模式,实现盐碱地的改良与产能提升,取得了显著的经济、社会和生态环境效益,具有广阔的推广应用前景,下一步我们将进一步凝练项目成果,为新时代新疆盐碱地治理及特色农业的发展提供新理论和新技术支撑。”徐万里说。

网友评论

网友评论