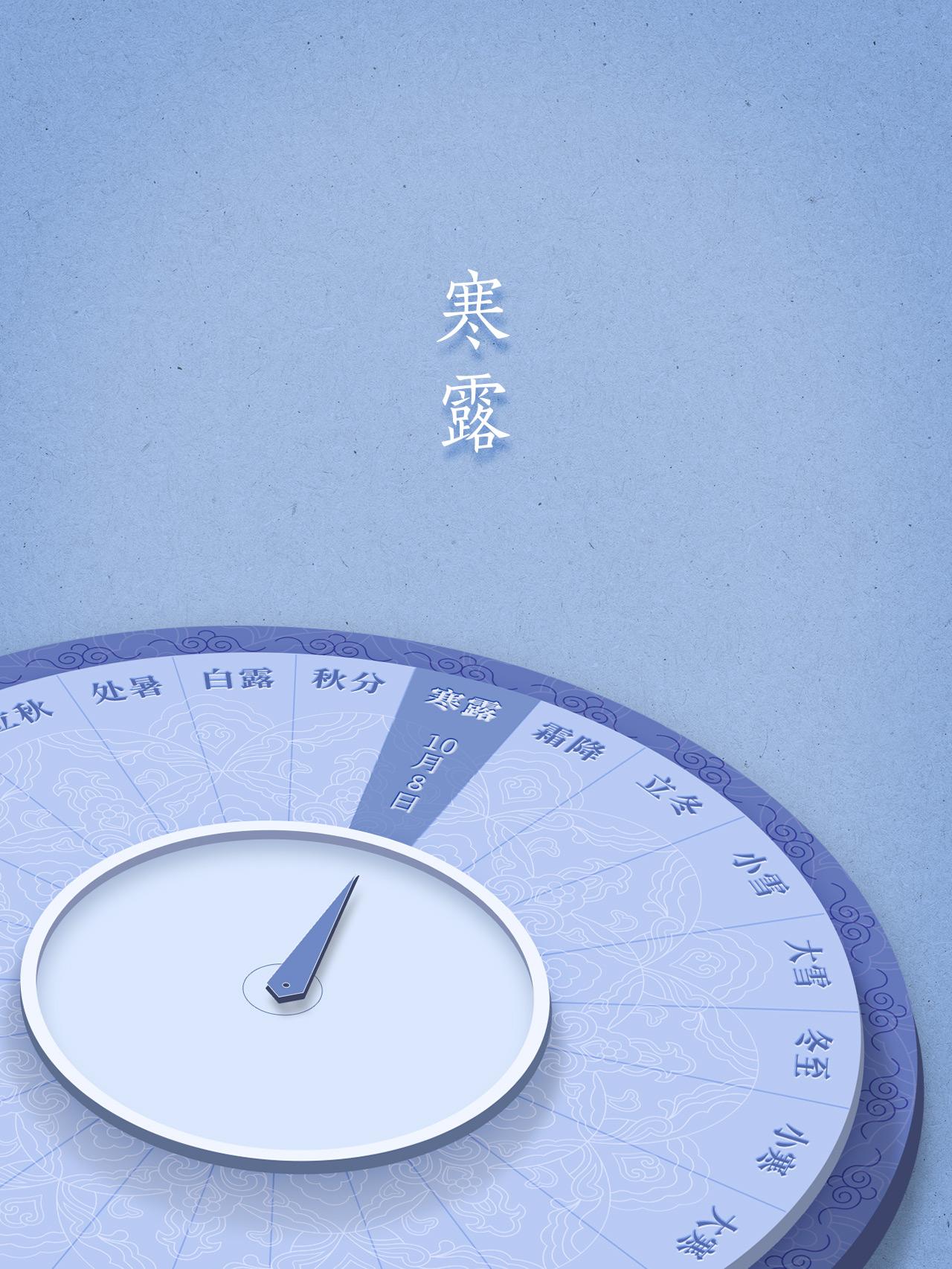

寒露惊秋晚,朝看菊渐黄。今日我们迎来了寒露节气。寒生露凝,大雁南飞,菊始黄华。

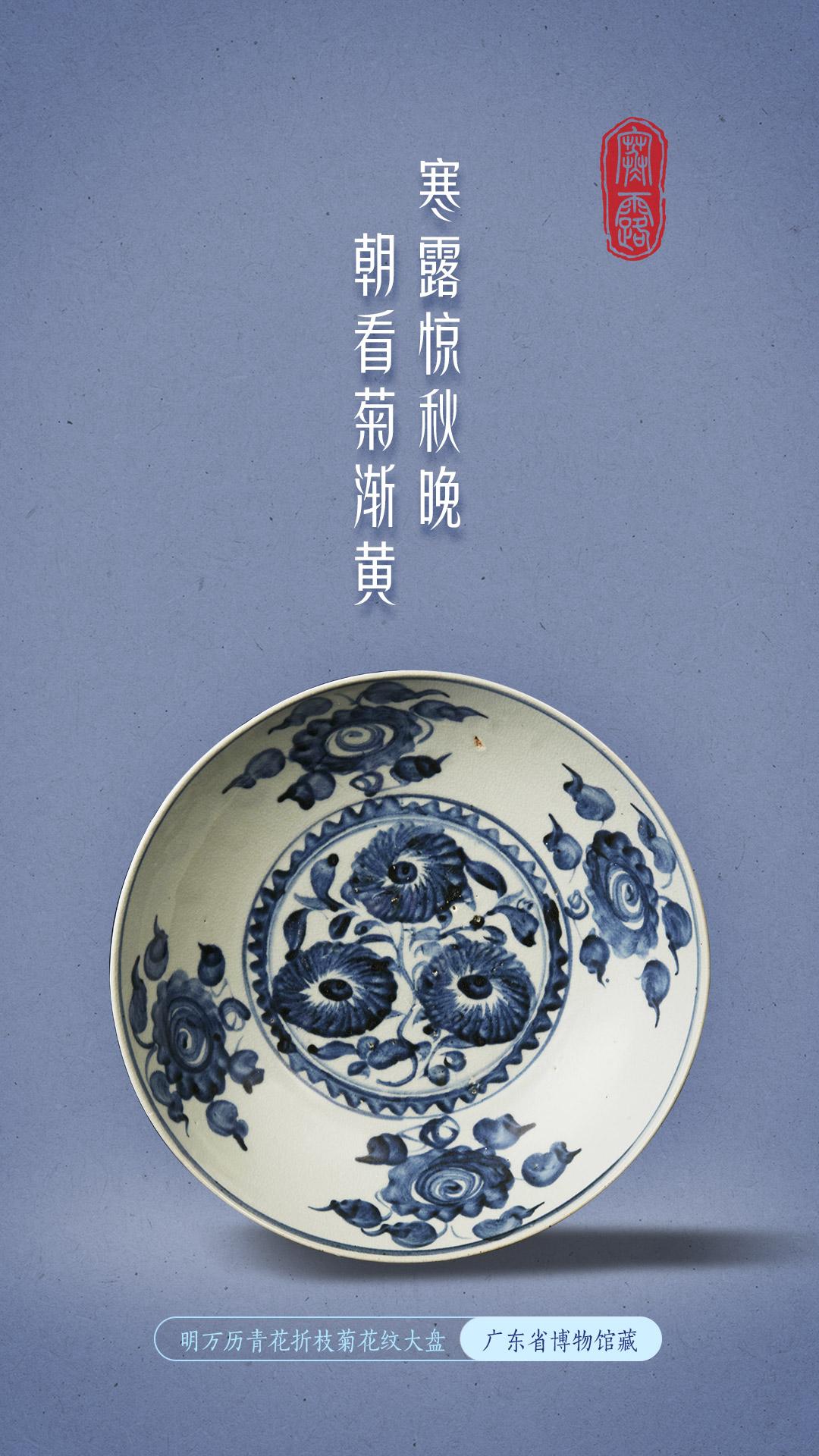

菊花因其不畏严寒、傲然开放的姿态,成为古代文人、画家作品中的常客。明清时期,官窑瓷器和织物纹样中的菊花纹,也在注重色彩层次的匠人手下变得越来越栩栩如生。这件明万历青花折枝菊花纹大盘,出自“南澳一号”明代沉船,现藏于广东省博物馆。大盘敞口,浅腹,圈足。胎体灰白,青花发色灰蓝。口沿一周绘四朵菊花纹饰,盘心绘一周波浪纹,双圈内绘三朵怒放的青花折枝菊花,花四周有叶片衬托,纹饰饱满富有层次感。

广东是我国海上丝绸之路的重要起点,两千年来海上贸易长盛不衰。南海海底保存了丰富的海上丝绸之路文化遗存,“南澳一号”正是我国海上丝绸之路的一枚“时光胶囊”。

“南澳一号”沉船出水文物总数近3万件,其中瓷器最多,分别来自景德镇窑、漳州窑等。这些沉睡海底数百年的宝贝,刚出水时可没那么“光鲜”——海水的长期侵蚀,让它们表面结满了“脏东西”,内部还藏了不少“隐形杀手”。

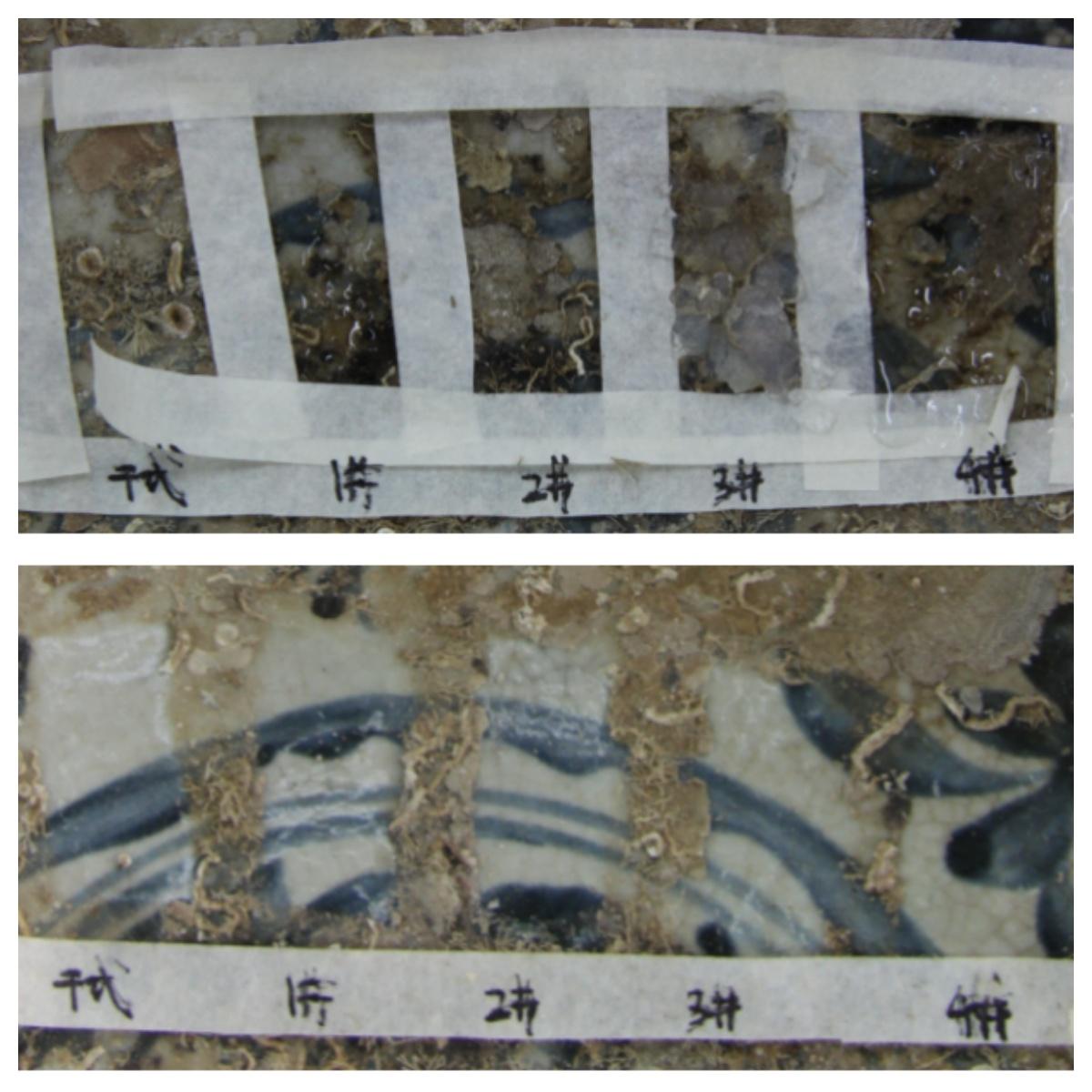

瓷器表面是海水侵蚀下形成的附着物,这些由泥沙、海洋生物残骸和金属锈迹等形成的凝结物,不仅遮蔽了文物的原始纹饰,也让人看不清文物的原本样貌,影响文物信息的提取,其持续的物理化学作用还会对文物造成进一步的腐蚀破坏。当务之急是要给这些文物好好“洗个澡”。

那该怎么给这些文物“洗澡”呢?不用刷子硬刷,也不会随便用“沐浴露”,而是利用激光束照射物体表面,使表面的污染物等瞬间蒸发或剥离。相比传统的机械清洗或化学清洗方式,激光清洗能精准控制力度,只去掉脏东西,不会磨花瓷器,安全性高多了。

洗干净表面还不够,文物内部也要深层清洗。海洋出水文物表面和内部的大量可溶盐,堪称文物内部的“隐形杀手”。这些盐分藏在瓷胎和釉层里,一旦环境温湿度变化,就会反复溶解、结晶,产生的机械应力会导致瓷胎酥松脆弱、釉层和彩绘脱落等。

为使陶瓷器更好地脱盐,广东省博物馆设计了一套安全、高效、操作简单的自动化文物脱盐系统,为文物察“盐”观色。这套脱盐系统在广东省博物馆已稳稳运行十余年,分批完成了大量“南澳一号”出水文物的脱盐作业。效果好不好?得靠科学手段来说话:团队运用电导率、离子色谱、光学显微镜、扫描电子显微镜-能谱联用等多种科学技术开展全面评估,并长期监测文物在保存、展示过程中的状况,最终证实系统脱盐效果优异,文物状态始终稳定。

当灰蓝的菊纹瓷盘在当代技术的呵护下重焕光彩,我们看到的不只是一件文物的“重生”,更是一场跨越时空的对话——一边明代匠人指尖的窑火温度,承载着海上丝路商船载满瓷器驶向深蓝的壮阔;另一边是现代文保人实验室里的精密仪器,凝聚着科技守护文明火种的执着。

资料/图片提供:广东省博物馆

记者:李梦一

设计:杨凯

学术支持:广东省博物馆、中国文物保护技术协会

网友评论

网友评论