科技日报记者 魏依晨

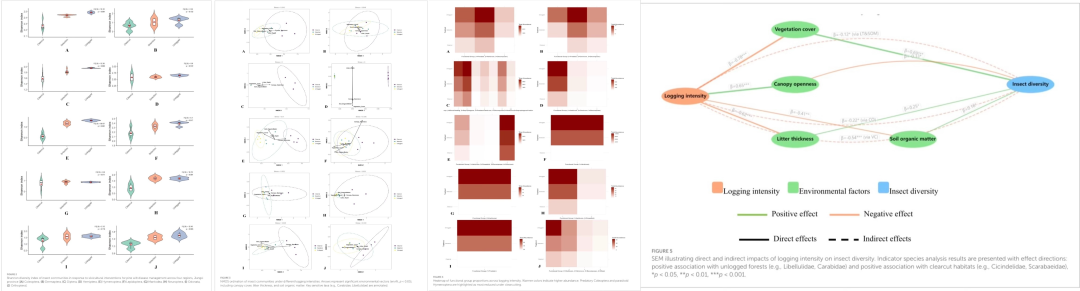

近日,江西省林业科学院森林保护研究创新团队在松材线虫病干扰背景下,在不同伐木强度对亚热带松林昆虫多样性及其生态功能结构的影响机制研究中取得了重要进展。研究成果发表在期刊《森林与全球变化前沿》上。

松材线虫病由松材线虫引起,是全球最具破坏性的针叶林病害之一。自1982年传入我国以来,已造成严重生态与经济损失。当前防控主要依赖皆伐措施,但其对林分昆虫多样性和生态功能的影响尚缺系统研究。昆虫是维系森林养分循环与害虫调节的重要群体,评估不同采伐策略对其多样性与群落结构的影响,对兼顾病害治理与生物多样性保护至关重要。

研究指出,高强度皆伐虽能控制病害,却加剧生物多样性丧失与生态功能退化;而选择性采伐通过保留部分林冠与枯倒木,有助于维持群落稳定性与生态韧性。

团队建议在松材线虫病防控中推广保留性采伐,保持≥30%的林冠覆盖度与20-30立方米/公顷的枯死木量,并将虎甲科、蜻蛉科、步行虫科等指示类群纳入监测体系。该研究首次从多营养级层面系统揭示了“采伐强度—微生境—多样性”的生态机制,为我国及东亚地区病害林分的可持续经营提供了科学依据。

(图片由江西省林科院提供)

网友评论

网友评论