科技日报记者 罗云鹏 通讯员 杨超

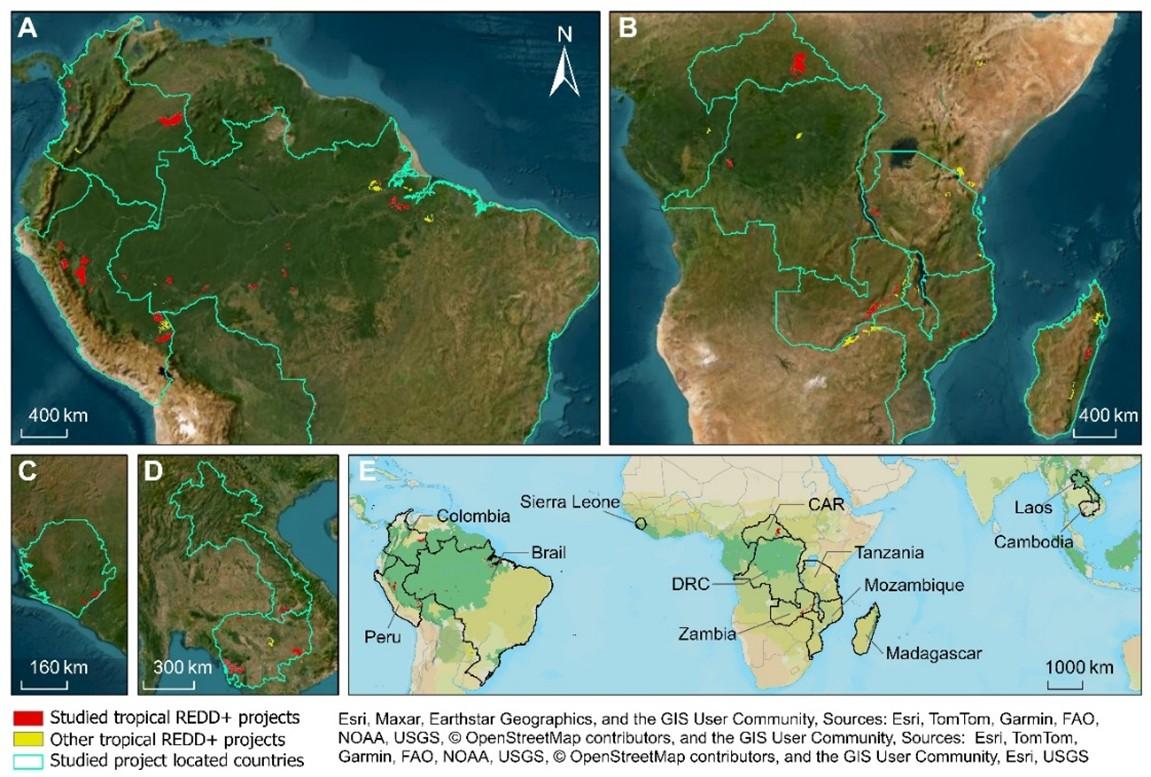

10月10日,记者从深圳大学获悉,该校李清泉院士团队日前在《科学》上发表最新研究成果,开创性地提出热带森林碳信用项目基线评估新方法。该研究通过多源遥感地理大数据和合成控制法,实现对全球52个“减缓因毁林和森林退化造成的排放”(以下简称“REDD+”)项目碳效益的精准量化,为破解森林碳信用争议提供了关键科学依据,对恢复全球自愿碳市场信心具有重要意义。

热带森林保护对全球碳减排和碳中和至关重要。然而,全球每年因森林损失和退化造成的碳排放高达50亿吨,仅次于化石燃料。为遏制这一趋势,自愿碳市场通过碳信用交易推动全球自愿减排实践,其中REDD+项目是林业碳信用的主要来源,项目所产生的减排量经核证后可作为碳信用出售,用于抵消购买方的碳排放,旨在避免毁林以减少排放。

但自愿REDD+项目碳信用核算的难点在于依赖基线情景,即假设无项目干预时的森林损失情景,为项目减排量核算提供参考基准。

由于基线无法直接观测,成为方法学的关键挑战。传统REDD+基线测算被指存在透明度不足、毁林风险夸大、碳信用超额发放等问题,气候效益广受质疑。

最新研究表明,仅6.1%的热带森林保护碳信用具有真实减排效果,严重削弱市场信任。为了准确评估REDD+项目的气候效益,恢复市场信心,亟须更透明、稳健的基线评估方法。

面对这一挑战,李清泉院士带领深圳大学和光明实验室团队开展攻关研究,评估了迄今为止最大规模的自愿REDD+项目的真实气候效益。

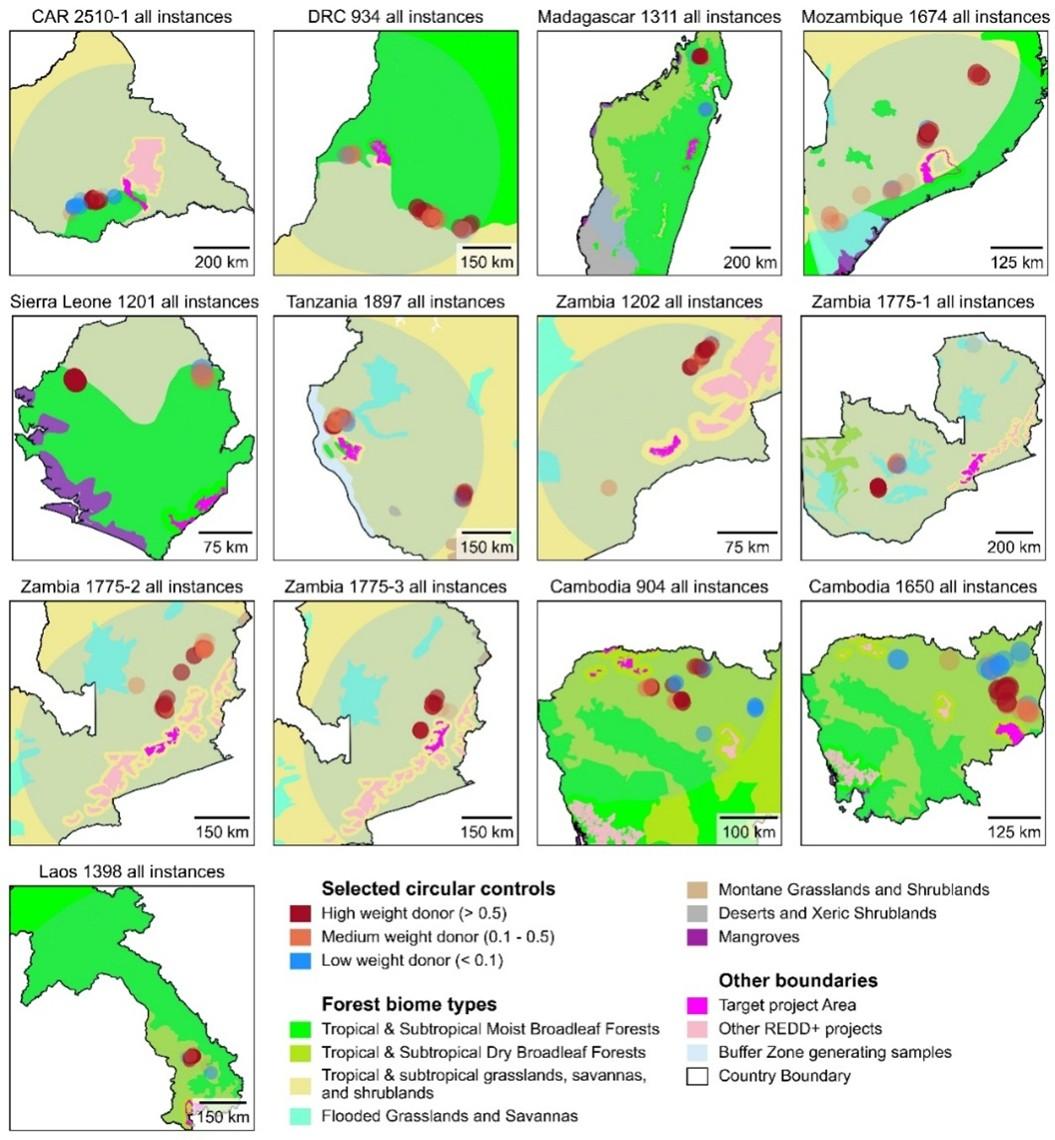

团队基于多种合成控制法、多源遥感地理大数据和多轮随机实验,综合考虑各类时变毁林风险因子和时空特征匹配算法,发展出一套透明可靠的自愿性REDD+项目动态基线构建方法,实现项目和区域尺度上的REDD+项目的气候效益的准确量化。

该方法通过在项目区周边不受保护的地带,严格匹配与项目区实施REDD+前地理空间特征和历史森林砍伐动态一致的地块得到基线参考区,基线参考区的森林变化动态可认为是项目区未实施REDD+的基线情景。

该方法生成的动态基线能够融合外部环境变化,有效克服传统静态基线无法反映毁林驱动因子动态变化的缺陷。同时,基线毁林面积可通过卫星影像监测得到,使计算更透明、验证更便捷,且不易被人为干预。

研究结果表明,近三分之一的项目单元在实施REDD+项目后,森林实际损失面积显著低于基线损失面积,特别是位于巴西的项目,表明相关项目具有潜在的气候效益。

然而,仅19%项目实现项目开发方申报的毁林面积减少,约35%项目申报值超出实际估算10倍以上,其中哥伦比亚尤为突出,表明REDD+项目的气候效益存在系统性高估。

就区域尺度而言,巴西、非洲和整个研究的泛热带地区在实施REDD+以来,毁林率呈现出显著的总体下降趋势,而哥伦比亚、秘鲁和东南亚则不具显著性。

在自愿碳市场中,碳信用额是一种可交易的证书,一个份额代表减少一吨的二氧化碳排放,购买者能够通过投资于经过验证的气候项目来抵消自己的碳排放。

对相关项目的重新估算结果表明,截至2022年,约有3480万个碳信用额可以真正抵消排放,仅占项目签发的可交易碳信用额总量的13.2%,高出已经售出的、被公司或个人用于抵消其温室气体排放的碳信用额5.6倍。

虽然系统性的过度碳信用额签发令人担忧,但该研究结果也指出,自愿性REDD+项目的气候效益要比之前的估计更为乐观,修正了“REDD+普遍无效”的片面认知,这对于提振自愿碳市场、促进自愿碳减排实践具有十分重要的意义。

网友评论

网友评论