科技日报记者 韦秋莹 刘昊

科技成果如何跨越从“实验室”到“生产线”的“最后一公里”?广西正以一套力度空前的“组合拳”作答。近期,《广西科技成果转化三年行动方案(2025—2027年)》正式印发,聚焦聚力提升科技成果转化和产业化效能,为加快发展新质生产力注入强劲动能。

为科研人员“松绑赋能”

长期以来,职务科技成果“不敢转、不愿转”是高校和科研院所的普遍难题。广西直面这一痛点,以深化职务科技成果管理改革试点为突破口,大力推行“赋权+转让+约定收益”模式,提前明确成果使用权、处置权及收益分配规则,为科研团队吃下“定心丸”。

改革已初见成效。据悉,广西大学、广西科学院等8家试点单位累计列入资产单列管理成果9766项,实施成果转化1456项,转化合同总金额超2亿元。广西大学创新横向科研结余经费运作机制,按“同股同价”收购单位所持“技术股”;广西师范大学通过“技术转让+许可孵化”模式,成功推动成果在大学科技园落地转化;桂林电子科技大学一项成果以360万元作价入股;广西民族大学采用“许可+转让”模式推动抗癌天然产物类似物成果转化,累计实现转化合同金额4600万元,创下广西近年来单项成果转化效益的新高。这些鲜活的案例,正是改革活力迸发的生动注脚。

精准滴灌“硬科技”幼苗

科技成果转化,尤其是早期项目,常因高风险而面临“资金荒”。广西瞄准“投早、投小、投长期、投硬科技”,全力构建科技成果转化基金群。

广西壮族自治区科技厅联合自治区财政厅出台基金管理办法,明确重点支持高端装备制造、人工智能、生物医药等前沿领域的种子期、初创期科技型企业。财政资金出资比例灵活,并建立了尊重市场规律的容错机制。

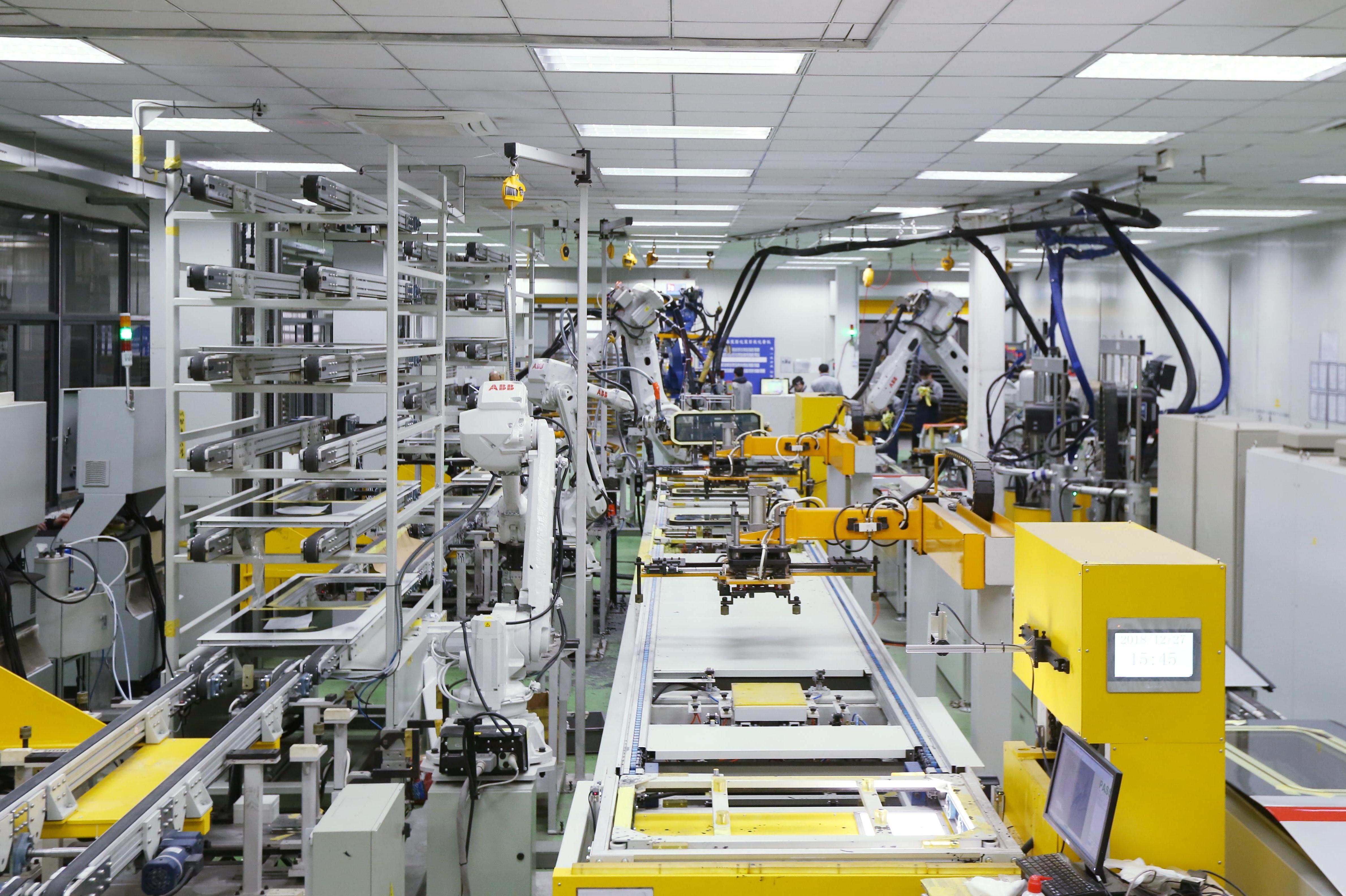

目前,基金设立已跑出“加速度”:总规模20亿元的第一期广西科技成果转化母基金已启动子基金遴选;与柳工集团合作的战兴产业母基金、多只直投基金也已落地运行,并已精准投向机器人RV减速器、高端电阻、钠离子电池等一批“硬科技”项目。

机制创新打造转化“强磁场”

除了资金与权责改革,广西还通过一系列机制创新,营造科技成果转化的优良生态。

推广“先使用后付费”。通过发布成果清单,允许企业延期支付或按收入提成支付许可费,极大降低了中小微企业的技术获取门槛和初期成本。2025年首批193项此类成果已发布。

实施“双向揭榜”。一方面支持企业“出题”,最高给予1000万元资金支持;另一方面鼓励高校院所“推销”成果,重大横向项目可备案为省级科技计划项目,实现供需双侧发力。

建设“科创飞地”。积极探索“北上广研发+广西集成+东盟应用”的新路径,在京津冀、长三角、粤港澳等地布局成果转化联络站和科创飞地,借力外部高端资源加速科技成果在广西的落地生根和开花结果。

根据行动方案设定的目标,到2027年,广西将力争建设科技成果转化联络站20个以上、科创飞地30个以上,推动全区技术合同成交额累计突破2500亿元。

网友评论

网友评论