科技日报记者 刘昊 韦秋莹

10月8日,在广西南宁市武鸣区的伏林钠离子电池储能电站内,随着最后一组储能舱成功完成并网调试,全国首个大容量钠离子电池储能电站二期扩容工程正式投入运营。

业内人士认为,这一项目不仅是我国钠离子电池储能技术从实验室迈向规模化应用的关键一步,更为新能源消纳和绿色电力高效利用开辟了全新路径。

储能新选择:钠离子电池缘何“出圈”

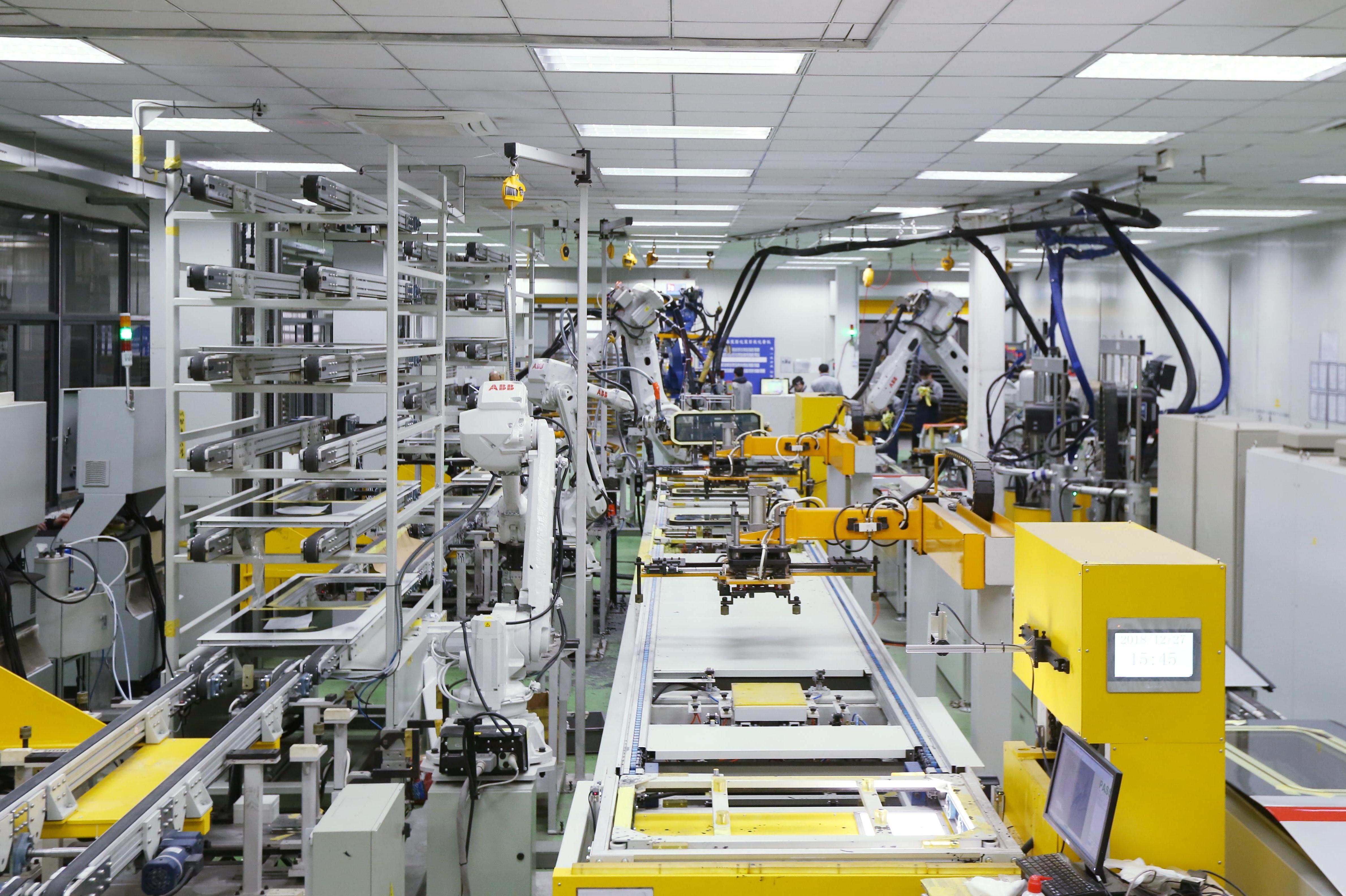

伏林钠离子电池储能电站里,电池舱、储能变流舱、升压舱等组成的白绿格子方阵格外显眼。电站主控楼里,技术人员通过电子大屏可实时监控储能电站运行情况,电池总容量、电池健康度、充放电的性能指标等实时参数清晰可见。

据介绍,伏林钠离子电池储能电站区别于常规电化学储能电站,核心在于采用了由南方电网广西电网公司、中国科学院物理研究所、南方电网储能股份有限公司、中科海钠科技有限责任公司等组成的项目团队联合自主研发的大容量钠离子电池储能技术。

专家们认为,尽管钠离子电池与锂离子电池均为上世纪70年代被发现的可充电电池,但通过应用新的储能变流温控技术与安全防控技术,钠离子电池储能系统能量转换效率、安全性等多项关键指标,均优于同类锂离子电池储能系统。

首先,钠离子电池的原材料资源丰富、分布广泛,成本低廉且供应自主可控,减少了对特定矿产资源的依赖,有助于提升供应链稳定性。

其次,兼具高性能、高安全、长寿命等特点的综合性能优势,也使得钠离子电池在宽温区工作能力上表现突出。中国科学院物理研究所研究员胡勇胜表示,钠电的天然特性使其在特定场景中更具优势。钠离子电池在-20℃环境下容量保持率超过90%,高温下不易热失控。

此外,钠离子电池的性能、原理与锂离子电池类似,使用上可通用互换;制造环节能与锂离子电池共线生产,降低产业转换成本。南方电网广西电网公司电力科学研究院专家唐彬介绍,二期工程采用的240安时钠离子储能电池,容量比一期工程提升14%,系统成本降低近20%,进一步缩小了与成熟储能技术的经济差距。

目前,对于钠离子电池技术,行业研发重点集中在新型正负极材料、电解质及界面材料等领域,目标是突破现有性能瓶颈,实现长寿命、宽温域、高能量密度的综合性能提升。

业内人士认为,随着关键技术的持续突破,钠离子电池储能有望成为成本最低的电化学储能技术,发展前景可期。

可推广、可小型化:钠电储能未来可期

从一期的10兆瓦时至二期的50兆瓦时,伏林钠离子电池储能电站投产规模的这一扩展意味着什么?

“如果说一期工程完成了钠离子电池大容量储能‘从0到1’的技术验证,那么二期就是‘从1到N’规模化应用的关键跨越。”南方电网广西电网公司创新部副总经理黄家丰表示,伏林电站二期扩容并非简单的容量叠加,而是通过技术升级、场景适配与效益提升,实现从技术验证向系统优化的深度跃升,为钠离子电池技术在大规模储能领域的标准化推广筑牢根基。

另一方面,政策支持也为钠电推广注入强劲动力。国家发展改革委、国家能源局印发的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出,到2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上,且多元技术逐步成熟,锂离子电池储能实现规模化应用,压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能等进一步商业化发展。

专家们认为,随着产业链逐步成熟、标准体系不断完善,钠离子储能将在用户侧储能、通信基站、应急电源等中小型场景中迎来广阔应用空间。

截至目前,南方电网广西电网公司已经在南宁宾阳、桂林全州、玉林北流等地建成4个分布式钠离子电池储能示范工程,下一步还将进一步扩大试点规模。

在伏林钠离子电池储能电站监控中心,周边20余个光伏电站的发电曲线与储能系统实时联动,形成“光储协同”的绿色调度体系。随着钠离子电池等多元储能技术不断成熟,一个更安全、高效、灵活的绿色电力消纳体系正在加速构建。

网友评论

网友评论