科技日报记者 赵汉斌

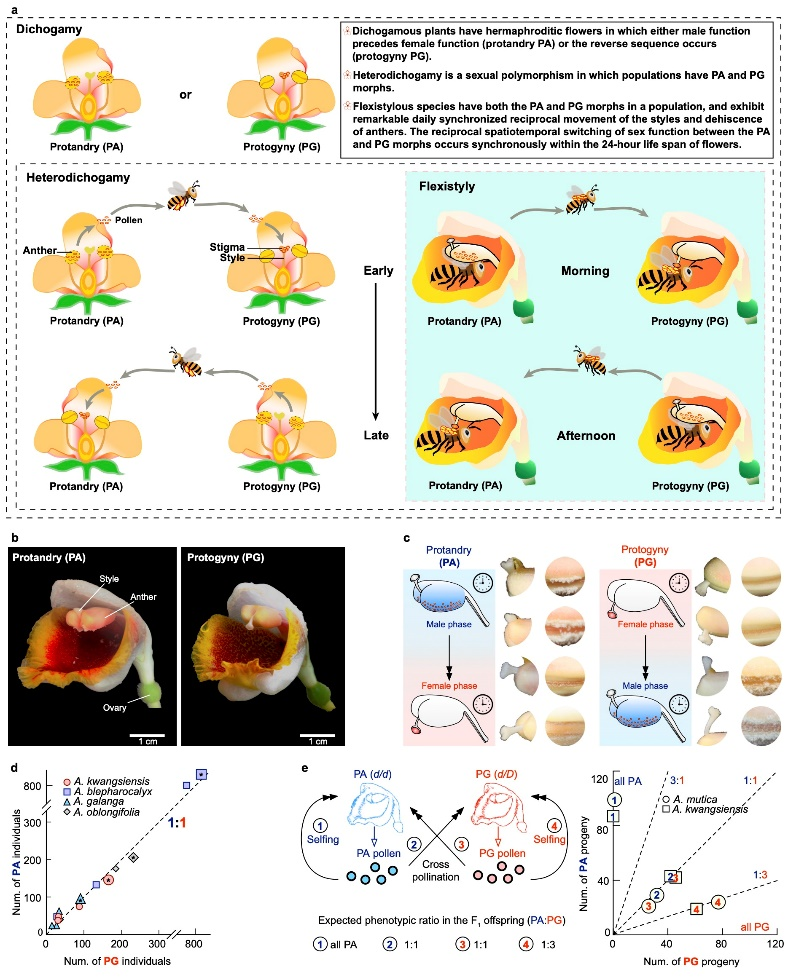

在有花植物中,雌雄异熟是指同一朵花的雌蕊与雄蕊在不同时间成熟,这一机制能有效避免自交、促进异交,从而维持种群的遗传多样性。但究竟是哪一个遗传“开关”控制了这种异型雌雄异熟?其分子作用机制为何?此前,在科学界,还一直是个谜。

近期,由云南农业大学、云南大学等多家单位联合完成的一项研究,首次鉴定出控制植物“花柱卷曲性”的关键基因,阐明了有花植物避免自交、促进异交的分子调控机制。这一发现为理解植物性系统演化提供了新视角,也为作物育种改良提供了潜在靶点。10月7日,国际权威期刊《自然·植物》在线发表一项重要研究成果。

从“花柱运动”现象到基因定位

众所周知,植物“雌雄异熟”,主要是避免自花授粉。自达尔文时代起,这一现象就备受关注,但其分子调控机制长期未明,成为百年谜题。其关键障碍在于多数物种的雌雄异熟类型是固定的,要么雌先熟,要么雄先熟,缺乏可用于遗传学解析的分离材料。

此前,已故植物生态学家李庆军团队发现,姜科山姜属植物的“花柱卷曲性”是理想研究模型——其种群中存在两种花型:花柱向上卷曲的雌蕊先熟型和花柱向下卷曲雄蕊先熟型,二者以1:1比例共存,且每日同步进行方向相反的节律性运动,精准实现异花授粉。

随后,由云南大学、云南农业大学、中国科学院西双版纳热带植物园、加拿大多伦多大学、美国史密斯研究所国家自然历史博物馆、普洱学院等多家单位组成研究团队,历经近十年攻关,首先通过对多个山姜属物种的自然种群调查与人工授粉实验,证实“花柱卷曲性”遵循经典孟德尔遗传规律,即由单一基因位点控制:雌先熟为显性杂合基因型,雄先熟为隐性纯合基因型。利用基因组测序与关联分析,团队最终将控制基因定位在8号染色体末端的“雌雄异熟决定区”,并发现该区域存在显著结构差异——雌先熟花型中插入了一段包含完整转座子的大片段DNA,而雄先熟花型则存在对应缺失。

进一步分析显示,两种花型在该区域存在显著的基因组结构差异,“雌雄异熟决定区”呈半合子结构。与雄先熟相比,雌先熟在“雌雄异熟决定区”区域多出一段包含完整LTR转座子的大片段插入,而雄先熟在相应位置表现为缺失。

调控雌雄器官节律有“分子开关”

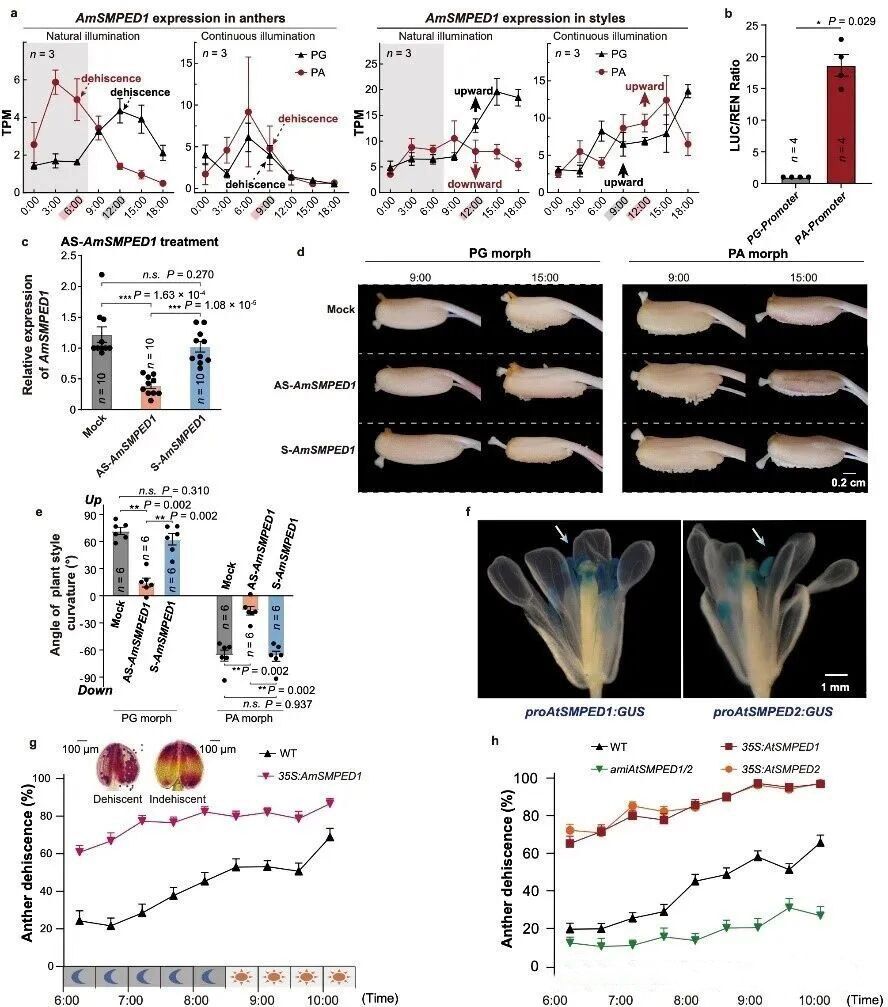

研究团队通过分析马来良姜雌雄器官在一天中不同时间点的基因表达节律,他们发现,只有一个此前未报道的新基因,正是关键的“开关”,它所表达的节律,与花柱的每日运动和花药的开裂时间高度同步,被其命名为SMPED1。

在功能验证方面,通过瞬时抑制实验,研究团队发现下调该基因表达后,花柱的节律性运动完全停止;从模式植物验证方面,研究人员将该基因导入拟南芥,它可使花药提前数小时开裂,从而证明其直接调控雄蕊的成熟时间。

进一步研究揭示,SMPED1基因在所有有花植物中高度保守,原本可能仅参与花药开裂调控。而山姜属植物中,转座子插入导致的基因表达模式改变,使其演化出同时控制雌蕊运动和雄蕊成熟的“多效性功能”,形成了独特的“花柱卷曲性”。

“这一新的研究,首次阐明了雌雄异熟现象的分子机制,证实转座子介导的基因组结构变异是推动植物生殖策略演化的关键动力。”论文第一作者、云南农业大学教授董扬介绍,这一成果不仅鉴定出关键新基因,阐明植物雌雄异熟的起源与维持机制及其顺式调控与演化背景,为理解被子植物雌雄异熟的起源与维持机制提供了新的见解;更为关键的是,新研究还揭示转座子在基因组结构变异和调控重塑中的关键作用,为作物育种提供新的理论依据与技术靶点。

(云南农业大学供图)

网友评论

网友评论