科技日报记者 洪敬谱

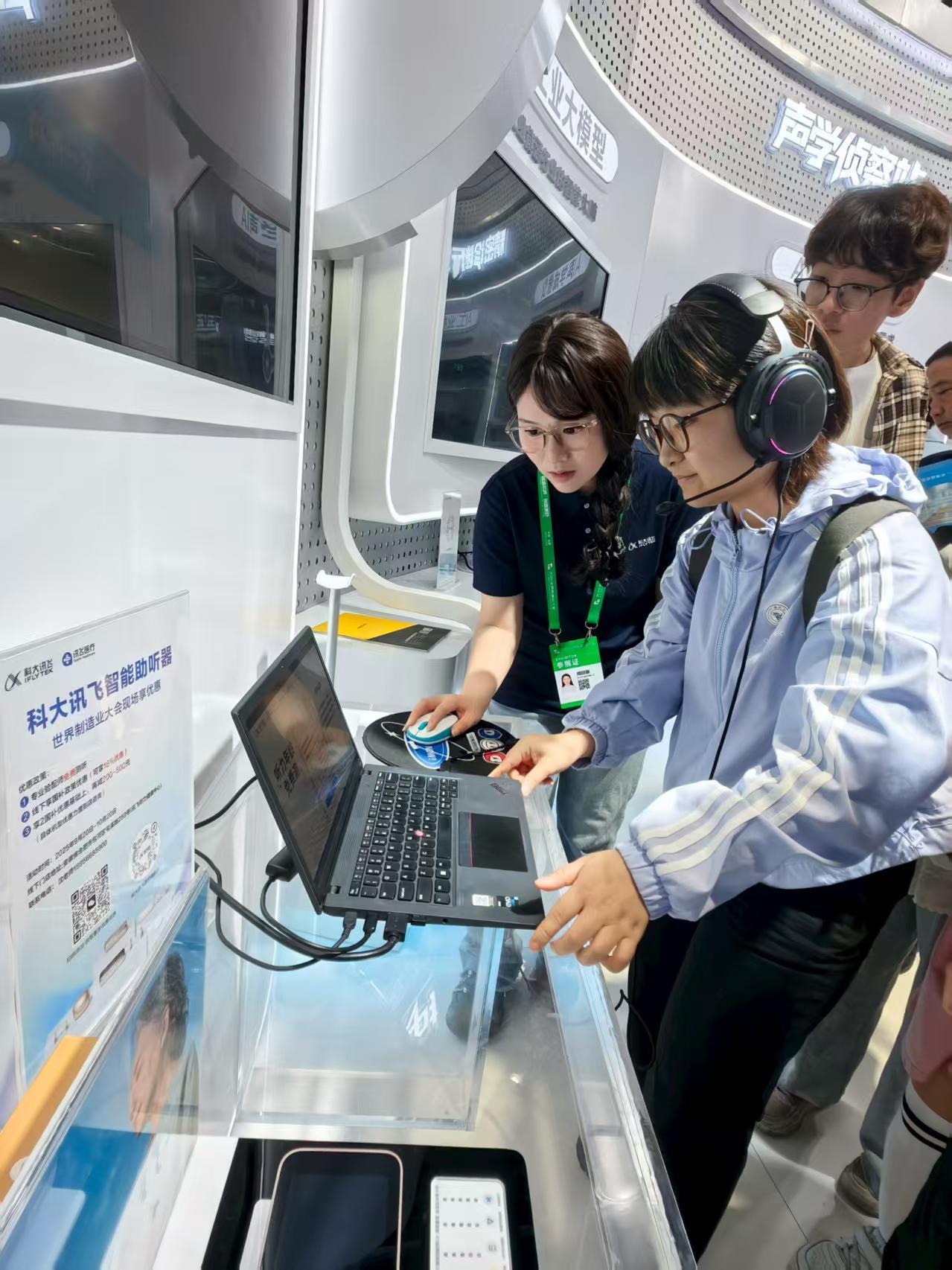

近日,在安徽合肥滨湖国际会展中心举办的2025世界制造业大会上,54家合肥高新区企业的硬核科技产品一字排开,不仅是区域产业实力的集中亮相,更勾勒出合肥高新区创新链与产业链深度融合的生动图景。

近年来,合肥高新区围绕创新链布局产业链、围绕产业链部署创新链,在量子科技、人工智能、空天信息等战略性新兴领域实现从跟跑到并跑、领跑的跨越。曾经隔“墙”相望的实验室成果与产业需求,如今在这片科创沃土上“相见”甚欢。

围绕创新链筑强产业链

在双链融合的棋局中,“先手棋”往往决定最终格局。

合肥高新区始终紧盯科技革命和产业变革新趋势,以前瞻视野抢占未来产业发展制高点。

在量子科技领域,合肥高新区长期布局量子产业。以国盾量子为起点,国仪量子、本源量子、中电信量子等企业在合肥高新区陆续起航。

如今,区域内量子产业企业近80家。其中本源量子研制的第三代自主超导量子计算机“本源悟空”自2024年上线运行以来,已为全球163个国家和地区用户完成超69万个量子计算任务,全球访问量突破3000万次,刷新中国自主量子算力服务规模纪录;国盾量子主导建成了全国最大、覆盖最广、应用最多的量子保密通信网络——“合肥量子城域网”,将保密通信从城域、城际扩展到天地之间;国仪量子研制的量子科仪谷,在技术源头、技术溢出和成果转化、产业扩增等环节加快形成量子信息产业创新链,提升我国量子精密测量与高端科学仪器的产业发展水平。

从“量子科研高地”到“全球量子产业集群”,创新链的前端突破正持续带动产业链的全球竞争力跃升。

空天信息产业布局同样彰显“前瞻力”。依托中电科38所、深空探测实验室等科研院所的技术积淀,合肥高新区瞄准“卫星制造—发射运营—数据应用”三大赛道,吸引星图测控、海天丝路、国电高科等140家企业落地,形成全国少有的完整卫星产业链条,并获评“商业航天最受欢迎落地园区”。其中,星图测控研发的卫星姿控系统,市场占有率稳居国内民营企业前列,2025年初更成为北交所“商业航天第一股”,用资本认可印证产业链的成熟度。

2025年世界制造业大会上,合肥高新区分别与自变量机器人、国际先进技术应用推进中心(合肥)、中航(北京)科技产业服务有限公司及睿合科技有限公司签署三项战略合作协议,标志着合肥高新区在具身智能机器人、低空经济和新型显示三大前沿领域补链强链,让创新链的“未来蓝图”持续转化为产业链的“增长版图”。

从量子到空天信息,从实验室到产业园,合肥高新区的前瞻布局,本质是让创新链牵着产业链走——先突破核心技术的“卡脖子”环节,再围绕技术优势构建产业生态,最终实现“创新领先”与“产业领跑”的双向“奔赴”。

围绕产业链部署创新链

如果说前瞻布局是“筑根基”,那么精准耦合就是“通脉络”。

合肥高新区深知,双链融合不能“单向发力”,需以产业链的实际需求为导向,反向部署创新链,让技术研发始终“瞄准产业痛点”,让成果转化不再“隔靴搔痒”。

深空探测实验室的“产研联动”,堪称精准耦合的典范。作为国家航天局、安徽省政府、中国科技大学三方共建的“国家队”平台,实验室自落户以来,紧扣空天产业链需求,研发通导技术试验卫星天都一号、天都二号并成功发射,为区域内卫星制造企业提供关键技术支撑。

2024年底,深空探测实验室合肥总部科研办公区在合肥高新区空天信息产业园启用,进一步拉近“科研端”与“产业端”的距离,让卫星姿态控制、深空通信等技术可随时对接区域内的企业生产需求。

“以前企业找技术要‘跨城跑’,现在实验室就在产业园里,技术难题当天就能对接,研发周期大大缩短。”位于合肥高新区的一家空天信息企业负责人说。

为打通成果转化的“最后一公里”,合肥高新区构建起“研发机构+企业培育+场景落地”的全链条体系。

在研发端,2024年新落地北京理工安徽空天信息研究院、长三角产业链供应链安全保障(合肥)研究院等机构,全区新型研发机构达22家,占合肥市总量的40%,成为产业链的“技术供给站”。

在企业端,合肥高新区实施“新质企业”高成长培育工程,培育新质企业1600余家、高新技术企业3400余家,数量均居全市前列,让创新成果有了“产业化载体”。

在场景端,2025年初,合肥高新区发布首批创新应用场景清单,以“场景牵引供需联动”为主题,释放15项场景机会,推介20项场景能力。这一举措旨在推动科技创新与产业需求深度融合,加速技术成果转化与市场验证。

从“按需研发”到“场景验证”,合肥高新区的精准耦合,核心是让产业链引导创新链走——以产业需求定义研发方向,以企业主体承接创新成果,最终实现“技术有用”与“产业有益”的精准匹配。

双链融合彼此成就

双链融合的长效发展,离不开“土壤、养分、阳光”的协同滋养。

合肥高新区以“创新链为引领、产业链为基础、资金链为血脉、人才链为支撑”,推动“四链”深度融合,为双链融合打造可持续的“生态圈”。

金融活水的“精准滴灌”,让创新企业“活下去、长得大”。

近年来,合肥高新区构建“基金丛林”结出“产业硕果”,吸引了大量投资基金落地。目前,区内聚集投资基金230只,基金规模达2700亿元。其中,合肥高新创业投资管理合伙企业累计投资项目近400个,覆盖量子科技、生物医药等领域。

而合肥高新区出台的20项科创金融改革政策,为1900家科创企业发放贷款超50亿元,“星火贷”“科大校友创业贷”等产品解决中小企业“融资难”问题。

2024年底,讯飞医疗在香港上市,成为安徽省首家分拆至港上市的企业;2025年初,星图测控登陆北交所,成为当年A股“开门红”企业——两家企业的上市之路,正是金融链支撑产业链、创新链的生动写照。

截至目前,合肥高新区已培育境内外上市公司30余家,形成“科技研发—产业成长—资本上市”的良性循环。

制度创新的“红利释放”,为双链融合“破障碍、拓空间”。依托“国家自主创新示范区+自贸试验区”“双自联动”优势,合肥高新区完成全省首个智能无人车公开道路测试,落地全国首个智能无人车商超配送业务模式,为自动驾驶技术提供“真实场景”;另外,合肥高新区推进职务科技成果赋权改革,促成30余项高校成果落地,让科研人员“敢创新、愿转化”。

从“中国声谷”的智能语音交互,到“量子大道”的自主创新;从空天信息的卫星组网,到集成电路的补链强链,合肥高新区正以“前瞻布局、精准耦合、生态赋能”为三大“成功密钥”,解锁双链融合的深层逻辑。

如今,合肥高新区的企业家带着市场命题走进高校实验室,研发人员携着专利技术踏入产业园区。在这里,创新链与产业链不再是“平行线”,而是彼此成就的“同心圆”。

当世界制造业大会的展台持续绽放“高新智造”的光芒,当量子计算机、商业卫星等产品不断刷新“中国高度”,合肥高新区的双链融合实践,既为区域高质量发展注入新的活力,更为全国高新区破解“科技与经济两张皮”难题提供鲜活样本。

网友评论

网友评论