享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日12时00分在北京逝世,享年103岁。

1922年10月1日,杨振宁出生在合肥西大街(现长江中路)四古巷内的杨宅,在这里度过了六年时光,后因其父赴厦门大学、清华大学任教而举家迁徙。1937年七七事变爆发,杨振宁随母从清华园返回合肥居住半年,就读于庐州中学。1938年3月,合肥沦陷在即,杨家辗转迁往昆明,从此远离故土。1970年,中国科学技术大学迁入合肥,也与情系故乡的杨振宁结下了不解之缘。

“我能够为科大做些工作”

1978年,改革开放刚刚起步,8月10日,杨振宁返回阔别多年的故乡,欣然访问中国科大。他一边参观中国科大的校园和实验室,一边针对学校的教学、科研以及远景规划向陪同的校领导、教授提出许多建设性见解。

当时中国科大的领导提出,准备聘请一些国外的学者担任学校的名誉教授。杨振宁说:“当名誉教授没有什么不方便,但要真正起作用,做些实实在在的事情,不能只挂名,虚的东西还是少点好。我能够为科大做些工作,可以和学校需要的学者联系。”

他还表示:“我每年招收1至2名研究生,如果有中国去的,我很愿意招收。此外,我也考虑回国带研究生、授课,短期、长期或永久的都行。”

当听说中国科大首创少年班时,杨振宁非常高兴。他以物理学大师费曼为例,提出不要给少年班的学生太多束缚,他能吸收什么就让他吸收什么,应支持他们向擅长的方向发展,不要照搬一个模子。

在谈到教学工作时,他提出高校间不能缺乏交流,应多办学术讨论会。科研中要实行考核淘汰制度,在科研选题时重要的不是看有哪个重要问题没有解决,而是看今后三年内这个课题能否有所发展。

杨振宁的意见,对改革开放后刚刚起步的中国科大来说,无疑是一缕绚丽的阳光。访问中,他还将一台HP-25型袖珍计算机赠送给学校。

同年12月29日,中国科学院、外交部联合发文上报国务院,聘请杨振宁为中国科大兼任研究教授(后称名誉教授),该报告于1979年1月15日获批。

此后,他一有机会就回到合肥,对中国科大教学科研工作提出建议和学生互动交流,并努力筹集赴美讲学基金,资助中国科大教师赴美进修,为学生争取赴美留学机会。

“中国科技大学办得不错,有创新精神,很有希望”

1981年7月8日至9日,杨振宁再次到中国科大访问、讲学,面向全校师生作了《当今世界对科学技术的看法》的报告。

他先后参观了近代物理系实验室、筹建中的同步辐射实验室等,并与师生们进行了座谈。他还对物理教研室教师的理论研究工作表示赞赏,把相应的成果论文推荐到知名学术期刊上发表。他中肯地说:“希望科大每年都能出一项这样的工作成果,这样在科研上就能站住脚了。”

杨振宁对陪同的校领导评价:“这些师生的科研工作都做的很好,水平很高,校方很满意。我们竭诚欢迎中国科大即将访美的代表团访问石溪分校。”

在面对少年班的“神童”时,他对学生们说:“你们要多读些科普读物来拓宽知识面,选择所学专业的时候,要综合考虑自己的兴趣、才能和今后科学的发展方向,建议你们选择遍地黄金的新学科……”

1983年12月,杨振宁向邓小平建议:“国外认为,搞软件15至18岁较有利。”由此,科大少年班设立了计算机软件专业。

20世纪70年代末,中国科大在国内率先提出建设电子同步辐射加速器。

1981年7月的来校访问中,杨振宁表示,会鼎力支持同步辐射实验室的建设工作。他说,在海外听说中国科大要搞同步辐射加速器,后又听说要下马。结果到这里一看,发现你们已经做了很多很重要的工作。我对搞同步辐射实验室非常赞成,因为它很有用,很重要,对科学研究和推动工业的发展,潜力巨大。

“过去以为安徽工业落后,现在看到很多你们使用的研制部件,是在安徽加工的,证明安徽的工业技术也取得了一定进步。我很希望加速器能尽快建成。”他说,安徽这个地方对将来科学的发展是很重要的。你们在竞争中有什么有利或不利的条件,要提出来,到北京我把情况如实反映给有关领导。

7月12日,杨振宁被时任国务院副总理方毅接见时,再次表达了他对中国科大同步辐射装置建设的支持。

1982年2月,著名物理学家、诺贝尔奖获得者丁肇中到中国科大讲学、访问。丁肇中对接待人员说:“杨振宁、李政道教授均先后到过中国科技大学。回美国后都对我说中国科技大学办得不错,有创新精神,很有希望。”

风范已远映后人

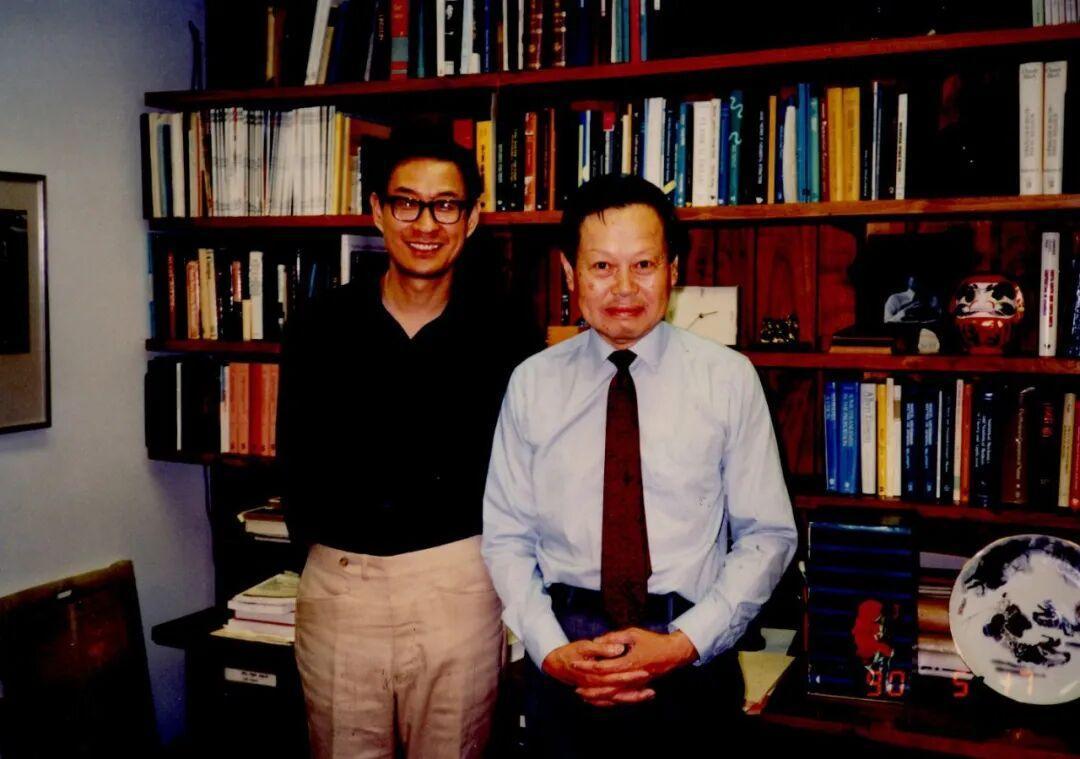

1992年,杨振宁再次应邀来合肥访问和讲学。当时杨振宁年已七十。6月17日,中国科大隆重举行“庆祝当代杰出物理学家杨振宁教授七十华诞”典礼,近千名师生和各界人士参加。

祝寿典礼上,杨振宁意气风发,借助30多张幻灯片,向大家展示了他70年的人生画卷——曲折的求学经历、对科学追求的精神和赤诚的爱国情怀。他的父母当时已经过世,当展示到与父母团聚的画面时,他的眼泪夺眶而出,情不自禁地用手捂住脸,动情万分地说:“我永远怀念我的父母和养育我的故土。”现场的很多听众也不禁被感染。

随后,他为学校题词:“六月中旬,再次来到(中国)科技大学,各方面进步很大。谨祝成为世界一流学府!”

1994年1月11日,中国科大理学院隆重成立,聘请杨振宁为名誉院长,杨振宁教授夫妇特意回国出席成立典礼。

当日,杨振宁半身铜像在中国科大东区第二教学楼前揭幕。时任中国科大校长汤洪高在致辞中说:“杨振宁教授对我们的民族、我们的国家以及我们悠久的历史文化传统是一往情深的。我们在杨先生故乡的土地上为他立像,是对他在科学上的不朽建树的永恒纪念,也是对他无尽的中国情怀的永恒纪念。”

进入21世纪,杨振宁教授已步入杖朝之年。可他仍继续对合肥、对中国科大一往情深,并给予关心和指导。作为求是科技基金会顾问,2000年、2001年、2015年、2018年,他先后4次专程来中国科大出席求是研究生奖学金颁奖典礼,并为获奖同学作题为《20世纪理论物理学的三个主旋律》的学术报告,心系家乡学子和科研发展。

2018年9月,求是奖颁奖典礼再次选择在中国科大举行,也是以科学界年度盛会的形式,庆祝中国科大建校60周年。杨振宁精神矍铄,以96岁高龄再次步入会场,为获奖者颁奖,典礼现场响起了雷鸣般的掌声。

2023年7月,国际数学与物理交叉科学研究中心揭牌仪式在中国科学技术大学举行,杨振宁担任名誉主任。该研究中心专门从事国际合作交流与基础科学研究,聚焦数学、物理、信息等领域,开展原创性基础理论研究,满足国家加强基础研究能力的战略需求。

“骄杨翠松影无边,风范已远映后人。宇宙人间情万缕,犹见殷殷一片心。”一个多世纪的沧海桑田,杨振宁这位科学巨匠内心爱国、爱乡的情怀更加醇厚和悠长。

(素材资料来源于中国科学技术大学东区档案馆、墨子沙龙、中国科大新闻网,科技日报记者吴长锋整理)

网友评论

网友评论