科技日报记者 张佳欣

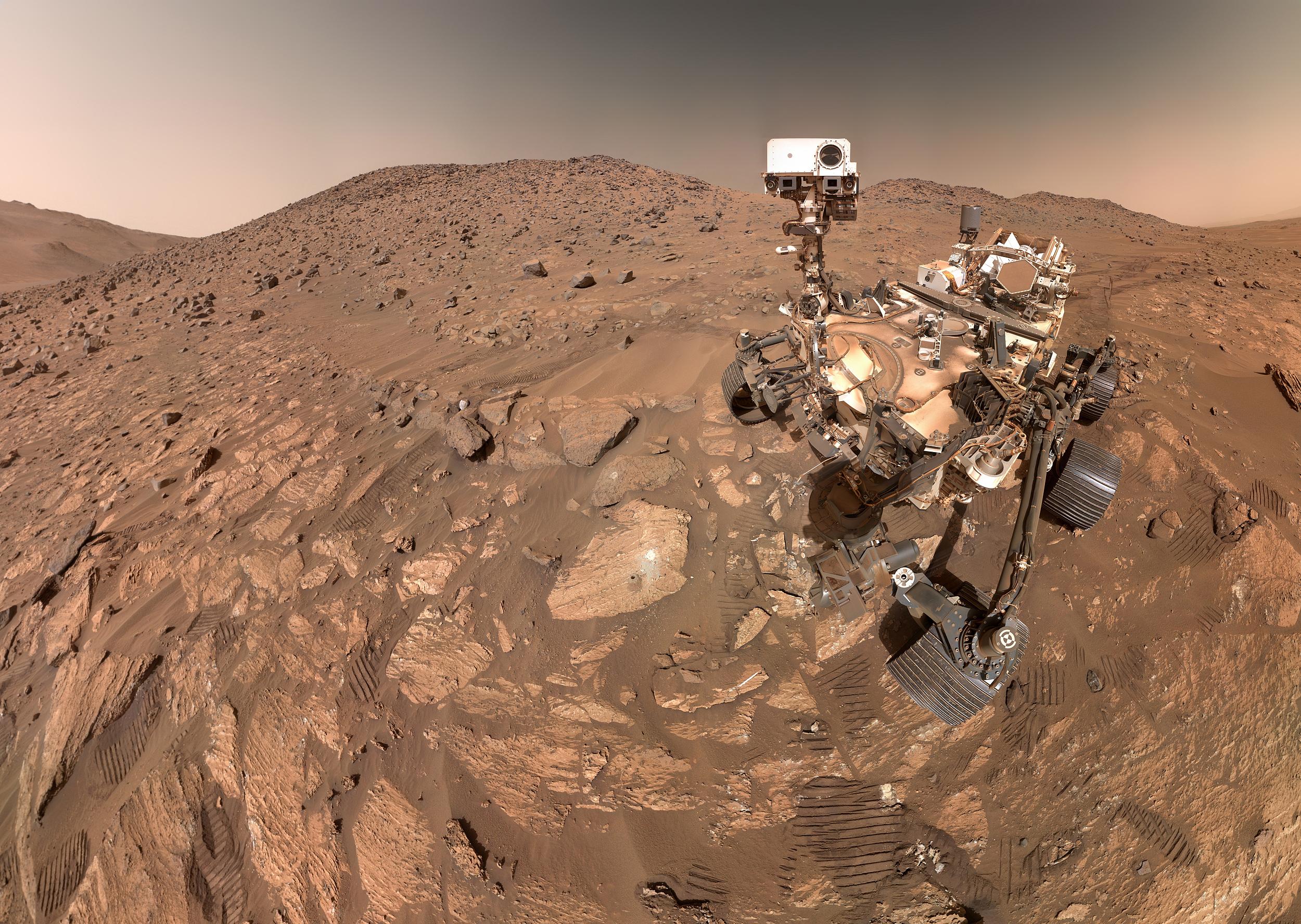

火星上是否曾存在生命?美国国家航空航天局(NASA)“毅力号”火星车的最新发现,让这个问题再次成为焦点。去年7月,“毅力号”在火星杰泽罗陨石坑西侧的内雷特瓦峡谷中,发现了一处被称为“光明天使”的岩层,并采集了绰号为“切亚瓦瀑布”的独特岩石样本。在日前发表于《自然》的论文中,科学家首次提出,这些岩石可能记录了35亿年前火星微生物的活动痕迹。“这是我们迄今距离‘在火星上发现生命’最近的一次。”论文第一作者、美国纽约州立大学石溪分校地质学家乔尔·胡罗维茨在新闻发布会上说。

这并非科学家首次声称发现火星上可能存在生命的迹象。这颗红色星球的秘密,始终牵引着人类的想象。对火星的一次次探索之旅,或许将刷新人类对宇宙生命奥秘的认识。

“潜在生命信号”有待确认

“毅力号”着陆的杰泽罗陨石坑在30多亿年前曾是一个具备潜在宜居条件的河流—湖泊系统,河流汇入此地形成广阔的三角洲。经过3年半、约29公里的探测行程,探测器最终在内雷特瓦峡谷的“光明天使”岩层锁定了目标。

据美国《国家地理》杂志报道,内雷特瓦峡谷曾经是一条河谷。随着时间推移,水从那里消失,留下如今“毅力号”分析的泥岩。“光明天使”岩层中的岩石可能是在火星表面仍有水流动的时期,于湖泊或河流底部沉积而成。

在“光明天使”岩层中,“毅力号”发现了嵌在红色泥岩中的绿色小点,科学家称之为“罂粟籽”。这些小点中含有一种富磷铁矿物,即蓝铁矿。

“切亚瓦瀑布”岩石中含有被称为“豹纹斑点”的微小环状结构。结果显示,这些“斑点”的外缘由深色含磷铁矿物构成,内层则由一种名为磁黄铁矿的含硫铁矿物组成。

在氧化还原反应中,有机物会向泥岩中的铁转移电子,从而生成蓝铁矿和磁黄铁矿。在地球上,微生物正是通过类似的化学反应获取能量:它们分解有机物,将电子转移给矿物,释放能量,并在过程中留下特定矿物作为副产物。这类似于人类通过进食获取能量,并在体内留下代谢产物。

论文第二作者、美国得克萨斯农工大学地质学家迈克尔·泰斯表示,如果这些矿物是在类似条件下形成的,它们就可能是古老微生物代谢活动留下的痕迹,为火星曾经存在生命提供了线索。

不过,该研究团队并未将这些“罂粟籽”和“豹纹斑点”称为“生命迹象”,而是更倾向于使用更为谨慎的“潜在生命信号”这一标签。

中国科学院南京地质古生物研究所研究员殷宗军在接受科技日报记者采访时说,生命信号直接的排他性证据包括生物活体、实体化石、遗迹化石、生物分子标志物等,间接的非排他性证据包括与生命活动有关的有机质、生物矿物、新陈代谢导致的元素富集或者同位素分馏信号等。目前,不排除还有一些能产生该种矿物组合的非生命过程曾经在采样环境中发生过。

国际航天专家雨广告诉记者,当前,NASA科学家发现的样本属于间接性证据,尽管他们在样本中发现有机碳与含铁化合物共生,这可能与生命活动有关,但并不能直接证明火星存在生命。

德国马克斯·普朗克太阳系研究所物理学家克里斯蒂安·施罗德也认为,这是第一次在火星上观察到与生物成因相符的化学过程,但尚不能构成确凿证据。

火星样本返回是关键

要证明一种生命迹象确实存在,是一项艰巨的科学任务。这需要来自不同仪器的多重证据链相互印证,并对地质背景进行更为彻底的研究。只有经过充分的验证和辩论,才能得出突破性结论。“正所谓‘非凡的结论需要非凡的证据’。”殷宗军说。

首要问题是,非生物过程能否产生相同的结果?在没有生命的情况下,也可能发生相同的氧化还原反应并生成类似副产物,但前提是要有高温。理论上,火山喷发可能造成这种情况。但研究人员认为,这一地区当时的温度并不够高。

“如果将泥岩和有机物加热,确实可能形成这些矿物。”胡罗维茨说,“但我们目前使用的所有探测工具尚未发现表明这些岩石经历过那种高温的迹象。”

泰斯认为,如果是熔岩流造成“豹纹斑点”出现,它们只会出现在一个岩层中,而不是样本的多个层面。

科学家们认为,要确定这些“罂粟籽”和“豹纹斑点”是否确由古代微生物形成,必须将样本带回地球,用更先进的实验设备进行深入研究。

雨广说,火星样本返回是关键一步。他说:“由于火星、金星这样的大天体存在强烈地质构造运动,早期的很多痕迹会被抹去,因此很难找到生命存在的直接证据。而对于间接证据,只有将样本带回地球,利用更精密的实验室仪器分析,才能得到更确定的结论。”

胡罗维茨说,为排除其他解释,科学家还需在地球上寻找与古代火星类似的环境,比如湖底、河口或其他岩石长期浸泡在水中的区域,确认是否会在无生命参与的情况下发生类似反应。

多国掀起火星探索热潮

回顾人类对火星的探索史,“勇气号”火星车曾在古谢夫陨击坑发现古代温泉环境的证据,而“好奇号”火星车也在盖尔陨石坑的泥岩中探测到有机化合物。这些发现为火星可能存在生命提供了初步线索。

施罗德认为,此次“毅力号”发现的氧化还原反应特征,比以往的环境线索更接近生命活动的直接证据。这意味着,科学家不再只是看到“适合生命存在”的环境,而可能看到了“生命曾经改变环境”的化学印记。

在中国,火星探测的任务稳步推进。雨广介绍,我国“天问一号”与“祝融号”成功着陆的乌托邦平原,被认为是火星古海洋或湖泊的遗迹,是寻找生命痕迹的绝佳场所。目前,中国正在规划“天问三号”火星采样返回任务,核心目标是将火星样本带回地球,进一步分析其中潜在的生命特征。

欧洲空间局的“罗莎琳德·富兰克林号”也将加入火星探索序列,它计划于2028年发射。

“带回火星样本面临巨大的工程挑战。”雨广说,“我国在火星探测领域已达到国际先进水平,是仅有的两个实现火星着陆和巡视探测的国家之一。”

当前,人类正在从多个维度逼近“火星生命之谜”的真相。这条探索之路虽然漫长,但每一块被分析的岩石,每一次被规划的采样返回任务,都在为最终解答“我们在宇宙中是否独一无二”这一终极问题积累着关键证据。

网友评论

网友评论