科技日报记者 张晔

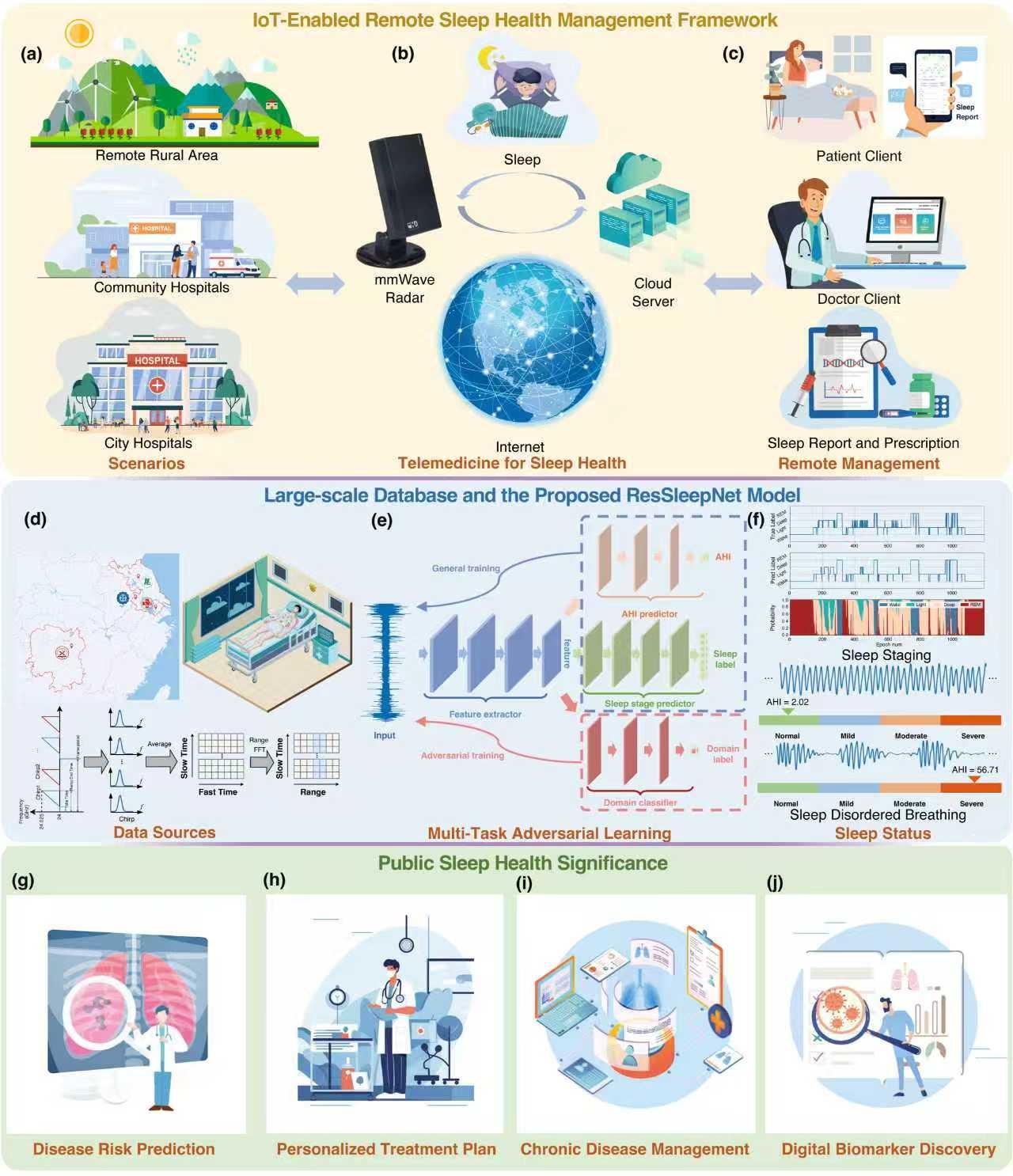

睡眠障碍正困扰全球数十亿人,而传统睡眠监测设备复杂昂贵、需接触人体,导致精准睡眠医疗服务难以普惠。近日,我国科研团队成功攻克无感睡眠监测世界难题,研发出基于毫米波雷达与大规模深度学习的非接触、高精度睡眠监测系统,相关论文在国际顶级期刊《自然·通讯》发表。

现有监测“金标准”多导睡眠监测(PSG)需在患者身体粘贴多个电极,程序烦琐,体验差;居家睡眠监测设备虽简化,但仍需佩戴传感器,舒适性和依从性低,难以大范围推广。

针对这一难题,南京理工大学洪弘教授团队联合多家临床医院及科研单位,创新性地提出“呼吸信号即睡眠”的研究思路。“呼吸是睡眠的‘镜子’。”洪弘解释说,“不同睡眠阶段中,自主神经调控会引发呼吸模式规律性变化,这为通过呼吸反推睡眠阶段提供了理论依据。”

团队构建了包含全球多种族人群、总时长超12.6万小时的超大规模睡眠数据库,并自主研发了深度学习模型“ResSleepNet”。该模型由洪弘教授指导,庄中旭博士、薛彪讲师、安强讲师等共同研发,能同时精准识别浅睡、深睡、快眼动等睡眠阶段,并准确估算睡眠呼吸暂停严重程度,内部验证准确率超82%,性能媲美专业医疗设备。

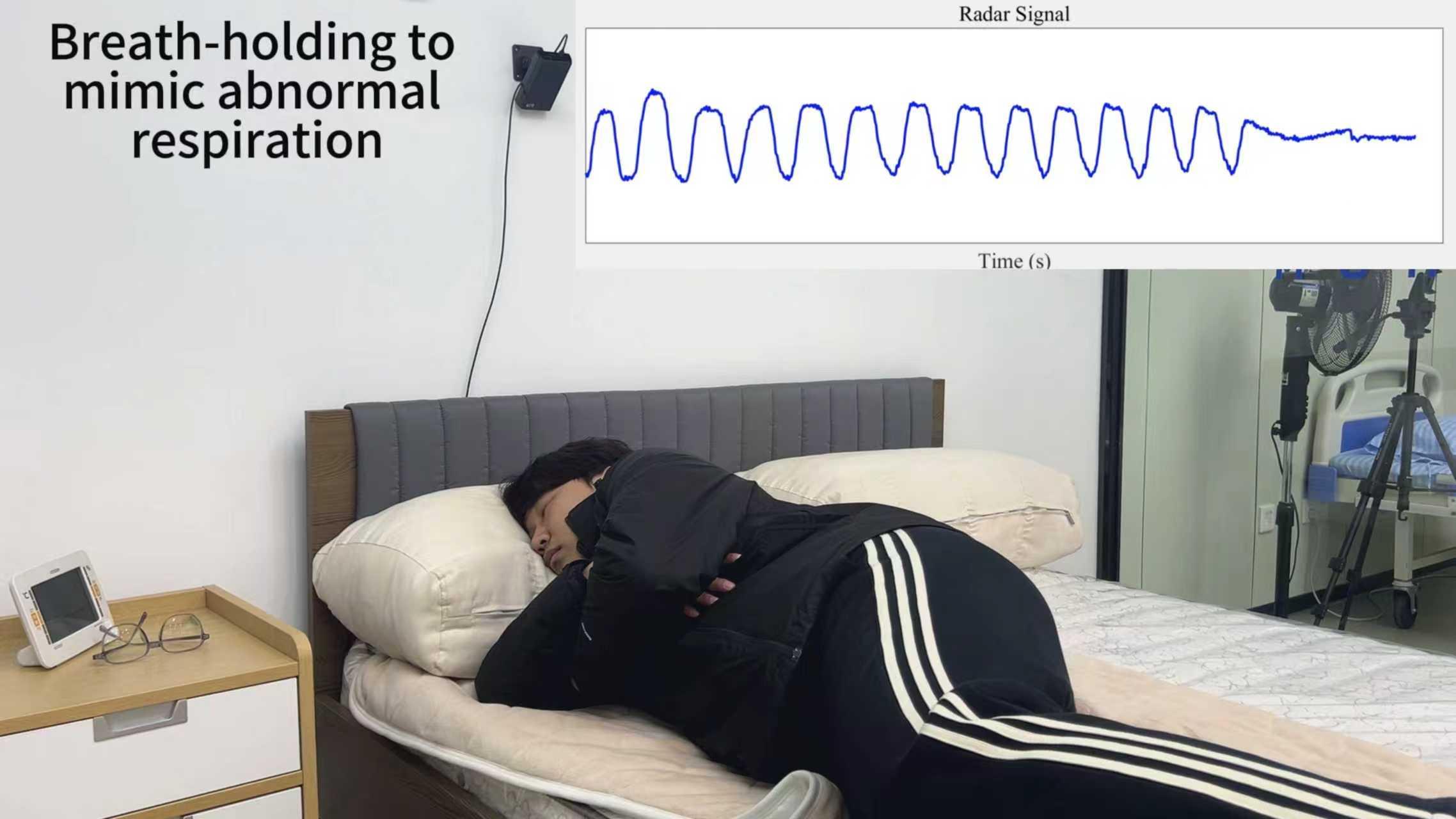

尤为关键的是,团队通过迁移学习技术,成功将模型适配于毫米波雷达信号,首次实现了“睡着即测得”的无感监测。患者只需在卧室放置一枚迷你雷达,设备便能透过被子实时捕捉胸腹呼吸微动,精准解析睡眠结构,全过程无需穿戴任何传感器。

论文共同第一作者、空军军医大学安强讲师表示,该技术对特殊岗位人员睡眠保障同样具有重要意义:“非接触监测为飞行员、航天员等高风险职业人群的睡眠质量评估与健康管理提供了实用可行的技术手段。”

据统计,我国仅有约2%的基层医疗机构能提供睡眠相关服务,专业设备和人员匮乏成为睡眠健康管理的突出短板。论文第一作者庄中旭博士表示,这项非接触、远程监测技术,结合人工智能和物联网,有望将高质量的睡眠健康服务延伸至社区、乡村和家庭,为实现睡眠疾病的早期干预和个性化管理提供了可靠工具。

目前,该技术已集成于远程睡眠健康管理平台,并在多家医院开展应用,并取得显著成效。团队正推进产学研合作,加速该技术的临床转化与应用推广,让更多民众享受便捷、精准的睡眠健康服务。

(受访者供图)

网友评论

网友评论