科技日报记者 李林旭 策划 冯卫东 房琳琳

可控核聚变,又称“人造太阳”,被誉为“终极能源”。

对太阳来说,核聚变是“小菜一碟”,但要想在地球上“种太阳”,却并非易事。它不仅需要极端高温、高压,还要持久、可控,每一项都是极限挑战。

虽历经坎坷,但随着技术不断突破,可控核聚变距离打破“再等50年”魔咒,似乎不再遥不可及。

站在这一赛道上的选手,有国际大科学计划、有国家队、有初创企业,背后还有各种资本。

群雄逐鹿!谁能点亮首个“人造太阳”?谁又能率先实现商业化?科技日报记者进行了深入采访。

各方“摩拳擦掌”

国际原子能机构(IAEA)的最新数据显示,全球共有174个聚变装置,其中美国、日本、俄罗斯、中国分别以52、28、14和13个装置位列前四。

“在聚变领域,有积累、有实力的国家都在争相布局。”中国科学院院士、凝聚态物理学家丁洪在接受记者采访时表示,中国当前处于第一梯队,而且后劲十足。

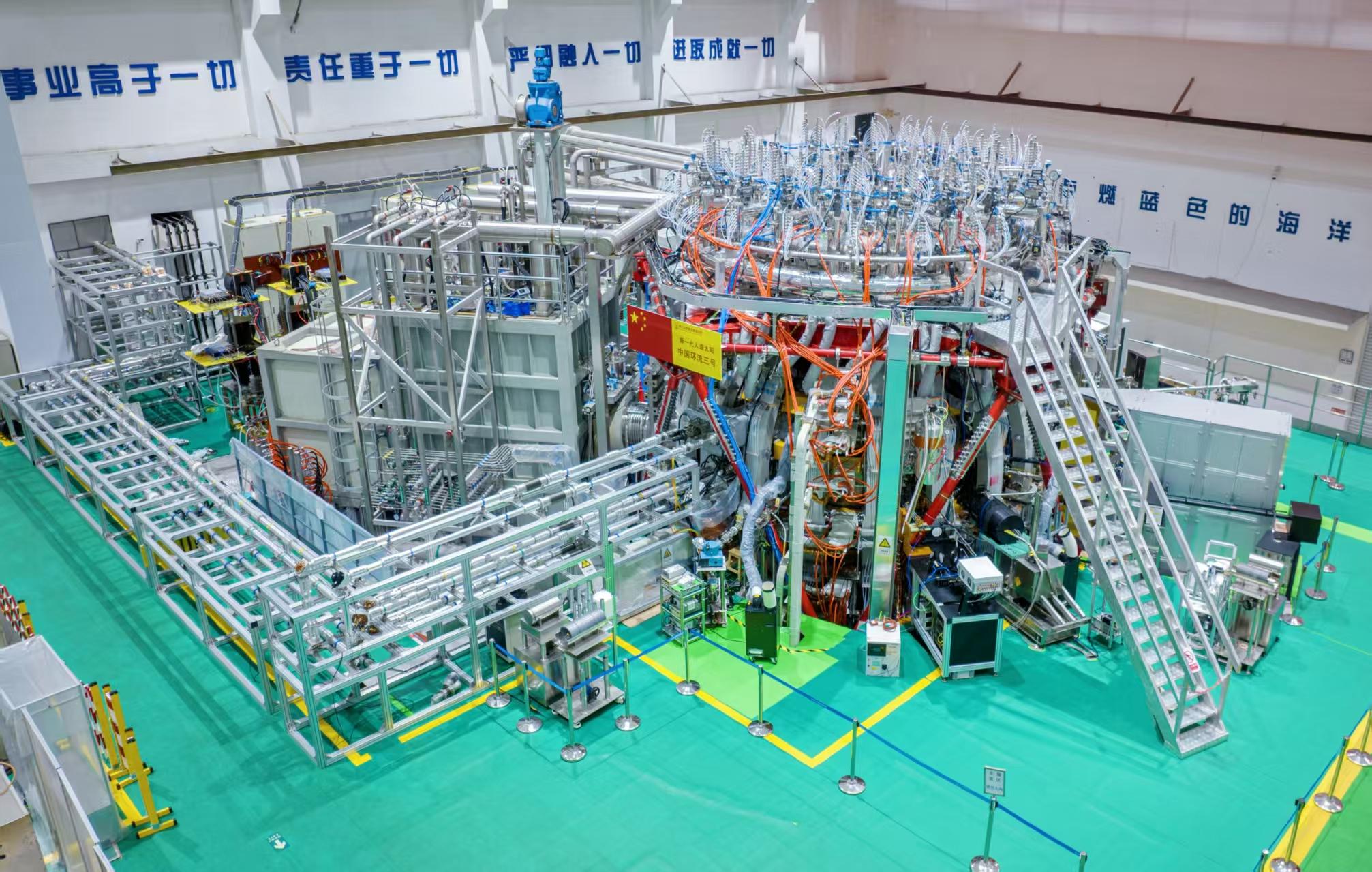

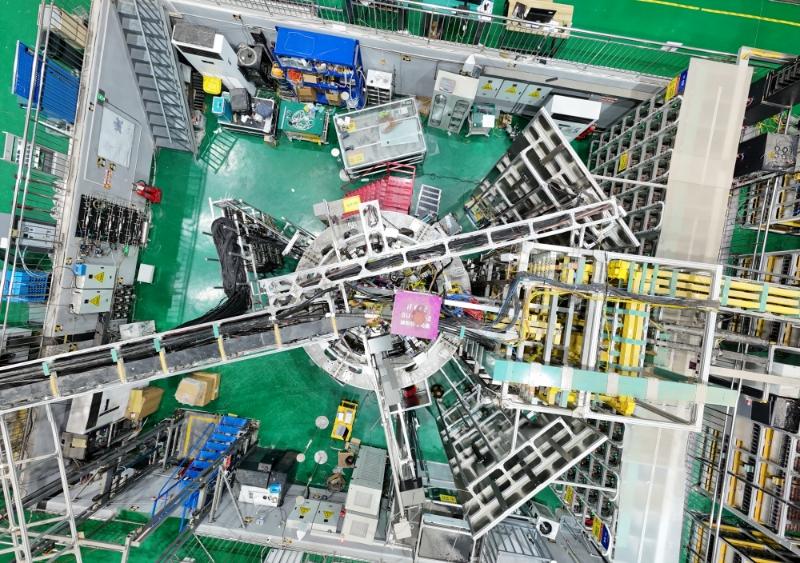

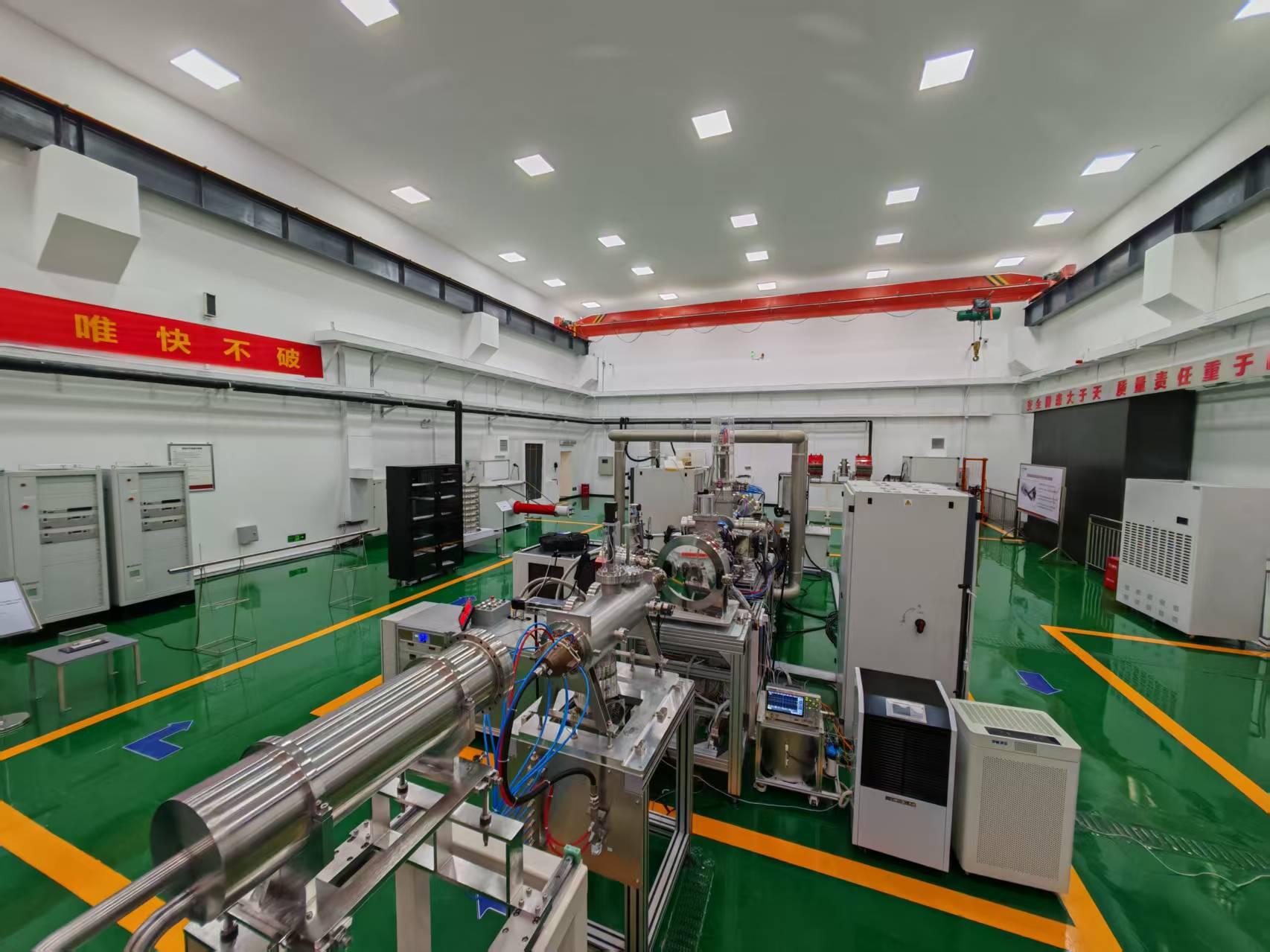

核聚变能已被纳入我国“十五五”规划建议的未来产业之一。今年以来,我国聚变行业重磅消息不断。“东方超环”创下“亿度千秒”纪录,“中国环流三号”向燃烧实验挺进,“国家队”中国聚变挂牌成立,以新奥集团、星环聚能为代表的民营企业不断壮大。

其他国家也在向聚变能商业化“冲刺”。美国10月16日发布聚变科技路线图,旨在以最快速度推动聚变能研发和商业化进程。日本上半年出台修订版聚变能创新战略,旨在2030年代率先实现聚变能示范发电。

“2040年代可能是聚变能实现商业化比较切实的目标。”日本国家聚变科学研究所教授柳长门告诉记者,他对聚变能商业化前景持乐观态度。不过,他也指出当前仍面临不少挑战,尤其是聚变堆包层、氚增殖、等离子体控制等问题。

一些商业公司的预期则更乐观。最为激进的是美国Helion公司,宣称要在2028年建成全球首座商用聚变电站。

美国聚变行业协会(FIA)的报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识。

中国商业聚变公司步伐加快。多位受访对象表示,若进展顺利,最快10年就能看见聚变能商业化曙光。

“在这一全球竞速中,我国具备国家长期战略支持、完整工业体系、强大工程实现能力等显著优势,但也必须保持战略清醒。”中国科学院院士、国际核能院院士吴宜灿告诉记者,目前聚变能商业化路径并不清晰,安全、可靠、经济将是决胜商业化的关键指标。

多种路线“竞跑”

在IAEA统计的174个装置中,托卡马克几乎占据半壁江山,达79个;仿星器/螺旋器次之,有31个;激光/惯性聚变装置位居第三,有15个;其他概念装置共49个。

“全球核聚变发展正呈现‘多路线’竞跑的鲜明特征。”吴宜灿表示,当前竞争格局已从托卡马克“一马当先”,演变成仿星器、场反位形、Z箍缩等多种路线“百花齐放”。

有意思的是,各种路线均有大批拥趸,且私下常挑对方“软肋”开玩笑。

“托卡马克只能以脉冲方式运行,每天都要停机多次。”仿星器支持者吐槽。

“仿星器建起来太复杂,性能还不如托卡马克。”托卡马克拥护者反驳。

“激光聚变是唯一实现靶增益大于1的方法。”激光聚变粉丝坚持。

“没错,但每周只能打几次靶而已。”磁约束聚变支持者“挑刺”。

这些调侃也从侧面反映出,可控核聚变各种路线竞争之激烈。

“当前,各种路线进展都很快,但也都存在一些问题亟待解决。”新奥能源研究院院长刘敏胜以磁约束球形环氢硼聚变路线举例,该路线商用优势是安全环保无中子、燃料储量丰富且成本低廉、发电效率高,但它技术挑战更大,需要比氘氚聚变更高温度反应条件。

“磁约束聚变和惯性聚变各有优势和痛点,结合双方优势的磁惯性聚变正成为聚变能商业化一个重要方向。”中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人孙玄介绍,场反位形就是其中一种关键等离子体约束构型,具有高功率密度、结构紧凑等优势,Helion、星能玄光等都在沿着这一路线探索。

通往聚变能商业化道路上,“快”的重要性不言而喻。

“通过快速迭代,把托卡马克做得更小、更简单,是聚变能商业化可行路径。”清华大学工程物理系副教授、星环聚能创始人谭熠表示,星环聚能走的是紧凑型重复重联可控聚变路线,可大幅缩小聚变堆尺寸,降低建设成本。

“如果按照传统巨型托卡马克路线,建成商业化首堆成本可能要上千亿元,这对任何初创企业来说,都是难以承受之重。”谭熠说,这也是商业聚变公司千方百计创新技术路线的动力所在。

投资“井喷”背后

资本嗅觉向来灵敏。“嗅”到聚变能巨大潜力的各方资本,正跑步进场。

“高风险、高投入,一旦成功就意味着超高回报。”在上海未来产业基金总经理魏凡杰看来,聚变已跻身有望商业化的新兴能源技术之列,各方资本入局将为聚变能商业化提供更多“弹药”,并将吸引更多顶尖人才进入聚变行业。

FIA报告显示,截至今年7月,全球商业聚变行业已吸引97亿美元投资,较2021年同期增长414%,投资者信心日益增长。

“这轮投资热潮背后驱动因素很多,主要包括高温超导等聚变相关技术不断突破、人工智能(AI)对更高能量密度能源需求飙升等。”中科创星创始合伙人米磊说,他们在聚变产业链已投8家企业,之所以看好这一赛道,是因为“可控核聚变或将引领新一轮科技革命,其科学原理清晰,工程问题可解,且需求迫切”。

“业内有一种说法是,AI尽头是算力,算力尽头是能源,能源尽头是聚变。”孙玄说,这也是为何众多AI“大佬”纷纷布局聚变赛道的底层逻辑。

尽管融资额创下新高,但FIA报告显示,仍有83%的受访公司表示,融资是接下来的主要挑战之一。

“作为初创企业,融资进度是影响我们项目推进的重要因素之一。”谭熠坦言,他们下一阶段目标是,在2030年前后实现净能量增益。如果资金充足,进度会更快。

“自2017年以来,我们在聚变赛道投入已超40亿元。”刘敏胜透露,他们下一代球形环实验装置“和龙-2”计划于2027年建成,预计投资额将达60亿元,“这么大投入,如果能得到有耐心的战略投资,那肯定更好”。

“我国聚变初创公司当前普遍存在融资难、融资慢、融资额度不够大等问题。”米磊分析,这是因为中国的风投在资金体量、投资期限及包容度等方面,与美国同行还有差距。

对此,魏凡杰建议,应进一步加大政策支持力度,拓宽聚变初创公司融资渠道,引导更多投资主体关注这一领域,特别是硬科技风险投资、主权财富基金、产业联合体等。

交叉孕育新机

虽然仍存在诸多不确定性,但随着前沿交叉学科不断发展,核聚变商业化正迎来新的可能。

“可控核聚变是典型的复杂系统工程,其颠覆性突破必然源于多学科深度交叉融合。”吴宜灿认为,AI与聚变结合将释放巨大潜力。通过大数据分析,AI能在复杂物理实验中揭示新规律,并有望极大加速面向极端环境的新材料研制,实现等离子体实时、精准的主动控制。

美国普林斯顿等离子体物理实验室主任斯蒂芬·考利认为,当前,一条颠覆性路径已初具雏形,那就是通过AI和高性能计算推进聚变创新,有望将聚变能开发时间缩短一半。

“仿星器技术路线此前默默无闻,如今势头很猛,很大程度上要归功于近年来AI大发展。”鸿鹄聚变首席执行官席鹏伟表示,他们已尝到利用AI优化仿星器设计的“甜头”,设计效率大幅提升。

在聚变领域,高温超导也大有用武之地。“正是由于高温超导强场磁体不断突破,才使聚变装置小型化、低成本成为可能。”上海交通大学电气工程系教授、翌曦科技创始人金之俭说,磁体是托卡马克装置核心部件,成本约占整个装置三分之一。聚变功率与装置体积一次方和磁场强度四次方成正比,因此同样功率条件下更高磁场强度能大幅缩小装置体积。

随着聚变行业迎来“风口”,高温超导也在“乘风而起”。“前些年,高温超导产业化之所以如此艰难,就是因为没找到大规模量产应用场景。”金之俭表示,此前全球最大的超导电缆示范工程只用了不到300公里高温超导带材,而现在仅美国CFS公司一个托卡马克实验装置就要用1万多公里高温超导带材。

“从某种程度上来说,AI、高温超导等与核聚变的交叉融合,将成为决定聚变能商业化能否成功的关键因素。”丁洪说,AI在燃烧等离子体控制、高温超导在紧凑型装置建造等方面潜力还有待充分挖掘。

诸多难题待解

在行业乐观情绪日益高涨的同时,业内也不乏冷静的声音。多位受访对象直言,各界要理性看待聚变能进展和挑战,永远不要低估“临门一脚”难度。

“我们既要充分认识聚变能的重要性,也要清醒认识走向‘终极能源’道路上的各种挑战。”刘敏胜表示,即使百米跑道跑到最后一步,仍有诸多不确定性。

“我们有时会为聚变新纪录欢欣鼓舞,但一个能商用的聚变堆,必须同时回答:它能否稳定、高效、廉价地发电?”吴宜灿坦言,这涉及到一系列更为复杂的工程技术问题,包括材料能否在极端环境下长期工作、系统是否安全可靠、维护是否便捷、整个系统建造成本和发电效率能否与未来能源市场竞争等。

“对磁约束聚变,争取早日实现净能量增益这一里程碑是当务之急。”法国原子能委员会磁约束聚变研究所所长杰罗姆·布卡洛西告诉记者,这需要更好地解决燃烧等离子体稳态运行控制、氚自持、耐高能中子辐照材料研制等问题。

“对惯性约束聚变,虽然已实现靶增益,但若计入整个系统能量消耗,则远未达到真正的净能量增益。”美国物理学会会士、中国国家特聘专家郭后扬指出,接下来应着力解决驱动系统效率、重复频率限制及瞬时能量管理等关键挑战,才能走向工程实现。

“无论哪一种技术路线,装置建设都至关重要,没有装置就谈不上商业化。”谭熠说,谁先建成首堆,谁就有先发优势。

一旦某种技术路线率先“跑通”后,是否会出现“赢家通吃”现象呢?

“我们应乐见并鼓励多元技术路线‘赛马’。”丁洪表示,对可控核聚变来说,可能很难有一条完美技术路线,因为总有颠覆性技术不断涌现。

“无论是哪种技术路线率先跑通,对行业整体而言都是利好。”孙玄建议,对国家而言,则要避免把“鸡蛋都放在一个篮子里”,对多种技术路线合理布局和投入,因为颠覆性创新往往并不来自主流技术路线。

记者手记丨逐梦“终极能源”

李林旭

“热!”

如果要用一个词来形容各界对可控核聚变行业的关注,“热”是再恰当不过了!

特别是今年以来,在科学研究、技术开发、项目进展、实验结果等领域,几乎每隔一段时间都有关于“人造太阳”的重磅新闻曝出,各种纪录被打破的时间间隔有时甚至要以月来计算。

这对身为核聚变领域的“门外汉”,又要时刻追“消息”的记者来说,感受尤甚,只能一边“恶补”相关知识,一边不停地向业内人士讨教。

“万一,可控核聚变要永远实现不了呢?”

面对这一有点刺激的提问,采访对象并不感到“意外”。或是因为,可控核聚变行业见过太多起起伏伏,既有过被质疑成“伪科学”的至暗时刻,也有过“点火成功”的高光时刻。

从“再等50年”到“10年有望”,变化的不仅是时间数字,更是政产学研投各界对这一行业日益增长的信心。

毫无疑问,如今是可控核聚变受关注度最高的时代,也是核聚变行业发展最好的时代。

“真金白银”正在以前所未有的速度流入可控核聚变产业链上中下游,AI、高温超导等与核聚变的交叉融合,使聚变堆变得更小、更简单、更低成本成为可能,颠覆着人们对可控核聚变商业化的预期和想象。

不少专家表示,“永远不要低估未来十年会发展成什么样子”“当全社会需要时,聚变能就会实现”。

当听到采访对象讲述下面这个故事时,记者对可控核聚变商业化更多了一份乐观。

1903年10月9日,《纽约时报》在一篇题为《不会飞行的飞行器》的社论中预测:“人类一百万年内都无法飞翔”。

就在《纽约时报》作出这一悲观预测后不久,莱特兄弟便成功试飞了“飞行者一号”,完成了人类历史上首次持续、可控的动力飞行,标志着人类航空时代的开端。

毕竟,对人类来说,一切皆有可能!

网友评论

网友评论