科技日报记者 俞慧友

“‘十四五’时期,是湖南科技创新发展态势最活跃、综合实力提升最迅速、支撑引领作用最强劲的时期。5年时间,我们圆满完成科技创新规划目标,区域创新综合实力排名提升至全国第9位。”10月24日,在湖南省“十四五”科技创新发展成就新闻发布会上,湖南省科技厅党组书记李志坚说。

“十四五”以来,湖南省全社会研发投入总量年均增长11.61%,达1394.6亿元;研发投入强度提升至2.62%,基础研究投入占比提升到7%;技术合同成交额突破4800亿元,占GDP比重突破9%;高新技术企业数翻番,高新技术产业增加值年均增长10%……湖南奋力打造具有核心竞争力的科技创新高地,综合实力已跻身全国第一方阵。三湘大地上,一系列硬核科技绘就精彩的创新画卷。

高校成果省内转化率突破50%

“‘十四五’时期,湖南技术合同成交额年均增速20%以上。2024年,高校科技成果在湖南省内转化率首次突破了50%。”湖南省科技厅党组成员、副厅长周斌说。

让高校的成果“宝藏”不再束之高阁,是湖南科技体制改革的重大成效。

周斌介绍,“十四五”时期,湖南出台了《湖南省加快高等院校科技成果转化的若干措施》及配套实施的“一体系三指引”、横向科研项目备案省级科技计划项目等政策。通过健全“双高对接”机制,湖南积极推动高校与高新区、高新技术企业深化对接合作。5年间,湖南建设了省科技成果进场交易平台和36家中试基地,支持高校和园区试点建设概念验证中心,构建了成果转化全链条服务网络。

政策引领,行动有力。湖南14所重点高校率先开展赋权改革,带动超90%的高校院所出台或修订配套制度,30余所高校建设技术转移示范机构。

近3年,湖南举办近2000场“双高对接”活动,促进成果转化金额近百亿元,高校技术合同成交额年均增长近40%。

这是“十四五”时期,湖南坚持以系统性改革破除科技体制机制障碍的一个缩影。

5年里,湖南高规格成立省委科技委员会,在全国率先出台了科技强省意见,修订了《湖南省科学技术进步条例》和《湖南省科学技术奖励办法》,全面完成科技体制改革三年行动计划。

湖南还深化人才发展体制改革,实施科研项目经费“包干制+负面清单制”,建立了面向承担重大科技攻关任务的团队和科研一线的直接遴选机制,进一步开展科教界“帽子”治理,优化人才评价机制,创新青年科技人才培养机制。

“五大标志性工程”成型起势

日前在长沙举行的2025互联网岳麓大会,发布了长沙全球研发中心城市建设年度报告。报告指出,2024年长沙跃居全球科研城市第23位,较2022年提升了11位。

2023年,湖南提出要将长沙打造为全球研发中心城市。这是湖南打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地“三个高地”的重要标志性项目之一,也是湖南打造的“五大标志性工程”之一。

深圳麦格米特电气股份有限公司是国内电力电子技术领域的领军企业,在全球30多个国家和地区设立了研发、制造、营销中心。2024年2月,麦格米特全球研发中心在长沙经开区建成启用。在该研发中心的展厅内,深圳麦格米特电气股份有限公司总工程师王志文指着一台最新研制的AI服务器电源告诉记者,它的研发需求来自美国,解决方案出自麦格米特全球研发中心,制造在长沙“隔壁”的株洲制造基地。“这得益于长沙全球研发中心城市建设为我们创造的良好条件,现在这款产品已经服务于全球多个AI服务器厂商。”王志文说。

自长沙全球研发中心城市建设启动以来,长沙新增各类研发机构达1796家、总数达3823家。

在长沙全球研发中心城市建设等“五大标志性工程”的支撑下,湖南科技创新高地核心引擎动能澎湃。

这5年,“五大标志性工程”成型起势。具体而言,除长沙全球研发中心城市建设之外,“五大标志性工程”还包括构建“1+2”实验室体系,实施“4+4科创工程”,建设湘江科学城以及实施科技赋能文化产业创新工程。

以“4+4科创工程”为例,随着其强力推进,一系列硬核成果持续产出。岳麓山实验室“西子3号”镉低积累水稻破解“大米镉超标”世界级难题,“天河”新一代超级计算机算力水平国际先进、国内领先,大飞机地面动力学试验平台填补国内技术空白。这些成果彰显出湖南在关键领域的科技引领力。

科技“硬实力”筑牢民生“幸福线”

湖南永州祁阳市浯溪镇,有一处风景绝美的苍崖石壁。从唐代至民国时期,文人墨客在此题留石刻505方,形成了我国现有最大露天摩崖碑林——浯溪碑林。

505方石刻中,能被清晰辨识的只有308方。2024年,湖南对浯溪碑林实施抢救性数字修复行动。以石碑数字修复成果为基础,湖南打造了全球首个摩崖石刻数字博物馆,建立了中国石碑石刻保护应用的数字底座。走进这个数字博物馆,全息投影与互动屏幕营造出的沉浸式文化空间,让游客仿佛穿越时空,与历史人物对话。在这里,古人的“朋友圈”融入了今人的“朋友圈”。

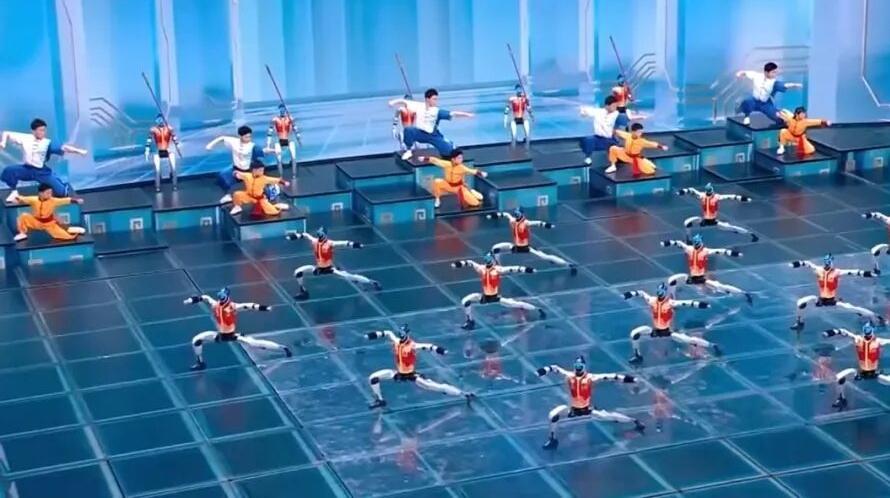

通过数字文博大平台“山海”打造“24小时不打烊”的线上博物馆,运用虚拟现实、全息投影等技术让岳阳楼等文化遗产“活”起来,借助烟花微烟发射药剂技术让浏阳烟花秀惊艳世界……围绕民众对高品质生活的需求,湖南推动科技创新与文旅等民生领域深度融合。

科技赋能文化传承与体验升级,是湖南科技惠民的一个精彩切片。

湖南省科技厅党组成员、副厅长尹文辉说,“十四五”以来,湖南将科技创新作为增进民生福祉的核心引擎,聚焦群众最关切的领域,推动科技成果从科学家的实验室走向老百姓的“生活场”,以科技“硬实力”筑牢民生“幸福线”。

为让老百姓好看病、看好病、用好药,湖南搭建了全链条医疗科技创新与转化体系,一方面推动优质医疗技术下沉基层,构建全覆盖临床医疗协同创新网络,另一方面组织攻坚关键医疗产品国产化,在生命工程、AI医疗领域布局重点项目,守护群众生命健康。

为了守护“绿水青山”,湖南积极构建绿色技术创新体系,制订科技支撑碳达峰碳中和行动方案,系统布局减碳零碳负碳、碳捕集利用与封存、新型节能材料等关键技术攻关。针对重金属污染等生态痛点,湖南攻克了“三废”污染物治理与利用、污染场地修复、锰渣回收等核心技术。湖南通过建设郴州国家可持续发展议程创新示范区,打造了水资源可持续利用的湖南样板。

科技也筑牢了湖南的“安全盾牌”。湖南依托北斗高精度技术打造的地质灾害监测预警系统,实现毫米级定位精度,为防汛备汛筑起“铜墙铁壁”。中联重科股份有限公司自主研发的113米登高平台消防车达到全球领先水平,有效提升了极端场景救援能力。

在交通出行方面,湖南落地高铁减阻降噪、大功率永磁牵引等技术,支撑“复兴号”CR450动车组实现时速超450公里、能耗降低20%,研发智轨2.0全自动驾驶、氢能源磁浮技术等,让长株潭“半小时通勤圈”走进现实……

面向“十五五”,湖南前进的方向已经锚定——以实施标志性工程为抓手,以加快关键核心技术攻关为重点,以深化科技体制机制改革为动力,以更大力度、更实举措持续用力打造具有核心竞争力的科技创新高地。

——科技新印象——

4000吨级全地面起重机刷新多项行业之最

2024年9月28日,中联重科股份有限公司自主研制的全球最大吨位4000吨级全地面起重机在湖南长沙下线,引领全球全地面起重机进入4000吨级新时代。

该起重机主要面向陆地超大、超高风机安装研发,能在200米高度吊装200吨物体,创造了“起重能力最强、技术含量最高、工况覆盖最广、作业转场最快”等多项行业之最。

作为全球风机吊装能力最强的轮式起重机,该起重机吊装能力覆盖了从6兆瓦至16兆瓦风机的安装需求。整机高集成设计,在全地面底盘、长柔大惯量臂架系统、配重平衡系统等方面首创了20余项新技术,可实现在原有“全球之最”2400吨的基础上,以不变的尺寸大小,提升60%以上的起重能力。

全球首创技术破解矿山固废处置难题

位于长沙的飞翼股份有限公司全球首创矿山固废膏体充填系统集成技术与成套高端装备,攻克了高浓度膏体流变控制、多系统协同智能控制、超长距离管道输送等关键技术,实现了核心装备与控制系统100%国产化。

矿山固废膏体充填是指将矿山废料制成膏体,再利用专用设备和自动化技术,将其精准、可靠地回填到地下采空区的方法。

飞翼股份有限公司构建了从关键部件到系统集成、从技术标准到工程实践的全链条自主可控体系,可从源头解决传统资源开采存在的固废占用耕地、污染环境、采空区塌陷、资源浪费等一系列安全环保问题,将资源采出率提升至90%以上,实现采矿大宗固废规模化、安全、环保处置。

“黄金薄膜”制造技术从“跟跑”变为“领跑”

高性能聚酰亚胺薄膜被誉为“黄金薄膜”,是一种居于“金字塔尖”的高分子材料。长期以来,其制造技术及供应被国外垄断,对我国高端制造和国家安全构成多重挑战。

株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司历经12年努力,攻克了一系列关键技术难题。此前,该公司全球产能最大高性能聚酰亚胺薄膜生产线试产成功。这是我国首条完全自主可控的化学流延法薄膜生产线,标志着我国在高性能聚酰亚胺薄膜制造自主化道路上实现重大突破,引领全球聚酰亚胺薄膜生产进入1000吨级时代。

该生产线的生产效率与国内传统技术相比提升近10倍,比国外化学流延产线提升33%以上,助力我国高性能聚酰亚胺薄膜领域实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。

网友评论

网友评论