科技日报记者 李禾

近日,隆基绿能等在学术期刊《自然》上发表了两项研究成果,展示了我国光伏行业在前沿技术领域取得的新进展。

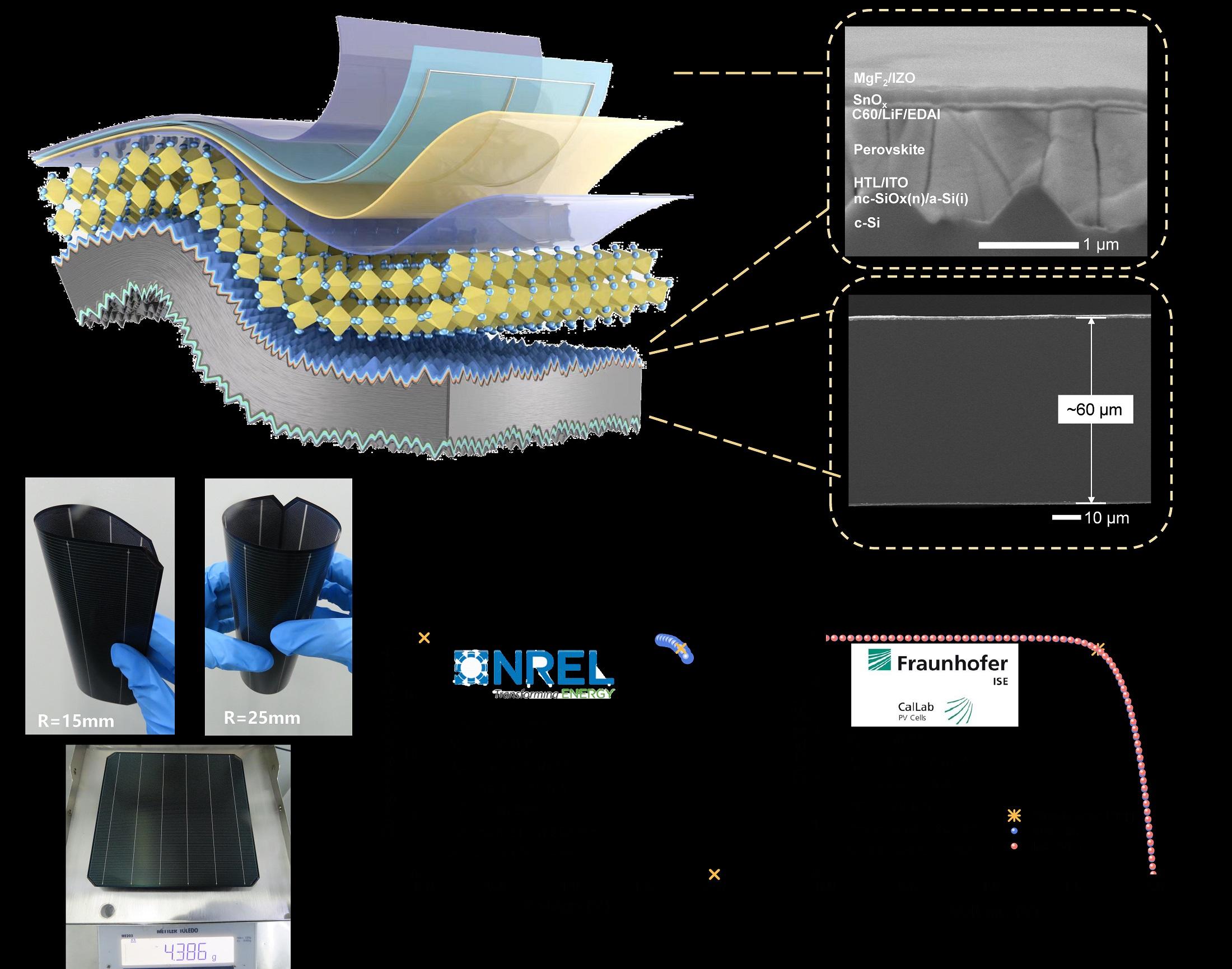

11月10日,《自然》在线刊发隆基绿能联合苏州大学、西安交通大学等研究团队在硅基叠层电池研究方向的进展。团队研发的超薄晶硅-钙钛矿叠层电池,经美国国家可再生能源实验室(NREL)认证,小面积器件效率达33.4%;经德国弗劳恩霍夫太阳能研究所认证,商业尺寸硅片级柔性叠层电池效率达29.8%。这是全球光伏领域首个经权威机构认证的柔性晶硅-钙钛矿叠层电池效率世界纪录。

晶硅-钙钛矿叠层电池技术通过融合两种半导体材料的优势,大幅提高理论效率,被认为是新一代颠覆性光伏技术。传统认知认为单晶硅是刚性脆性材料,但硅的原子结构具有一定弹性形变能力,当硅片厚度降至几十微米(传统硅片厚度通常约为120微米-200微米)时,纵使其弯曲半径低于2厘米,硅片表面应力仍低于其断裂阈值,不会产生裂纹,因此超薄硅片可满足轻质柔性器件的形变需求。但钙钛矿功能层在反复弯曲和温度变化下,界面极易分层失效,导致其使用寿命大幅降低。

为解决上述问题,团队采用创新优化工艺结构设计,构建出疏松加致密的双层缓冲层设计,能像弹簧床垫一样吸收和耗散应变能,在微纳米尺度上精准化解了应力缓冲与高效传输的需求矛盾,确保叠层器件在获得出色耐弯曲特性的同时,兼容了优异发电能力。团队在基于仅60微米厚的超薄全硅片叠层器件上实现了29.8%的功率转换效率,超薄叠层器件可实现对折,弯曲半径达1.5厘米,重量不到4.4克,单位重量功率达1.77瓦/克。在实验室小尺寸上,团队实现了33.4%转换效率纪录,展示了该叠层电池结构在效率和抗弯曲疲劳性的优越性,也为柔性硅基叠层电池在空间光伏、车载光伏等轻质、柔性高功率光伏场景的商业开发奠定基础。

11月13日,《自然》在线刊发隆基绿能联合中山大学、兰州大学团队研发的非晶-多晶杂化背接触结构(HIBC)电池研究成果。背接触结构太阳电池通过将N型、P型接触区域及电极全部置于电池背面,最大限度地减少正面的遮光损失。团队在隆基绿能自研的工业级泰睿硅片上实现了27.81%的认证效率、87.55%的填充因子,两项指标均创造了新世界纪录。值得注意的是,杂化背接触结构是由我国团队首创且经过验证的全新高效电池技术,具有完备的自主知识产权。团队开发的激光诱导局域晶化技术、原位边缘钝化技术等均具备与现有生产线兼容的优势,推动以更高效率、更低成本量产太阳能电池。

(隆基绿能供图)

网友评论

网友评论