科技日报记者 马爱平

日前,“科学元典阅读与科技源头创新”沙龙在中国科技会堂举办。

来自北京大学、中国科学技术大学、中国科学院大学、北京师范大学、中国科学院、中国科协创新战略研究院等高校、科研机构与新闻出版界的三十余位专家学者齐聚一堂,围绕北京大学出版社历时二十年打造的“科学元典丛书”,就科学经典的出版价值、科技创新的思想源头、科学史学科基础建设与科学文化建设等议题展开热烈研讨。

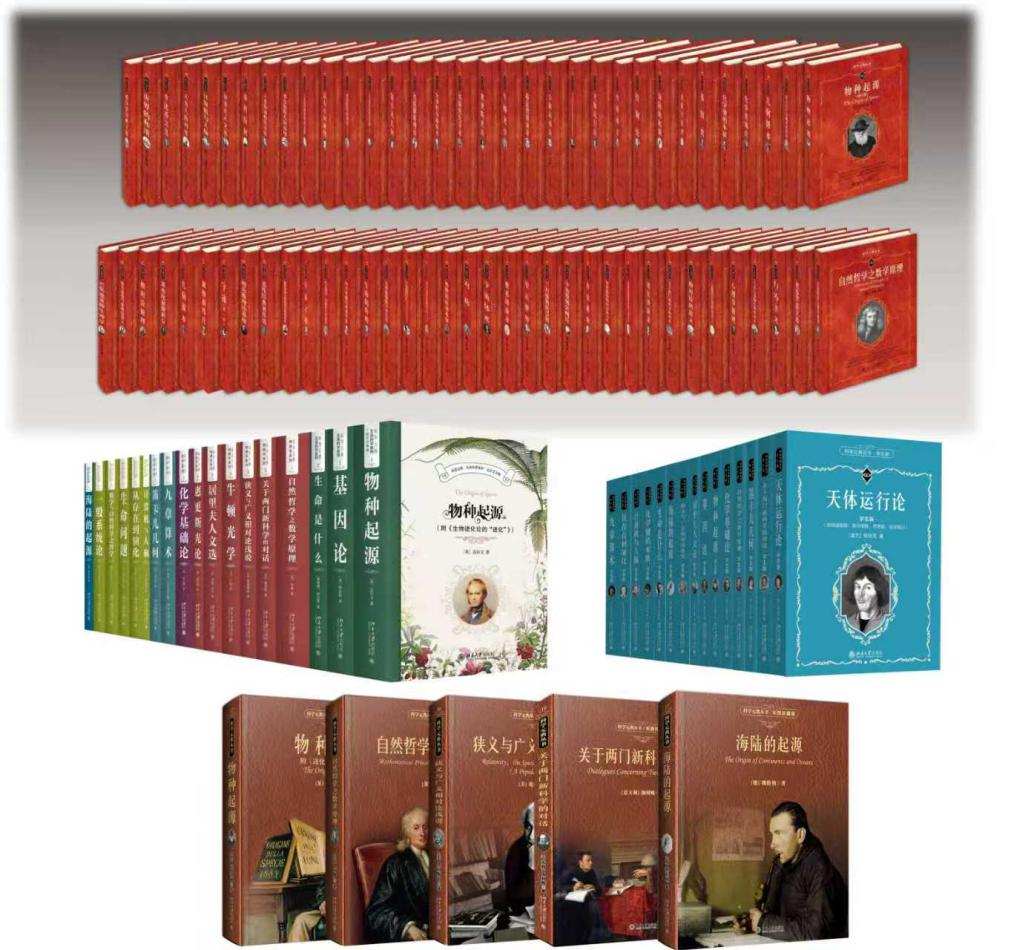

北京大学出版社的“科学元典丛书”,遴选自古希腊以来,主要是文艺复兴时期近代科学诞生以来,经过较长时期历史检验的科学经典著作。这些著作可谓“经典中的经典”,是人类智识史上划时代的丰碑,对科学的发展、对人类思维方式和世界观的改变、对人类文明的进程,均产生过巨大影响。该丛书自2005年至今已经出版70余种,覆盖数学、物理、化学、生物、天文、地学、实验心理学、信息科学等多个学科,是中国历史上规模最大的科学名著汉译丛书,连续列入“十一五”到“十四五”国家重点图书出版规划,累计销量突破170万册,实现了社会效益与经济效益的“双赢”。

北京大学出版社党委书记、董事长夏红卫在发言中指出,自一个多世纪前“赛先生”作为新文化运动的旗帜在北大扬起,北大便成为中国现代科学精神的重要发源地。北大出版社秉承这一传统,以“学术为本”为理念,致力于发掘、整理、翻译并结合当下的科学发展重新解读那些塑造人类思维、推动文明进程的科学元典。未来,北大出版人将持续坚守学术初心,让科学元典成为科技创新的“思想压舱石”。

“科学元典丛书”出版主持、北京大学出版社副编审陈静分享了丛书20年来的编辑和出版历程。她提到,丛书并非简单地按照原著进行直接翻译出版,而是汇聚了一批国内优秀的专家、学者,与编辑团队一起,在充分尊重原著的基础上,构建起以原著“文本知识”为核心的多层级知识阅读圈层。在跨媒体传播方面,丛书积极拓展音频讲解、视频微课、科学元典名篇赏读沙龙、“科学再发现”主题展览等多种形式。

在主旨发言环节,“科学元典丛书”主编任定成教授指出,在各种科学方法纷繁众多的今天,科学元典以其原创性,成为“不确定之海上的智慧岛屿”,为探索者提供坚实的理性依托。因为每一种方法出来之后都会被人质疑,唯一没有被质疑的就是科学经典。因此,科学元典不仅是科学革命的丰碑、新学科的基石,更是取之不竭的“方法之母”。他强调,“阅读科学元典就是‘拒绝思想预制菜’,直接从科学元典中汲取科学精神、科学思想和科学方法的丰富营养,与科学史上的伟大灵魂直接对话。”

中国科学技术史学会理事长、北京大学科学技术与医学史系主任张藜教授指出,“科学元典丛书”为中国科技史研究提供了扎实的文献基础,推动了学科从“描述性叙事”向“分析性研究”转型。她特别提到《化学基础论》等经典的译介,不仅还原了科学革命的现场,也为国际科学史对话提供了本土化资源。

科技日报原副总编辑王直华从传播学的角度指出,科学传播的本质是双向“交流”,科学元典呈现了结构完整的自然科学经典和文化创新体系,拥有高度的学术内涵、深厚的情感内涵与优质的表达,真正实现了让经典在双向互动中“活”在读者心中。

(受访者供图)

网友评论

网友评论