科技日报记者 颉满斌 通讯员 曲倩倩

近日,在甘肃陇南市武都区的构林坪村,兰州大学地质科学与矿产资源学院的孟兴民教授正带领团队布设仪器,开展一项关键的野外物理模型试验。这标志着其承担的国家自然科学基金重点项目《干热河谷区生态工程对泥石流灾害的作用机制及防治效应——以白龙江流域为例》进入实质性的野外实证阶段,也是团队将理论研究与一线实践深度融合的生动缩影。

这支团队多年来始终专注于地震地质灾害链的成因机理与防控技术研究,逐步构建起“机理研究—技术研发—工程应用”的全链条科研体系。

灾害一线的生命守护

“给地球看病和给人看病不一样,你没办法问它哪里不舒服,只能靠自己的方法去摸清它的‘病灶’。”孟兴民说道。自2008年起,这支团队就与我国西部的地质灾害防治事业紧紧绑在一起,在一次又一次灾害应急中,成为守护生命的“逆行者”。

2008年汶川地震后,甘肃陇南成为除四川外受灾最严重的区域。当时还是本科生的陈冠,跟着孟兴民驱车前往陇南——中途100公里的路程,因道路损毁竟走了10小时。沿途坍塌的房屋、阻断的河道,让年轻的陈冠坚定了“用专业减少灾害伤亡”的决心。“当时就想,能不能通过我们的工作,让下次灾害来临时,交通不那么堵,老百姓的房子少受点损。”这份朴素的愿望,也是团队多年来坚守的初心。

2018年7月12日发生的舟曲江顶崖滑坡给整个团队都留下了深刻的印象。“滑体在强降雨等因素的诱发下快速滑动,造成河道堵塞、水位上涨,形成堰塞湖,导致国道G345线中断。”陈冠回忆道。该滑坡位于舟曲县城不到10公里处,滑体几乎堵死白龙江,下游200万群众的安危悬于一线,一座投资3亿元的水电站也面临是否拆除的抉择,形势严峻。

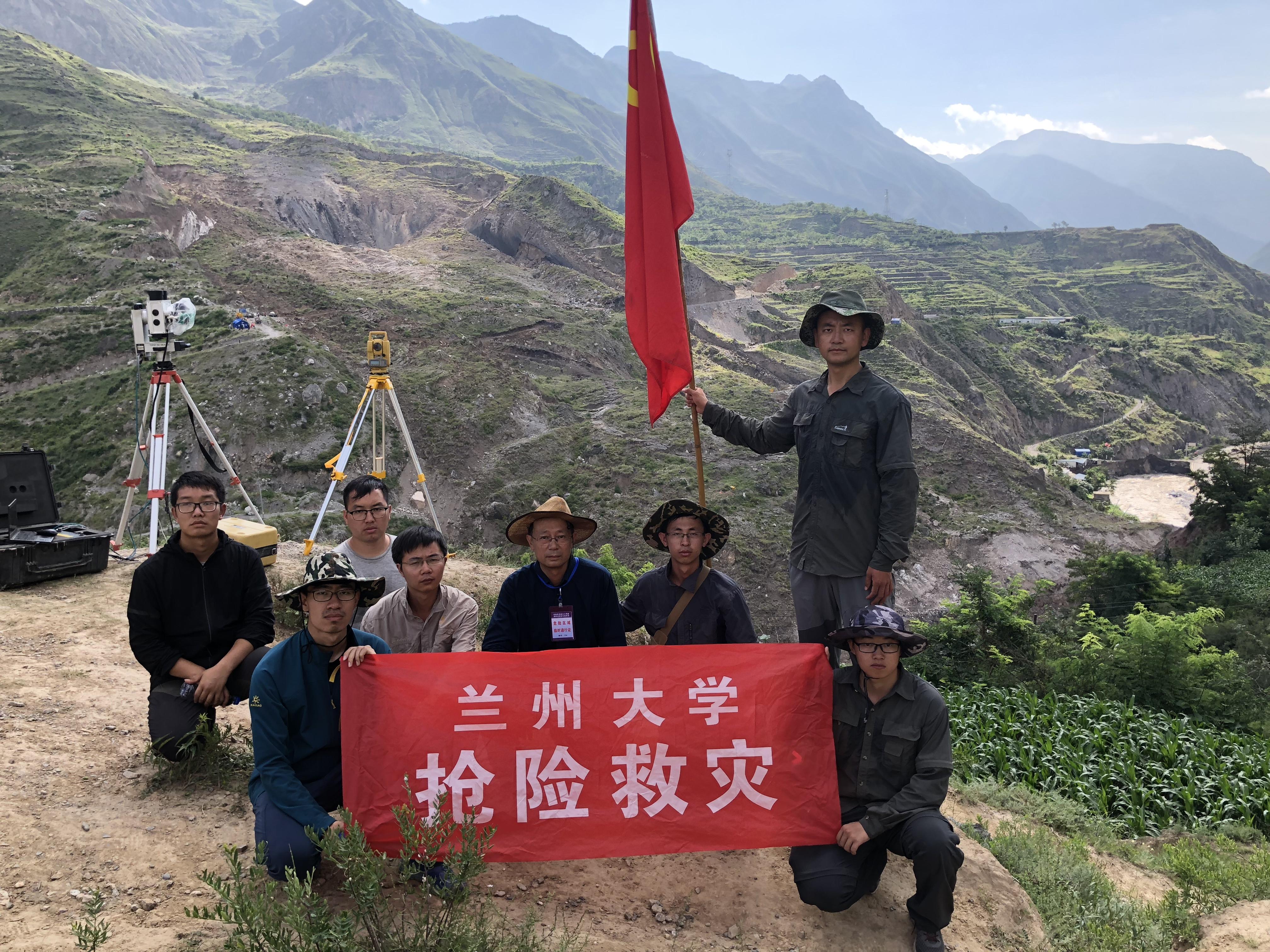

凌晨接到消息后,团队第一时间奔赴现场,在滑坡体对面的帐篷里,驻守了近一个月,每隔2—4小时就要完成一次扫描。“雨不停地下,我们得给仪器撑伞,自己淋着没关系,数据不能断。”陈冠说。

最终,团队通过监测为指挥部的河道疏通、道路抢通决策提供了关键数据依据,也有效保障了抢险救灾队伍的人身安全。

这样的“实战”在团队的履历中还有很多。2021年春节,甘肃省舟曲立节镇北山出现滑坡险情,团队通过合成孔径雷达(InSAR)等技术分析,判断影响范围有限,建议取消原计划约1300户、近4000人的转移,既节约资源,又让村民得以安稳过年。

2023年积石山地震后,团队迅速统计出近1万处次生灾害隐患点,并利用“天空地一体化”监测体系——卫星遥感、无人机激光雷达(LiDAR)与地面仪器协同作业,为灾害调查与抢险提供全方位数据支持。

用创新筑牢防灾根基

团队内,岳东霞深耕地质灾害生态综合治理,袁道阳聚焦活动构造与地震风险研究,曾润强、陈冠分别专注黄土高原、青藏高原东缘滑坡研究形成区域互补,张毅专攻多源遥感灾害识别,李亚军、赵岩、种艳负责泥石流成因预警、智能预报及堵江灾害链研究,众人各展所长、协作互补,为技术创新筑牢了坚实基础。

InSAR技术的应用突破,是团队坚持技术自主创新的典型案例。InSAR是一种卫星测量技术,最早由欧洲研发,能够识别毫米级的地表形变。然而,在应用于我国西部复杂地形时,该技术一度难以直接适用。

“国外InSAR多用于地形平缓地区,而白龙江流域山高谷深、地势复杂,照搬原有方法效果不理想。”团队成员张毅介绍。为此,团队历经数年持续攻关,通过反复调试算法和实地验证,最终解决了其在复杂地形中的适配难题,成为西北地区最早系统开展InSAR技术应用研究的团队之一。

团队并未止步于人工解译识别滑坡位置,而是进一步将InSAR与机器学习相结合,在国际上首次实现了对“区域潜在滑坡规模”的快速预测。

这意味着,系统不仅能判断滑坡发生的位置,还能预估其规模和可能造成的危害。相关研究成果已在国际权威期刊发表,为全球滑坡风险评估提供了新思路。

面对传统预警方法在白龙江流域的局限性,团队创新研发泥石流预警平台。“每条沟的地质条件好比人的体质,有的耐雨性强,有的敏感度高,不能使用同一标准。”成员李亚军解释道。团队借助机器学习深入分析降雨特征,攻克误报难题,实现提前半小时精准预警。

2022至2023年间,该平台在白龙江流域成功实现5次有效预警,并于2023年起推广至全省50条泥石流沟监测工作中。

在防灾理念上,团队提出从“硬防护”转向“疏导+生态治理”的综合治理新路径。“泥石流不能只靠‘堵’,更要顺应自然规律,从源头综合治理。”成员岳东霞强调道。目前,这一模式已在白龙江流域成功落地,成为一种更加可持续的灾害治理方案。

甘肃地质构造复杂,地貌类型多样,降水集中,易滑岩土分布广泛,地震、滑坡与泥石流等灾害常常相互触发、形成链式反应。

为应对这一挑战,陈冠、曾润强近年来聚焦于“滑坡—泥石流链生灾害”研究,创新引入地震动监测技术,成功区分洪水、高含沙水流与泥石流的地震动信号,计划构建“降雨预警+地震动监测”的双重预警体系。

在积石山地震后,团队已将研究视野进一步投向黄土高原城镇的地震液化灾害链风险领域。他们正以扎实的科研与持续的技术创新,为黄河流域的生态保护与高质量发展构建更加稳固的安全基石。团队培养的研究生多投身防灾减灾相关单位,活跃在科研与实践一线,持续为国家综合防灾减灾贡献兰大力量。

(受访对象供图)

网友评论

网友评论