科技日报记者 王延斌

9月1日,记者从山东省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉,山东正加快新一代数字技术与城市经济社会深度融合,深化新型智慧城市建设,推动城市全域数字化转型。

据了解,数据、AI、5G等智慧城市建设的基础要素,正通过技术融合发展和多元应用场景落地,赋予山东各个城市更多“智慧”。数字化赋能的新型智慧城市什么样?科技日报记者深入山东部分城市进行了采访。

装上了“聪明大脑”,地铁公交“跑得稳”

在青岛地铁6号线列车首尾端,传统的隔离式驾驶室不见了,乘客能感受到的是透过两端车窗,直观感受列车在隧道飞驰。没有驾驶室也没有地铁司机,青岛地铁6号线却“跑得稳”。其背后,是走在国际前沿的核心技术——全自主运行系统。

列车控制系统是控制列车安全、准时运行的“指挥部”。不同于传统列车控制模式,青岛地铁6号线采用了全自主运行系统,这使得列车拥有一颗强大的“聪明大脑”,可以实现自动判断、自主进路、自主运行、自主调整,可实现全过程全自主运行,无须人工干预,被业界誉为“最聪明”的地铁列车。

全自主运行系统具有完全自主知识产权,实现了中国轨道交通装备由“从无到有”到“技术领跑”的跨越,揭开了中国城轨列车运行控制领域的崭新一页。

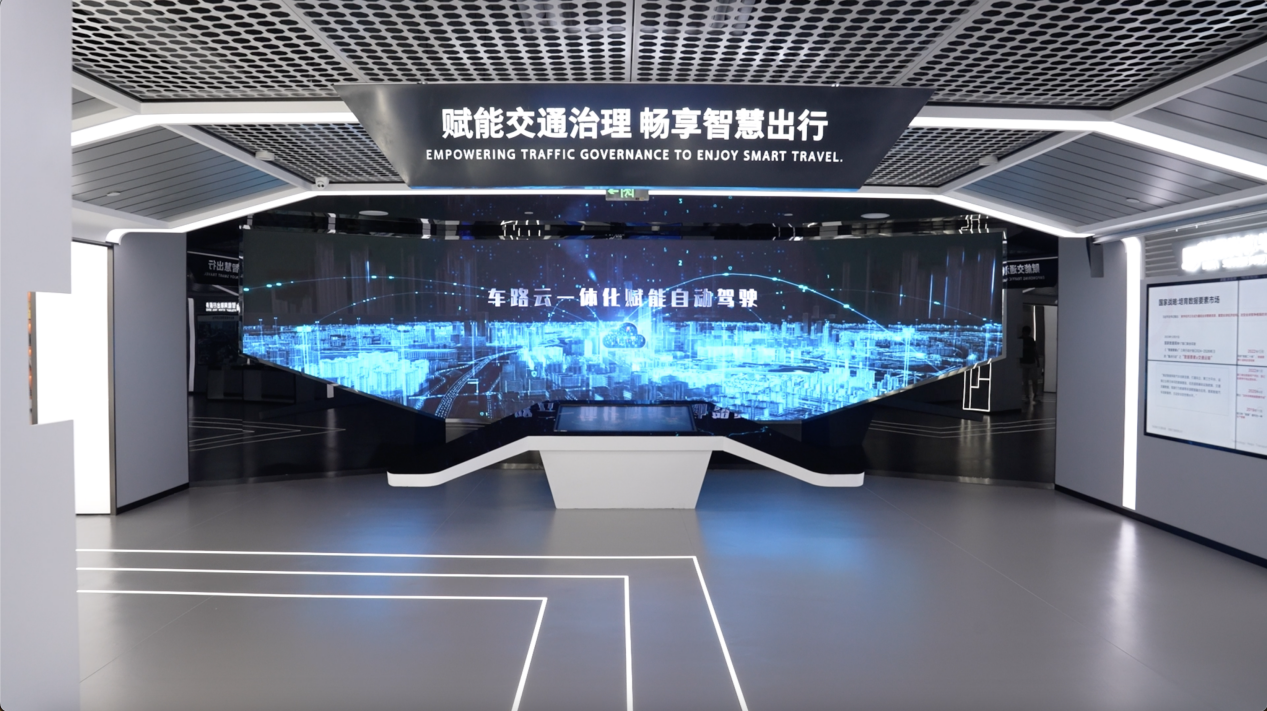

如果说青岛地铁6号线“跑得稳”背后,有很多隐藏的“黑科技”,那么在烟台市的智慧交通场景则实现了可观、可看。

无人驾驶巴士、智能网联精准公交、全息路口……在烟台市滨海路双向10km开放道路智能网联示范路上,这是智慧交通对外展示的场景。

“我们通过新一代信息通信技术将人、车、路、网、云融为一体,基于系统协同感知、决策与控制,完成了全息路口、智能网联云控平台、无人驾驶巴士、智能网联精准公交等产品与场景的落地。”山东汉鑫科技股份有限公司智能网联事业部副总经理解景阳介绍,自动驾驶巴士精准避让行人及车辆后自动变道;乘坐智能公交的乘客通过出行服务App不仅能实时查看公交车的运行位置、到站情况及车内剩余座位信息,还能通过乘客综合信息服务屏幕查看车速等驾驶信息……

不只是交通,山东正在统筹推进能源、市政、水利、生态环境、文旅教体等领域基础设施数字化转型,推动全省融合基础设施建设规模和创新能级迈向国内领先水平。

从生产到生活,“会思考、有温度”成为标签

在烟台市莱山区渔人码头以东四十里湾海域,有一条璀璨夺目的“项链”镶嵌于蔚蓝大海之上。“项链”的一头是花瓣造型的智慧渔场,另一头是海星造型的综合体平台,这就是全国首个智能化大型生态海洋牧场综合体平台“耕海1号”。

记者登上“耕海1号”5G海洋牧场综合体,这是观光旅游、休闲垂钓、住宿餐饮、科普科研一站式集齐多种功能。

“5G赋能下的自动投饵系统,通过对风浪、水流等实时数据分析,可以调整投喂位置、距离、下饵速度等,实现精准投喂,降低饲料浪费损失80%以上,减少用工成本60%以上。”山东耕海海洋科技有限公司技术工程师赵全福对记者表示。

据了解,该综合体开展了基于5G+应用在海洋养殖行业的应用,构建基于5G的数据采集、分析、应用的体系,提升海洋养殖产业管理效率,打造智慧海洋养殖。

数字化改变了生产方式,更让生活变得智能和安全。

记者走进烟台市莱山区祥隆社区,智能图书柜、健康自助体检一体机、高空抛物监控等智能便民服务设施随处可见。在这个拥有33栋独立单元楼、常住人口 2800 余户的社区,有着高空抛物智能监控86个、智慧电梯68个、智慧井盖100余个,社区坚持智能化基础设施与系统管理平台建设相结合,通过运用区块链、AI算法、物联网等技术,推动便民惠民、老年关怀和安全保障等实现了智慧化管理服务。

山东省大数据局党组成员、副局长綦琳介绍,目前我省87.5%的设区市、38.5%的县(市、区)达到新型智慧城市四星级以上标准,累计建成2578个智慧社区。下一步,我们将继续围绕“优政、惠民、兴业、强基”,持续打造智慧便民应用场景,加快构建全生命周期的数字化惠民服务体系,不断擦亮“善感知、会思考、有温度”的山东新型智慧城市整体品牌,以数字化助力打造更有温度的智慧山东。