占康 科技日报记者 付毅飞

“我国空间站建成和运营以来,航天医学成果显著。”在9月21日于浙江杭州召开的第二届航天医学前沿论坛上,中国航天员科研训练中心李莹辉介绍,“这些成果可为大众心血管、骨肌系统、神经退行性病变、人类衰老、药物防护与筛选等研究提供有力理论支撑和技术平台。”

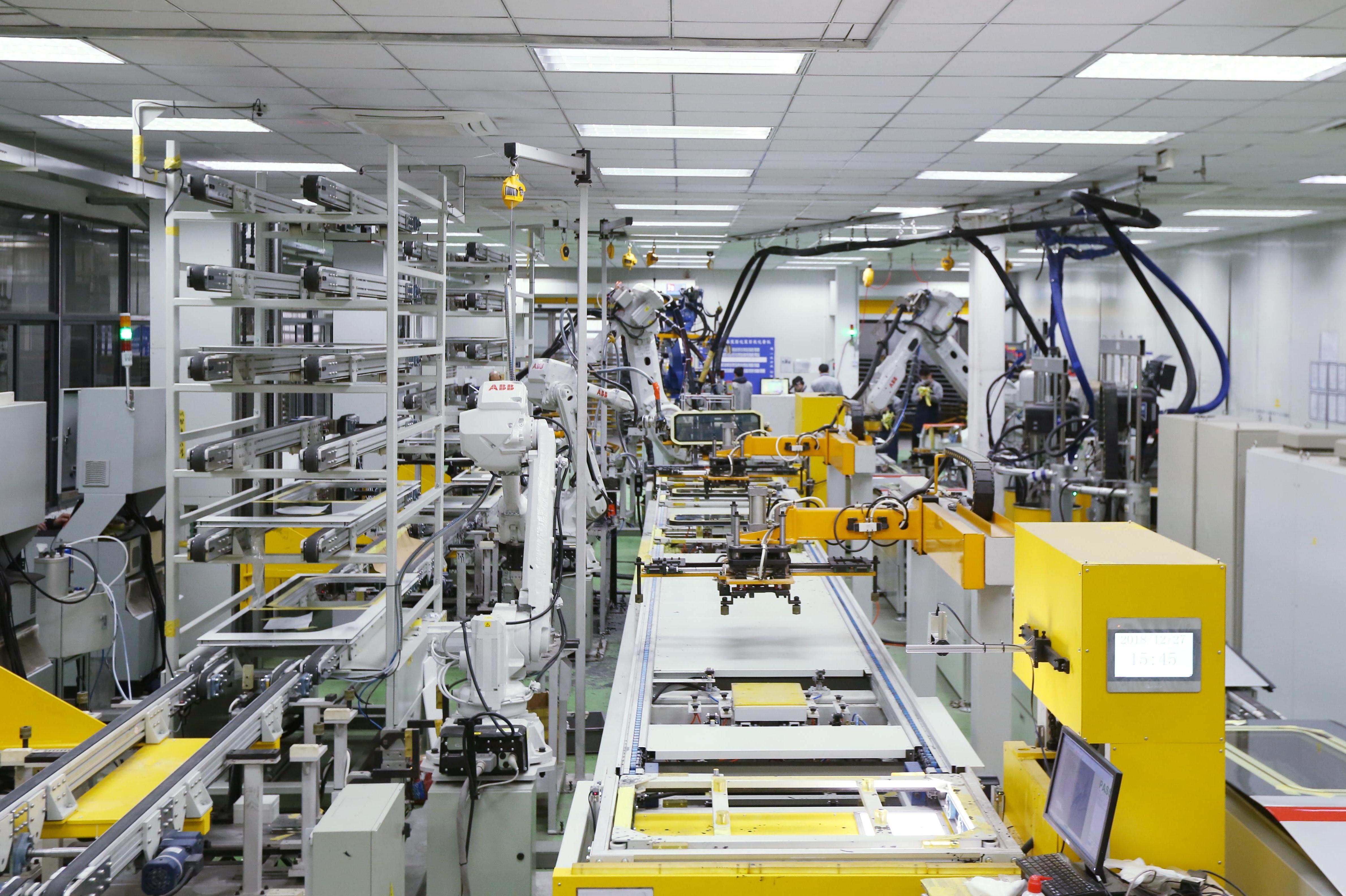

航天医学是发展载人航天事业的重要学科。我国载人航天工程实施30多年来,科研团队创建了中长期载人航天失重生理效应防护体系,研制了覆盖全任务周期的综合对抗防护系统。

李莹辉介绍,目前我国已具备180天以上飞行航天员失重防护保障能力,在轨健康维护能力总体处于国际先进水平,正在为更长期空间飞行任务贮备理论和技术。同时,航天医学前沿探索不断取得新突破:完成国际上首次人体尿液肾上皮细胞——重编程诱导出多能干细胞——再定向分化衍生为心肌细胞的微重力响应研究;实现国际上首次失重对细胞内钙信号影响的可视化研究,首次观察到失重条件下心肌细胞节律性搏动的钙信号闪烁;完成我国首例太空器官芯片研究,也是国际上首例人工血管组织芯片研究,标志我国成为国际上第二个具有在轨开展器官芯片实验和分析能力的国家。“这些成果对促进大众健康具有重要意义。”她说。

在未来载人登月任务中,航天员将面临更多健康风险,对此我国计划在航天医学领域开展更多项目。李莹辉介绍,科研团队将不断提升在轨防护能力和效率,降低失重防护锻炼时间、提升防护效率,为开展载人深空探测做好技术储备;针对载人登月任务深入研究分析月球低重力环境对机体生理功能可能影响,力求阐释机体对月面低重力环境的响应、传递,组织器官间相互调控、环境与机体稳态调控等相关机制,发展低代谢技术等新型防护手段;同时继续关注人类健康的前沿热点,将航天医学研究与国家重大科研计划结合,系统开展基础性、前瞻性、探知性研究,加强科研院所和各大医院合作,加快成果转化,共同造福大众健康。

本届论坛由中国航天员科研训练中心主办,浙江大学(医学院)承办、北京理工大学和宁波大学协办。论坛上,国内空间生命科学、航天医学、生物医学工程等领域的专家学者汇聚在一起,探讨航天医学前沿理论和未来发展。