科技日报记者 雍黎 通讯员 李宗涛

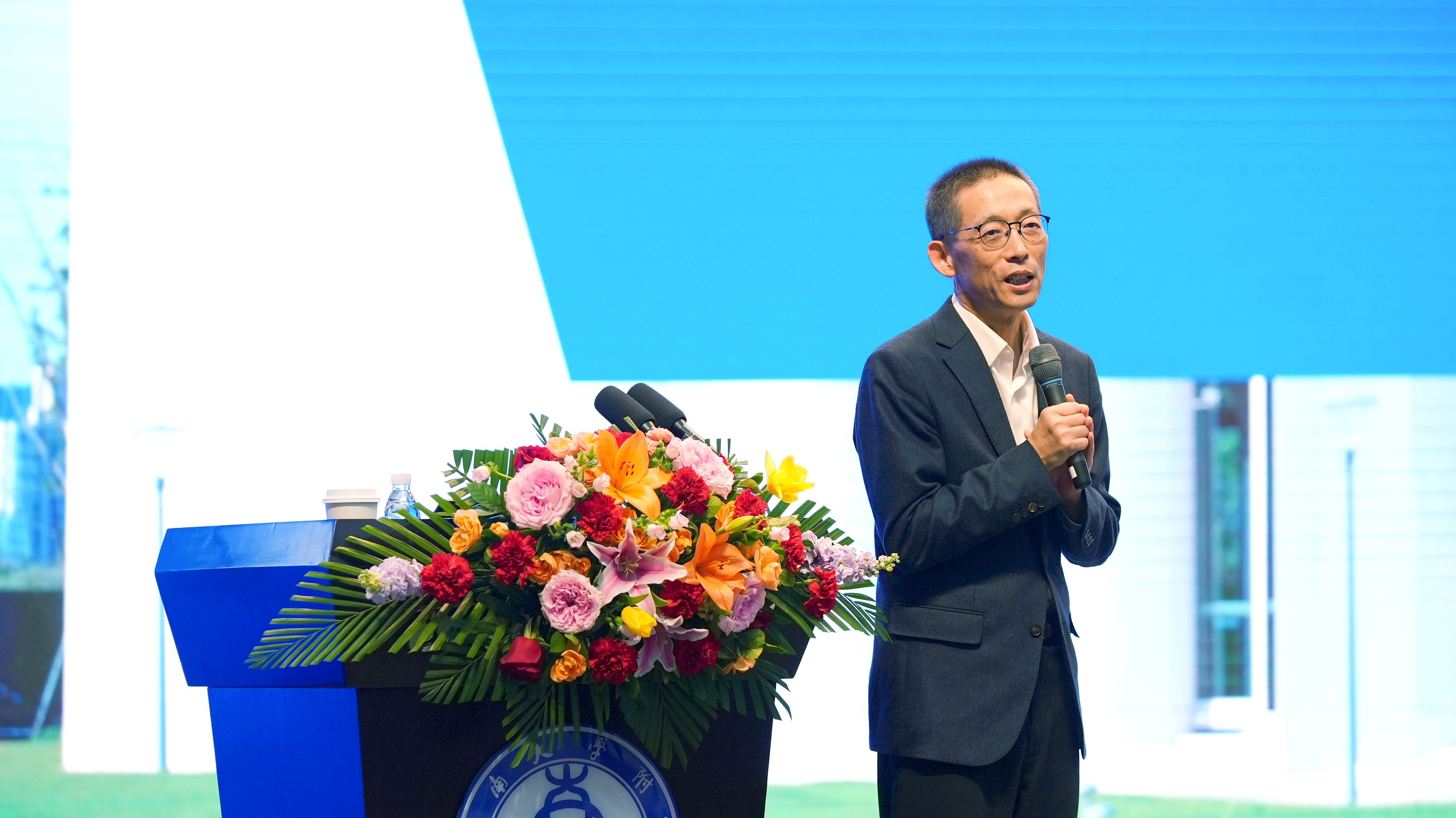

3月1日,中国科学院院士、西湖大学校长施一公来到西南大学附属中学校(以下简称“西南大学附中”),向该校师生作了《拔尖创新人才培养的西湖实践》的讲座。

施一公院士围绕拔尖创新人才培养这个主题,详细介绍了西湖大学的创立背景、办学定位、师资力量、本科生“一人一策”的培养方案等,并就西湖大学“高起点、小而精、研究型”的特点作了重点解读。他坦言,西湖大学的教学模式与办学理念不同于中国传统大学,是一所为科学家而来的大学。其以人才为立校之本、强校之基,在新型大学治理机制、拔尖创新人才培养模式和科技评价标准方面不断进行探索,致力于培养具有强烈社会责任感、宽广国际视野、扎实学科基础、卓越创新能力的人才。

“在AI来袭的当下,更应该培养的是你的科学素养,即批判性思维的能力。”在交流互动环节,有同学提问如何在平时学习中培养科学思维时,施一公表示,这种能力的培养就蕴含在日常的学习中,要学会多问几个为什么,用逻辑去贯穿一节课、一页纸、一本书,逐渐学会自己提出问题、回答问题,这样就能逐渐学会做研究。拥有自我学习的能力,比单纯地多学习知识更重要。

西南大学附中党委书记欧健介绍,学校探索建设“U-U-S”托管帮扶机制,依托“U云校”平台,与重庆、四川、云南、贵州、广西共49所合作学校签约,开设110个合作班,让优质教育资源惠及8000余名学生,共同推动教育事业的均衡发展;同时,不断创新教育教学方式,积极探索拔尖创新人才培养路径。

西南大学附中校长张勇提到,“西附”和“西湖”在重庆话里同音,希望更多学生从“西附”中学走向“西湖”大学。