科技日报记者 李禾

6日,记者从北京大学环境科学与工程学院(以下简称“北大环院”)获悉,在内蒙古师范大学环境健康研究院共同支持下,北大环院要茂盛教授团队研究发现,内毒素(LPS)在浓度为300ppb(十亿分之一)的臭氧中暴露5小时后,大鼠显著加剧贫血表型,致贫血能力增加近2倍。该成果已发表于《环境科学与技术》。

内毒素来源于革兰氏阴性菌细胞壁外膜,广泛存在于大气中。在雾霾污染过程中,为微生物繁殖提供有利条件,导致大气中内毒素浓度比空气优良状态时升高了2—8倍。内毒素具有很强的免疫原性,在进入人类或其他哺乳动物体内后可以被存在于各种细胞表面的受体蛋白识别,并触发炎症反应,释放多种炎性因子。

针对上述问题,要茂盛团队对大气内毒素与典型气态污染物臭氧开展了相关研究工作。研究团队构建氧化反应模拟系统,模拟内毒素与臭氧的大气氧化反应,并采用颈静脉导管大鼠暴露模型,系统评估内毒素及其被臭氧氧化后对大鼠的急性健康效应。同时,通过高分辨质谱等技术,研究内毒素及其关键毒性结构的氧化修饰特征,以及与受体蛋白的结合情况。

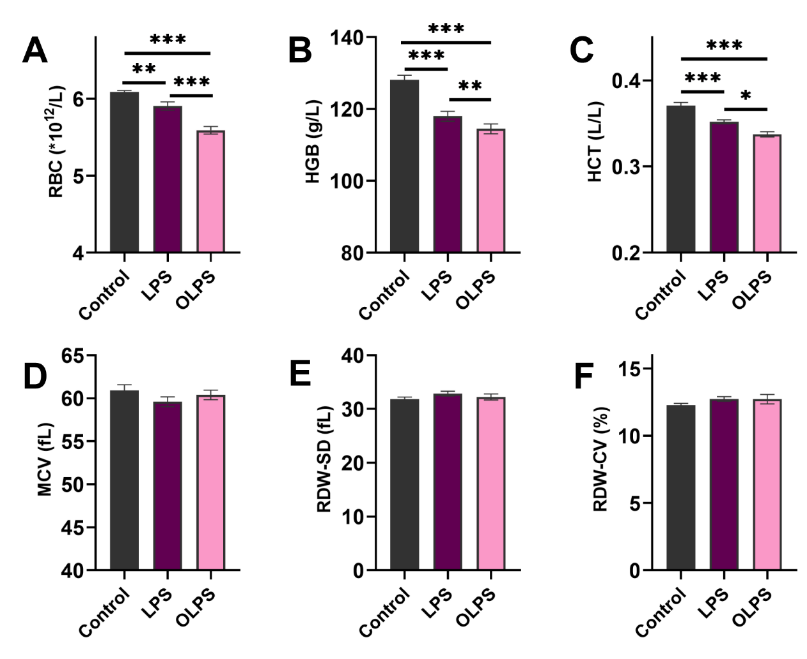

研究结果表明,内毒素在浓度为300ppb的臭氧中暴露2小时后,被臭氧氧化后的内毒素暴露组大鼠,红细胞浓度、血红蛋白水平及红细胞压积显著下降。

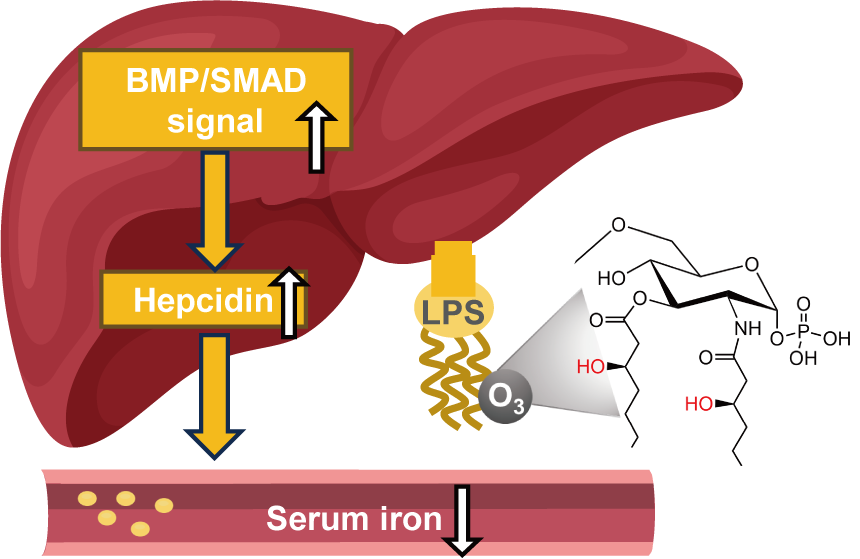

北京大学环境科学与工程学院博士生刘华莹说,研究表明,被臭氧氧化后的内毒素诱导的贫血表型与铁稳态失衡密切相关。大鼠血清中的铁离子、转铁蛋白饱和度显著降低,铁蛋白及转铁蛋白升高,进而促使肝脏铁调素表达上调,抑制铁吸收与释放,最终引发低铁血症与炎症性贫血。

傅里叶红外光谱与高分辨质谱也证实,臭氧的氧化反应保留了内毒素关键毒性结构的完整性,促使被臭氧氧化的内毒素与部分受体蛋白的结合能力增强。

要茂盛说,这项研究首次揭示了大气臭氧氧化内毒素后,其致贫血能力增强了近2倍,给大气内毒素污染的健康效应敲响了警钟。研究还进一步揭示了关注颗粒物组分的重要性,颗粒物的生物组分是不能忽略的重要有毒物质。在未来的大气化学研究中,应将生物成分的影响考虑在内。“这项研究也提示我们或许在很大程度上,低估了空气污染的健康效应。”要茂盛强调。

(受访者供图)