科技日报记者 杨宇航

2021年深秋,西藏自治区日喀则市拉孜县拉孜镇措布村的青稞地里,一群“不速之客”正蹲在田埂边拨弄土壤。领头的正是时任西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所所长王文峰。他抓起一把土搓了搓,眉头微皱地说:“盐碱化比预想的严重,得赶紧测数据。”这支由西藏自治区农牧科学院牵头,自治区内外11家单位组成的“揭榜挂帅”科技支撑乡村振兴典型模式创建的科研团队,在西藏自治区首个“揭榜挂帅”项目启动后的一个月内跑遍了达孜、拉孜、定结三地,白天钻牛棚、下菜地,晚上和农牧民围炉夜话。

在日喀则市拉孜县扎西宗乡旁吉村,村民次仁多吉向王文峰倒苦水,“羊越养越多,草却不够吃,冬天总掉膘。”团队当即采集了当地饲草样本,发现传统牧草营养不足。王文峰说:“上青贮玉米!”

2022年春,团队带着“豫青贮23”“铁研53”等多个青贮玉米良种重返旁吉村,手把手教村民青贮玉米覆膜保墒栽培技术。如今,该村230亩饲草基地年产青贮饲料500余吨,合作社绵羊存栏数从项目实施前的1608只增至2450只,13名村民当上“职业牧工”,年工资最高可达3万元。“以前放牧看天,现在靠技术吃饭。”次仁多吉摸着新买的幸福摩托车笑道。

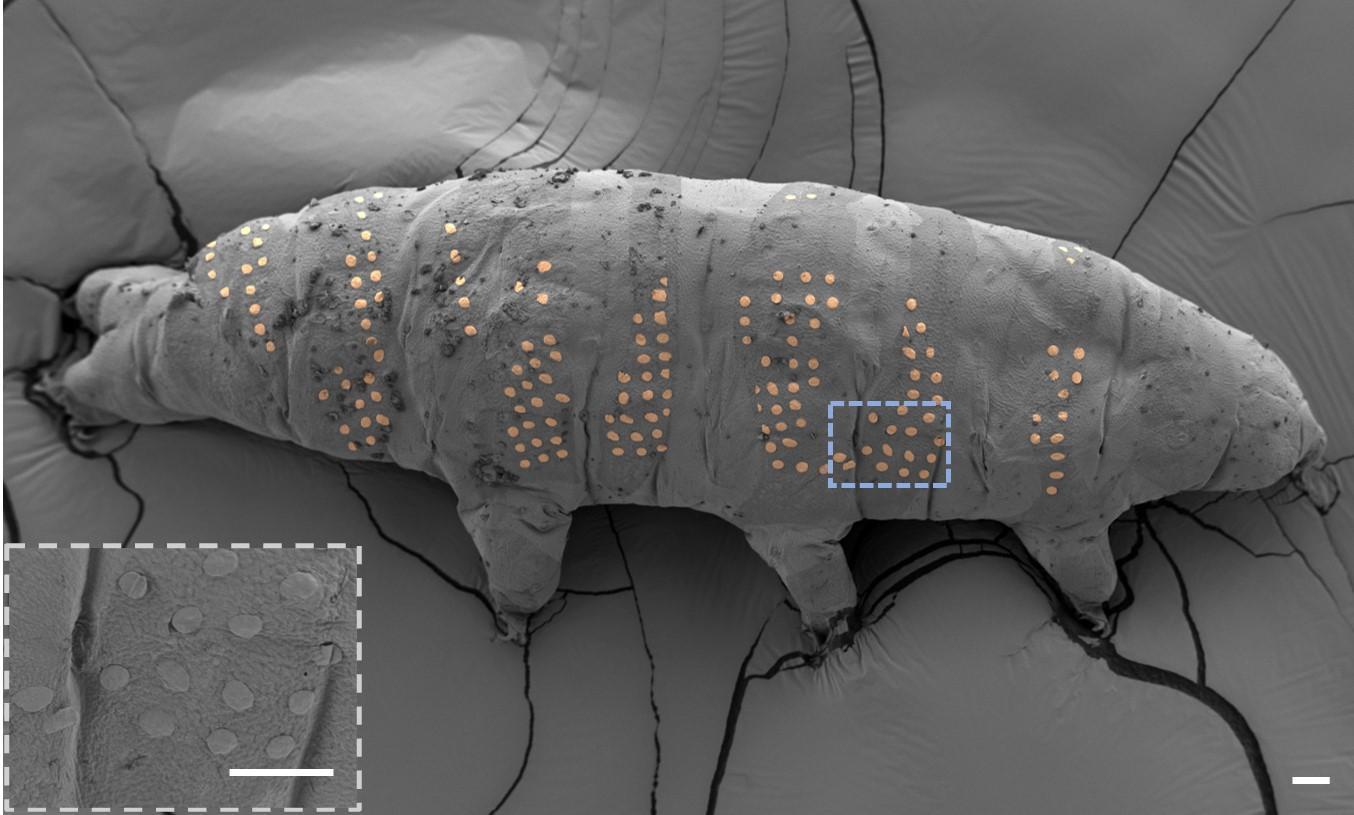

站在日喀则市拉孜县旱地农田旁,王文峰的手机响个不停,原来是中国水产研究院东海所专家正在线上指导盐碱水养殖技术。“大田尾水收集后养鱼,鱼塘底泥还田改良土壤,这叫‘一水两用’。”他指着新建的1000平方米养殖池介绍道。团队引进的“湘云鲫”在零下15℃存活,鱼粪经微生物处理后变成有机肥,过去撂荒的盐碱地如今亩产青稞增加30公斤。

在海拔2300米的日喀则市定结县陈塘镇那塘村,科技带来的改变更具“反差感”。这个曾经连蔬菜都靠外运的边境村,如今在区农牧科学院专家指导下建起了藏药材种植大棚。47岁的巴桑卓玛参加完波棱瓜种植培训后,把家中的2亩玉米地改种藏药材,“专家教我们仿野生种植,1斤波棱瓜籽卖80元,顶上过去半亩玉米钱。”科研团队开发的鸡爪谷代餐粉生产线,更让这种边境特色作物身价翻倍,2023年带动513位村民人均增收1682元。

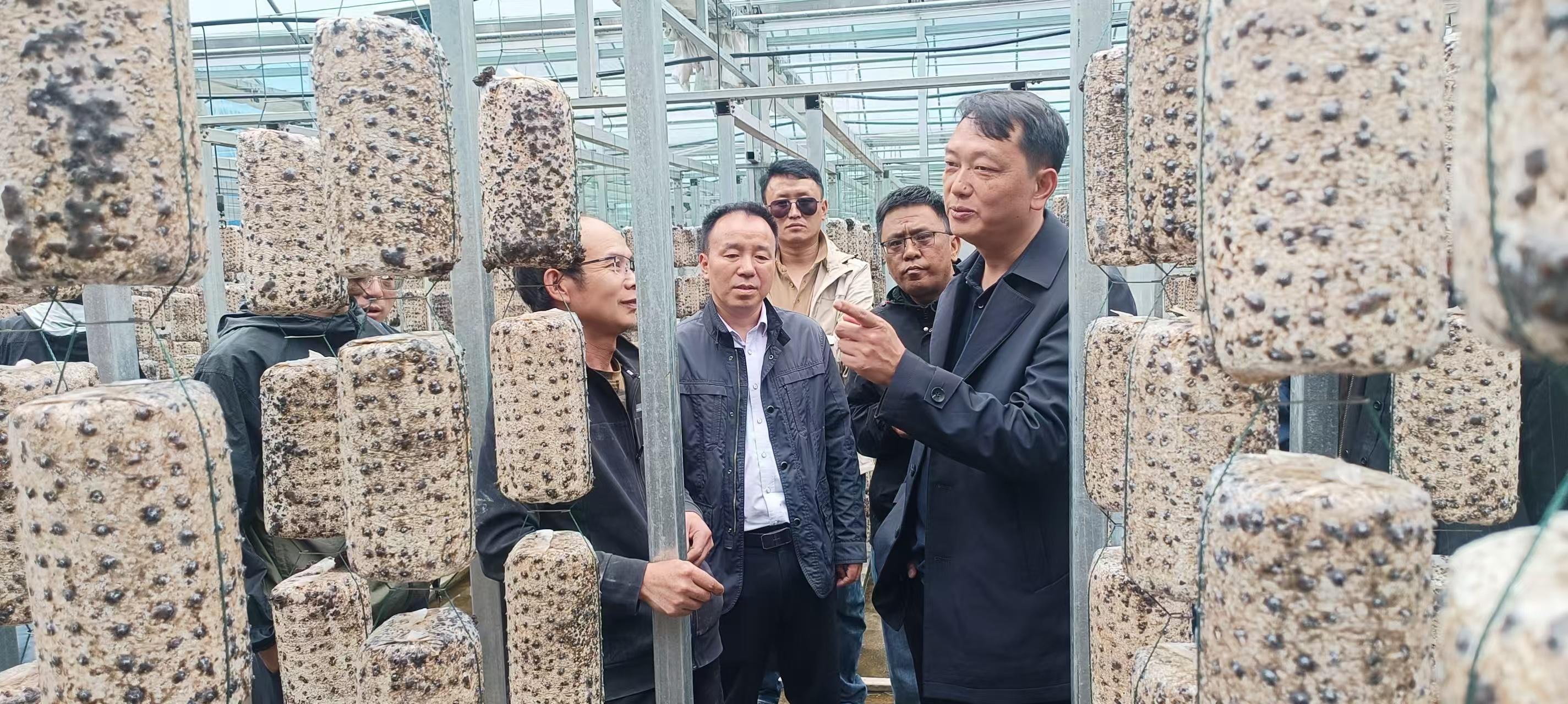

“王老师,菌包长白毛了咋办?”在日喀则市定结县陈塘镇的黑木耳种植基地,曾经的放牛郎扎西顿珠如今成了技术员。区农牧科学院每周一次的“帐篷课堂”,让这个只有初中文化的牧民学会了pH值检测、温湿度调控。去年,他带领5户村民承包2个大棚,年收入突破8万元。“现在村里争当‘科技明白人’,培训名额要靠抢。”陈塘镇党委书记林立鹏说。

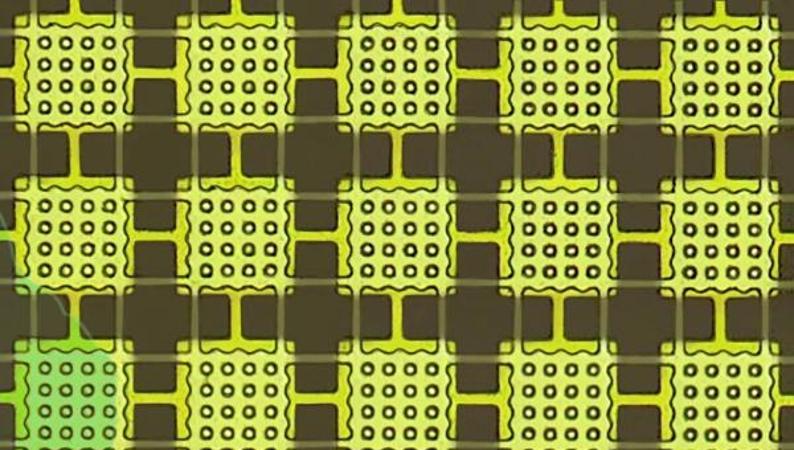

这种蜕变在拉萨市达孜区唐嘎村更为显著。区农牧科学院引入的奶牛智慧养殖系统,让62岁的格桑老人在平板电脑上学会了监测奶牛发情期。“每头牛耳朵都有电子标签,体温异常自动报警。”老人展示了手机里的APP。如今,唐嘎村建成西藏首个青饲玉米裹包加工示范点,带动46户村民转型为“产业工人”,2023年人均增收超15%。

翻看王文峰的工作笔记,密密麻麻记录着3组数据:达孜区青稞亩产突破380公斤,拉孜县蔬菜瓜果产量提高20%,定结县农产品加工转化率增长35%。“科技不能只算论文账,更要算民生账。”他常把这句话挂在嘴边。眼下,团队正与中国科学院亚热带农业生态所联合开发“智慧牧区”大数据平台,计划将三大模式推广至30个边境村。

站在那塘村新建的藏猪养殖合作社前,已于2024年11月担任西藏自治区农牧科学院副院长的王文峰望着山坡上的光伏板若有所思,“下一步要解决电力不稳影响冷链运输的问题。”这位高原农业科技“领军人”的记事本上,又添了新课题。