◎杜洪燕 龚 晶

随着城市化进程加速,我国城市建成区绿化覆盖率达到43.32%,但杨柳飞絮、悬铃木果毛及柏科花粉等植源性污染问题同步凸显。这些生物污染物不仅诱发呼吸道疾病、增加事故风险,更对精密仪器制造、城市空气质量提升等构成威胁。例如,北京杨柳飞絮期从4月上旬持续至5月下旬,平均1年产生2000吨杨柳絮。近期,北京协和医院春季过敏门诊日均就诊患者超400人次,季节性健康风险与城市治理压力加大。如何统筹生态安全与城市治理需求,构建科学化、精准化的综合治理体系,成为超大城市治理能力现代化的重要标尺。

城市花粉飞絮治理难题待解

杨柳飞絮与花粉过敏的加剧,本质上是城市化进程中生态平衡被打破的缩影。杨柳雌株通过飞絮传播种子,柏树、松树依赖风完成授粉,这些本是植物的生存策略。然而,当这些植物被大规模引入城市绿化体系后,其繁衍行为便与人类活动产生冲突,气候变暖进一步放大了这种矛盾。研究表明,全球平均气温每升高1℃,植物花粉季节平均延长20天,花粉产量增加40%。二氧化碳浓度升高不仅促进植物光合作用,还会增强花粉中过敏原蛋白的致敏性。

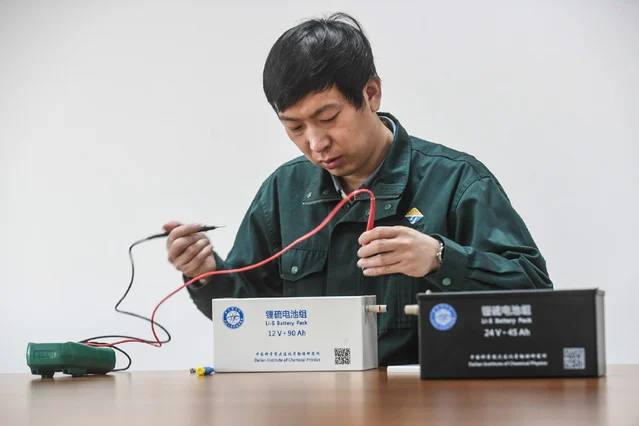

2015年以来,我国相继出台《关于做好杨柳飞絮治理工作的通知》《关于科学绿化的指导意见》等政策文件,各地通过实施药剂抑制、树种优化、监测预警等综合措施,在防治研究和治理实践中取得阶段性成效。以北京为例,其研发“抑花一号”等环保型树干注射药剂,药效延长至2年;试点可降解飞絮固定剂,降低喷水治理频率;优化飞絮预报模型,2024年高发期预报误差缩小至24小时内。这些技术创新为精细化治理积累了经验,但新技术推广应用尚不普遍,以下深层矛盾仍待破解。

一是单一速生树种占比过高。北方城市杨柳雌株占比普遍超50%,单株年飞絮量达1.5公斤;南方城市悬铃木占比近半,果毛污染期30—45天。这种单一速生树种主导的绿化模式,虽在短期内能快速形成林荫效果,但导致生物多样性下降和污染物集中暴发,部分区域飞絮浓度峰值达每立方米数千粒,远超人体耐受阈值。

二是监测预警精度不足。现有技术对飞絮暴发时间的预测误差大多超过48小时,且监测设备主要分布在城市主干道,难以准确反映社区、公园等区域的污染状况,导致基层治理常陷入“问题显现后被动应对”的困境,反复作业却效率低下。

三是治理成本居高不下。喷洒生物抑制剂单株年成本超百元,且需组织人力频繁喷洒作业,部分地区尝试通过无人机喷洒生物抑制剂治理飞絮,但因作业成本较高难以推广。物理清理设备如雾炮车、飞絮吸尘器等购置费用高昂,但作业范围仅覆盖主干道的部分区域,背街小巷治理仍依赖人工清扫。

四是跨部门协同机制不畅。林业部门掌握的树种数据库更新时间为5年左右,环保部门的空气质量监测侧重工业污染,卫健部门的过敏病例统计未与植物物候关联。这种“数据孤岛”现象导致应急响应迟缓,影响治理效果。

五是公众参与度有待提高。调查显示,部分居民通过非正规渠道获取防护知识,且误信“火烧飞絮”“盐水泼树”等不科学传言的情况时有发生。

科学构建全链条治理体系

面对城市花粉飞絮治理难题,需跳出“头痛医头”的惯性思维,以系统思维整合技术创新与制度创新,从源头防控、精准监测、协同治理等维度构建现代化治理体系。

一是优化树种结构。在推广雄性无絮杨柳品种时,应充分考虑其花粉致敏性。单纯将雌株替换为雄株可能导致花粉浓度显著上升。应优先选择花粉产量低或无花粉的雄性品种,或利用基因编辑技术开发完全不育的绿化树种,从源头实现致敏花粉与飞絮污染的双重控制。同时,应制定科学的树种更替计划,逐步提高乡土树种和抗逆性树种的种植比例。对于历史保护区,可采用定向修剪与局部药剂注射的方法。此外,《主要林木目录》的修订需动态化——北京2025年剔除刺柏属(包括圆柏属)植物,及时淘汰高风险品种的做法,为其他城市提供了参考。

二是完善监测体系。在重点区域布设智能监测终端,实时采集气温、风速、植物生长状态等关键数据。建立分级预警机制,提前一周发布飞絮风险预报,为应急响应留足准备时间。定期发布分区域防护指南,提升预警信息的精准性和实用性。例如,北京推出的“花粉健康宝”微信小程序,通过物联网传感器实时上传数据,并结合气象模型实现分区域预警。未来可探索利用AI算法预测飞絮扩散路径。

三是推动技术创新。重点研发具有长效防护效果的抑制剂,降低作业频次。此外,开发适用于窄巷作业的轻型清理设备,提升背街小巷治理能力。建立技术验证和评估机制,筛选性价比高的治理方案向社区推广,避免资源浪费。

四是强化工作协同。可建立定期会商制度,实现信息实时共享和快速响应,打通林业、环保、医疗等部门的数据壁垒,建立包含树种分布、空气质量、就诊人数等信息的共享数据库。

五是加强科普引导。通过官方短视频账号、社区讲座等多种渠道,普及飞絮防护知识和科学治理方法。通过社区智能广播、电梯屏滚动播放警示案例,将科学治理知识融入城市公共服务场景。

总之,城市植源性污染治理,既是生态保护课题,也是超大城市治理能力的“试金石”。唯有坚持科技赋能与系统治理相结合,统筹短期防控与长期规划,才能在绿色发展与宜居安全间找到平衡,为人民群众营造“有绿无扰”的城市环境,让科技成果真正惠及民生。

(作者杜洪燕、龚晶分别系北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所副研究员、研究员)