科技日报记者 吴纯新 通讯员 吴宇明

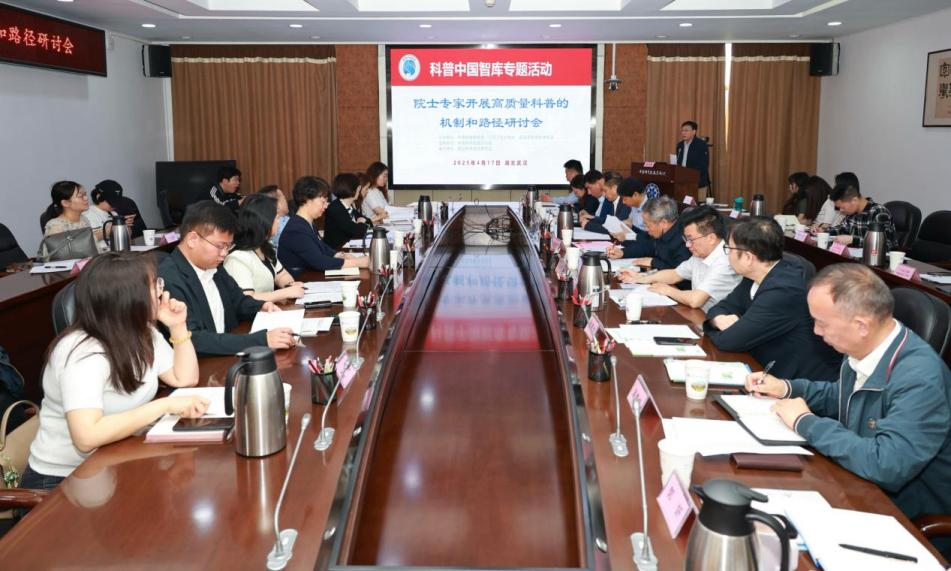

“武汉院士科普工作室是院士专家和社会各个方面贯彻落实科普法,履行科普责任、创新科普理念和实践的有益探索和成功经验,是立足武汉、面向全国和广大网民做科普。”4月17日,在中国科学院武汉分院举行的科普中国智库专题活动——院士专家开展高质量科普的机制和路径研讨会上,中国科学院武汉分院副院长关武祥表示。

关武祥介绍,该院将深化联动协作,进一步为实现高水平科技自立自强和推进武汉建设具有全国影响力的科技创新中心贡献智慧力量。

会上,中国科学院院士、武汉大学物理学院二级教授徐红星,科学与人文科普工作室专家潘春旭,华中科技大学教育科学研究院教授魏署光等科普专家先后结合具体案例作科普心得分享。刘经南院士信息通信科普工作室、孙和平院士精密测量科普工作室、丁汉院士智能制造科普工作室、徐红星院士科学与人文科普工作室、徐卫林院士纺织科普工作室以及李培武院士食品安全科普工作室代表,围绕工作室建设等相关工作做交流发言。

武汉市科协党组书记李定君表示,做科普靠情怀不可持续,靠机制才有未来;科普工作靠“关键少数”领军人物可形成引领,靠“绝大多数”科普人才方能真正普及;科普工作“各自为政”容易形成资源分散,靠政府统筹才能实现低耗高效。同时还对武汉院士科普工作室下一阶段工作从机制、科普人才培养和评价激励等方面提出了建议。

“在做科普的过程中,其实我们自己也在不断思考、提高。能为孩子们解惑,激发他们对科学的兴趣,我很高兴。”中国科学院院士孙和平现场分享了自己前不久到云南开展“科学与中国”精密测量科普云南行的经历。

孙和平回忆,有时科普报告会结束后,孩子们会带着问题自发在操场排起长队,等院士专家解答,一个半小时的科普报告会,因为学生的热情,整整两个半小时才结束。

孙和平提出,科学普及不是简单的知识灌输。青少年正是好奇心旺盛的时候,是培养科学兴趣的最佳阶段,这个时候不仅要向他们普及科学知识,更要弘扬科学家精神,播撒科学种子,激发青少年好奇心、想象力和探索欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。

中国科普研究所党委副书记、纪委书记胡富梅认为,武汉院士科普工作室是科技领军人才和团队贯彻落实科普法带头开展科普的有益探索,是社会各个方面履行科普社会责任的有益探索,是政府和科协履行科普组织和管理责任的有益探索,是新时代科普创新的有益探索。

据悉,本次活动由中国科普研究所、人民卫生出版社、武汉市科学技术协会主办,中国科学院武汉分院支持,武汉科学普及研究会承办。

(受访单位供图)