科技日报记者 张佳星

“我要上山割橡胶,还要照顾母亲和女儿,我的腿不能截肢”,患者恳切的话语,让“白求恩奖章”获得者、海南省第五人民医院皮肤康复科主管护师邢少云暗暗下定决心,一定要找到新技术,治好患者的麻风溃疡。

有一类脑胶质瘤患者,复发后的平均生存期仅为4个多月。它急速发展的病因是什么,能不能通过靶向病因治疗让患者生存期延长?“白求恩奖章”获得者、首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师江涛院士从基因组、蛋白质组等多组学的海量数据中搜寻着答案。

国务院新闻办公室4月22日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,卫生健康系统代表围绕“践行医者仁心 护佑人民健康”与中外记者见面交流,讲述他们以创新为“剑”逐一攻克健康难题的坚守。

多年来,邢少云坚持留在麻风病区工作,并用温暖和关爱呵护麻风患者,彰显了医者的仁心大爱。她却不满足于此,为了降低患者溃疡率和截肢率,积极开展预防及康复技术研究。

“我认真向专家和同行请教,带领团队运用创疡再生医疗技术,开启治疗之路。每天换药两次,我们不放过任何一个细节,密切观察伤口状况。”邢少云说,经过两个多月的治疗,患者伤口治愈,腿也保住了。团队又将创疡再生医疗技术进行了更广泛的推广应用,仅用3年时间,就在病区基本消灭了溃疡伤口。

江涛经过数年“大海捞针”式搜寻后发现,如果“PTPRZ1”和“MET”两个残缺基因链凑巧搭在一起,就会刺激下游通路,激活癌细胞,导致肿瘤耐药与复发。“我们在国际上首次命名了关键融合基因PTPRZ1-MET,并针对这一基因研发出一种小分子化合物类创新药,可以使部分患者活得更长。”江涛说,哪怕只有1%的希望,医生也会为患者做出100%的努力。

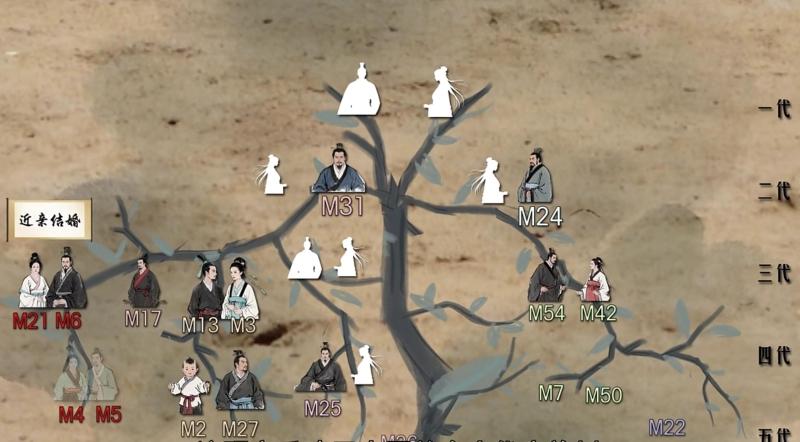

古老中医也在新时代卫生健康工作者的创新下结出“新果”。“面对反复流产等生育难题,我们运用现代知识库和数据库,系统梳理患者临床信息,找到临床规律,将中医药‘治未病’和‘整体观’融入现代诊疗中。”全国卫生健康系统先进工作者、广州中医药大学第一附属医院妇科主任中医师郜洁说。

在构建大样本队列的基础上,郜洁带领团队系统梳理了患者中医症候信息,找出演变规律,用现代多组学技术找到了中西医结合的最佳切入点。同时,团队将人工智能技术与中医妇科的面诊、舌诊进行深度融合,初步建立了辅助决策辨证系统,让优质的中医医疗资源下沉到革命老区和偏远地区。她还带动建设了海外工作站,积极推动学术交流,扩大中医药的国际影响力。

既要防范传染病风险,又要管住高血压等慢性病,把好百姓健康大门的公共卫生工作更加离不开创新。

“我们应用癌症筛查平台和市民App测评癌症风险,智能化癌症风险测评模型半小时内就可给出结果,提醒测试对象是否高危,并触发医疗机构绿色通道。”全国卫生健康系统先进集体代表、江苏省无锡市疾控中心主任医师焦建栋说,无锡疾控中心将继续开展“人工智能+”行动,在流行病学调查、监测分析、风险评估等疾控领域实践探索。

“看病不再只靠听诊器、血压计、体温计‘老三样’了,村级医疗设施、医疗条件、医疗质量都有了明显提高。”“白求恩奖章”获得者、贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波镇白秧坪村卫生室乡村医生杨世霞说,通过到上级医院定点学习,接受大城市医院对口支援和远程教学等方式,乡村医生的医学知识和技能不断提升。