科技日报记者 赵向南 通讯员 闫欣睿

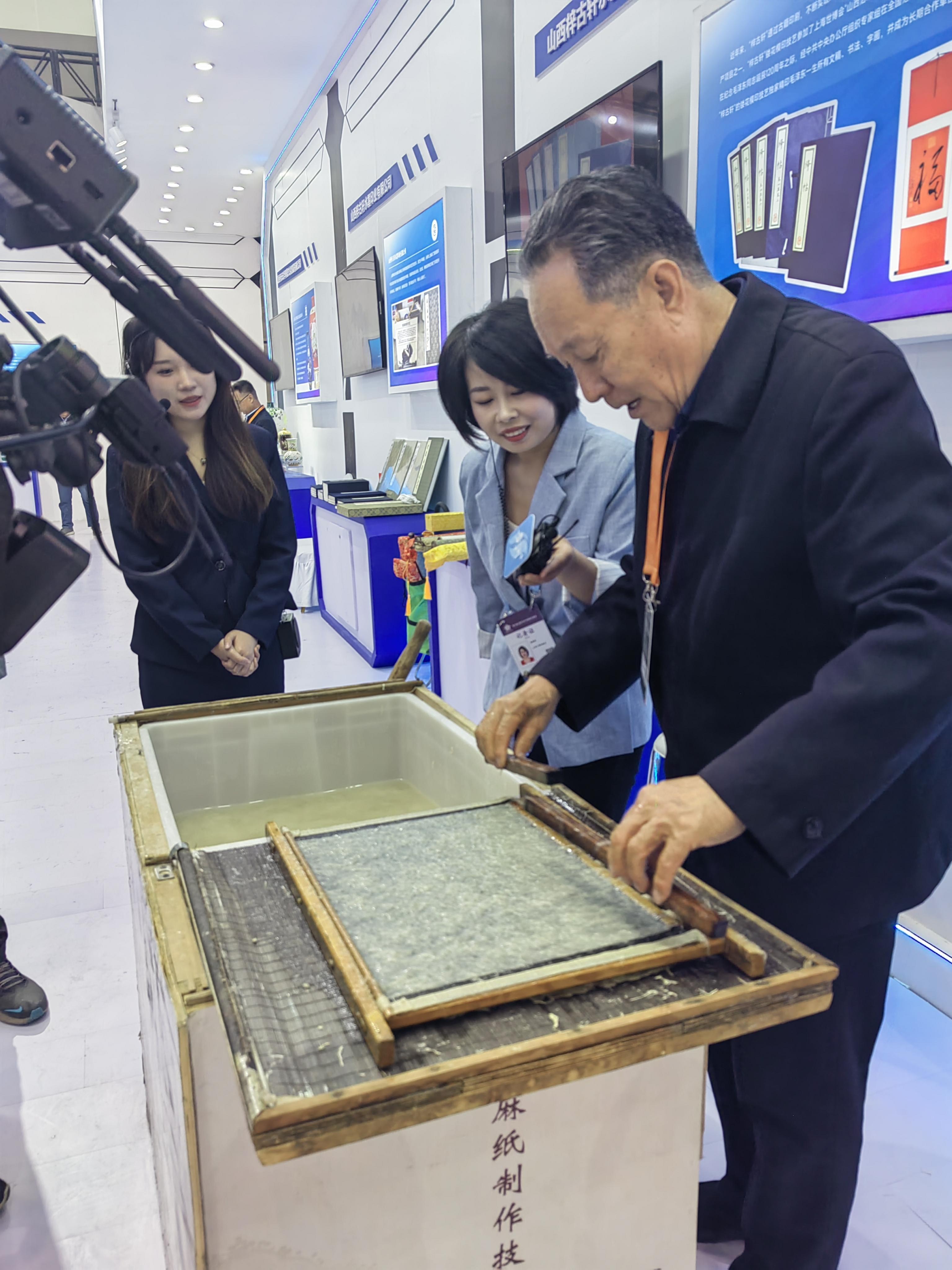

一本书,若用中国传统水墨、纸张和古典装帖形式制作,展卷则闻墨香,会有更愉悦阅读体验。第四届全民阅读大会开幕前夕,科技日报记者探访山西梓古轩水墨印业有限公司(以下简称山西梓古轩),了解中国传统“水墨印”技术,感受仿古重印书籍的墨香和传承文明。

山西梓古轩展厅一角,摆着一套仿古重印的《绛帖》,记者翻阅该帖,墨香四溢、钤印鲜红、笔墨酣畅,特别是黑底色上印刷的红字释文,温润如玉、纤毫毕现,纸墨淳古可媲美真帖。“我们继承发展了中国传统‘水墨印’技术,用现代机器设备印刷中国古籍善本和书法字画作品,实现了从‘视觉性’仿真迈向‘实质性’真仿的突破。”山西梓古轩负责人郭安民说,“若使用正确方法保管,这套《绛帖》可留存千年不朽。”

山西梓古轩是国家级高新技术企业,研制耐久环保性水墨,改进中国传统麻纸制作技艺,发展了中国传统“水墨印”工艺,从根本上解决了传统印刷费时费工、精细度差和现代油墨印刷污染环境、不能耐久保存等一系列问题。该成果拥有发明专利并转化应用,山西省科技厅鉴定该成果在同类研究中达到国内领先水平。

“印刷水性墨”解决了现代油墨烦恼

存于英国伦敦大英图书馆的《金刚经》,是唐代雕版印刷的书籍,距今1000多年,仍墨色均匀、字迹清晰。而不少现代纸张和油墨印的印刷品,存放几年甚至几十年,却墨色褪色、字迹模糊,有时还发出阵阵臭味。

“用化学油墨印的书,字虽然色彩鲜艳,但保持不长久,一经曝晒便会褪色,而且油墨含有对人体有害和污染环境的化学成份。”郭安民解释着。他回忆说,20世纪80年代,我去烈士纪念馆瞻仰,看到一张1940年出版《新华日报》,上面刊登着我伯父郭仁烈士讣告。这张报纸脆化泛黄,字迹难辨,由此萌生了研发“印刷水性墨”。

古书字迹清晰的关键因素是印墨和纸张。为了找到“印刷水性墨”技术,郭安民拜访山西省印刷技术研究所专家,远赴安徽芜湖求教于徽墨制作大家,到北京荣宝斋探求制墨良方……经过10多年反复配方试验,“印刷水性墨”终于研制成功。

“该墨不含化学制剂,以中国传统书写水性墨为基料,加入多种天然植物剂,适宜于麻纸印刷用,具有固色、防洇、防霉等性能。”郭安民说,该墨把中国传统书写水性墨转换为印刷水性墨,保留了传统水墨印刷环保、耐久保存等特点,并与现代电子制版技术相结合,可使用机器设备,在宣纸、麻纸上大量复制或重印古籍图书、书画作品。

“印刷水性墨”解决了现代油墨的环保烦恼,也让书籍摆脱了“百年即模糊”的困境。“该墨对仿古重印古籍、传播中华文化意义深远。”郭安民说。

传承并革新麻皮造纸技艺

麻是中国最古老和最主要的造纸原料,从汉代一直沿用到宋元时期。“麻纸属于导管纤维,相比于宣纸这种树皮纤维,吸湿性强、散失水分快,具有良好的稳定性,更适宜印刷古籍。”他说,“保存时间最久的《金刚经》,用的纸就是麻纸。”

“水墨印”之“墨”成功后,郭安民又盯上了古人印书所用的麻纸。传统工艺造麻纸,对郭安民来说,面临着原料、工艺、成本等难题,“一是麻类植物种类多,但适宜造纸麻的品种记载不明;二是麻皮沤浸用时久且臭,存在环境污染;三是手工制作,效率不高,成本过高。”郭安民坦言。

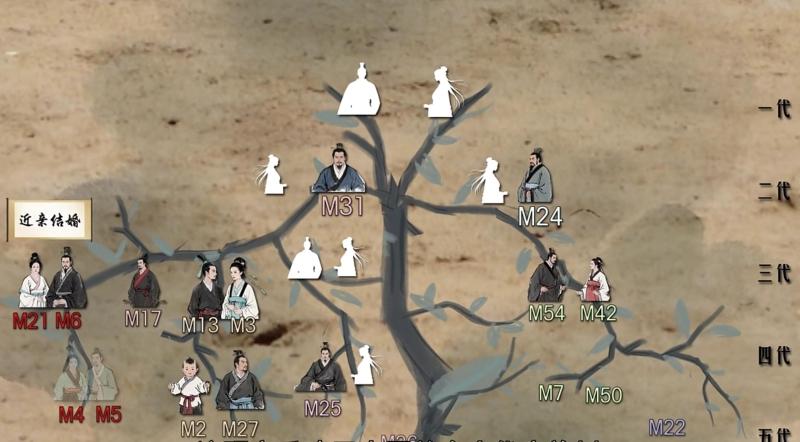

山西从南到北均种植麻类植物。为此,郭安民在山西产麻地和有制作麻纸作坊的地方,遍寻适宜造纸原料的麻,了解学习麻纸制造工艺,成立蒋村麻纸研究所,和制纸老师傅用传统办法一遍遍试制……

“经过大量实验,选用山西农业大学研发的麻,而且只用生长110天的麻皮制纸,工艺采用山西定襄蒋村麻纸工艺。”郭安民说,但该工艺制的麻纸粗糙,纸面有黄点草节和纤维刺、纤维束,还有透光点和色斑,不适宜水墨印刷。

经过千百次试验,郭安民研发出“纯生物麻纤维环保制浆法”,解决了传世典籍和重要文献的用纸问题。“我们改传统沤麻为生物处理,用弱碱性真菌处理麻纸,解决了造纸中环境污染问题。”郭安民说,这种工艺造的麻纸不发生降解和霉变,而且更有韧性,适宜水墨印刷。同时,他还研发了麻纸纸浆球磨打浆机,解决了手工打浆效率低下问题。

“水墨印”技术为传世典籍、名人手迹的水墨印刷复制带来福音。“我们是省级以上博物馆、纪念馆、出版社的合作单位,为他们提供仿古重印。”郭安民自豪地说,在有关部门安排下,已仿印了《绛帖》《四美图》《兰亭序》等古籍,正计划重印《赵城金藏》,让中华文化血脉永续流淌。

“只用麻皮制纸,成本还是高。我们已开始研究全麻制纸技艺。这项成果很快问世,会大幅降低水墨印成本,能仿印更多古籍善本,让中华宝贵文化财富焕发更绚丽光彩。”郭安民表示。