科技日报记者 张盖伦

“从入选项目来看,每个项目都不仅是考古发掘,还动用了各种研究手段和方法。多学科结合在这样一个时代走向了新的层次。”24日上午,2024年度全国十大考古新发现结果公布。中国社会科学院学部委员王巍在点评项目时指出,自然科学技术手段的应用,对曾经考古上的一些推测起到一锤定音的作用,具有重要价值。

全国十大考古新发现评选,是国家文物局委托中国文物报社和中国考古学会举行的年度评选活动。2024年度入选项目为四川资阳濛溪河遗址群、浙江仙居下汤遗址、甘肃临洮寺洼遗址、西藏康马玛不错遗址、湖北黄陂盘龙城遗址、陕西宝鸡周原遗址、北京房山琉璃河遗址、安徽淮南武王墩一号墓、云南晋宁河泊所遗址、新疆喀什莫尔寺遗址。

北京联合大学校长雷兴山告诉科技日报记者,现代考古学发展的一个显著特征,就是科学技术手段在考古发掘和研究中得到越来越多的应用。“也只有借助现代科技手段,我们才有更多的发现,有一些我们前辈永远不太可能有的发现。”

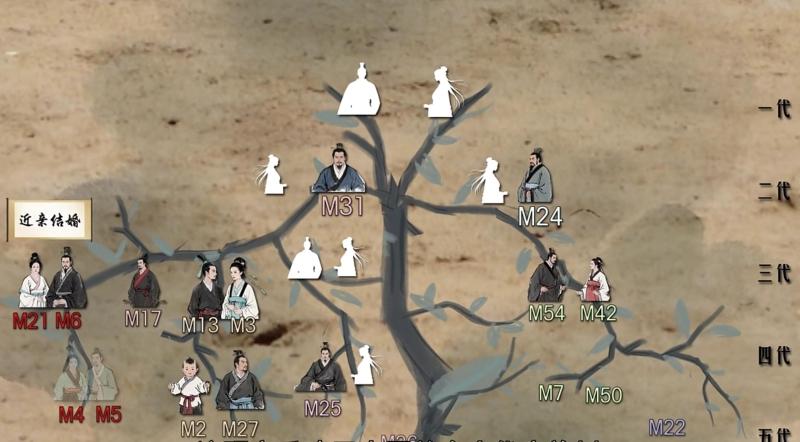

雷兴山举例道,在北京房山琉璃河遗址,通过人类全基因组高分辨率亲缘鉴定的最新方法,考古团队首次在商周考古领域复原古代家族树,判断该墓地的家族关系是以父系遗传为纽带,还存在近亲结婚现象。这为研究墓葬排列方式、社会组织结构提供全新视角与方法。

“我们考古学原来有个词叫‘透物见人’,通过出土的器物看到器物背后的人。其实我们在考古发掘中能看到‘人’,但是我们往往只能知道人的年龄、性别、疾病,对他们社会组织结构不清楚,对墓主之间的血缘关系不清楚,是‘见人而不知人’。”雷兴山表示,引进最新的技术手段,可以更清楚地看到人,看到古代家族关系和社会结构。

其实,多个入选“十大考古新发现”的项目,都产出了多学科交叉融合的研究成果。

湖北黄陂盘龙城遗址为夏商时期长江中游的中心城市聚落,是探索长江流域早期文明进程的关键遗址。近年来考古团队践行大考古工作理念,聚焦长江流域文明进程学术问题,从遗址发掘、科学研究到价值诠释,展开持续性工作。记者注意到,考古团队对遗址周边水域开展水下钻探,进一步对湖底钻芯做了植硅体、孢粉等多学科分析。盘龙城遗址景观与环境研究,从考古学证据揭示出江汉地区夏商水位变化趋势,为认识历史上长江水文变化、古今聚落选址提供了重要资料。

西藏康马玛不错遗址的新发现是近年来西藏考古新石器阶段最重要的学术突破,发现了迄今为止青藏高原腹地海拔最高、年代最早、延续时间最长(距今4800-2000年)也最为清晰的文化序列,解决了西藏中南部新石器不同阶段的文化格局问题。该遗址考古工作结合多学科研究,在古DNA、古人类学、动植物考古和环境考古等方面实现了全方位的突破,揭示了人类在海拔4400米以上的生态位活动的高原适应性、复杂性和连续性。

浙江仙居下汤遗址揭示了距今9000年前上山文化中晚期中心台地、外围人工土台、环壕的三重聚落结构及其动态发展过程。下汤遗址是我国南方早期稻作农业社会对一万年文化史、一万年文明起步的重要实证。遗址保存完好,各类遗迹和遗物极为丰富,为多学科研究提供了丰富材料,为复原和重建早期农业社会提供了有力支撑,为研究我国南方地区早期稻作农业社会提供了重要样本。

王巍表示,现在很多考古工作都是多学科、大团队作战:“自然科学技术手段为考古学家配置了‘望远镜’和‘显微镜’,让我们看得更远,看得更细微。”