科技日报记者 张盖伦

4月29日上午,来自黑龙江省的5岁孩子何雨航,在中国国家博物馆(以下简称“国家博物馆”)体验了一次机器人操作。他操作的机器人来自河海大学,叫“探伤专家”,长得像蜘蛛,能站立、移动,能前倾后仰。机器人搭载了水利工程输水廊道缺陷检测系统,能精准识别廊道中的裂缝,可代替人工巡检。在当天开幕的“青春之歌——全国大学生创新成果展”上,类似这样的科研成果有118项。本来是跟着妈妈来博物馆看文物的何雨航,被大哥哥大姐姐的科创产品深深吸引了。

此次展览是国家博物馆“国家展览计划”2025年度首个展览,由教育部、文化和旅游部、国家博物馆联合举办。展览通过118个创新项目,构建起一场跨越学科、融合实践、传递梦想的对话,全面展示新时代大学生的优秀实践成果。

浙江大学计算机科学与技术专业博士研究生陈天润在展览上遇到了一位老熟人。对方多年前曾在某次创新创业大赛上采访过他。“那个时候,他做的就是3D打印机,只不过还比较粗糙。”那位记者介绍。

陈天润在这条路上默默坚持了多年,公司在消费级3D打印机领域已经做到了头部。“我们把3D打印机做成了家电。”团队利用自研的3D大模型算法和数字打印技术,通过AI技术提供创意实现的软硬件解决方案,将3D打印从小众市场推向家庭、教育、工具创作和休闲娱乐等更具潜力的市场。“拍一张照片,就能3D打印。更多人可以零门槛体验这些技术,是一件很酷的事。”陈天润语气带着自豪。

东南大学机械工程学院青年教师李兵兵带来展览的是个大家伙。在学院多年车辆研发经验积累上,他们让汽车飞了起来。东大鲲鹏是全球首辆分布式电驱动飞行汽车,采用陆空一体化设计,可以全轮转向、全轮驱动,主要用于观光旅游和消防。“目前产品已经引起了市场关注,我们准备成立公司并计划融资。”李兵兵说,他之后还想继续深耕低空经济这一赛道。

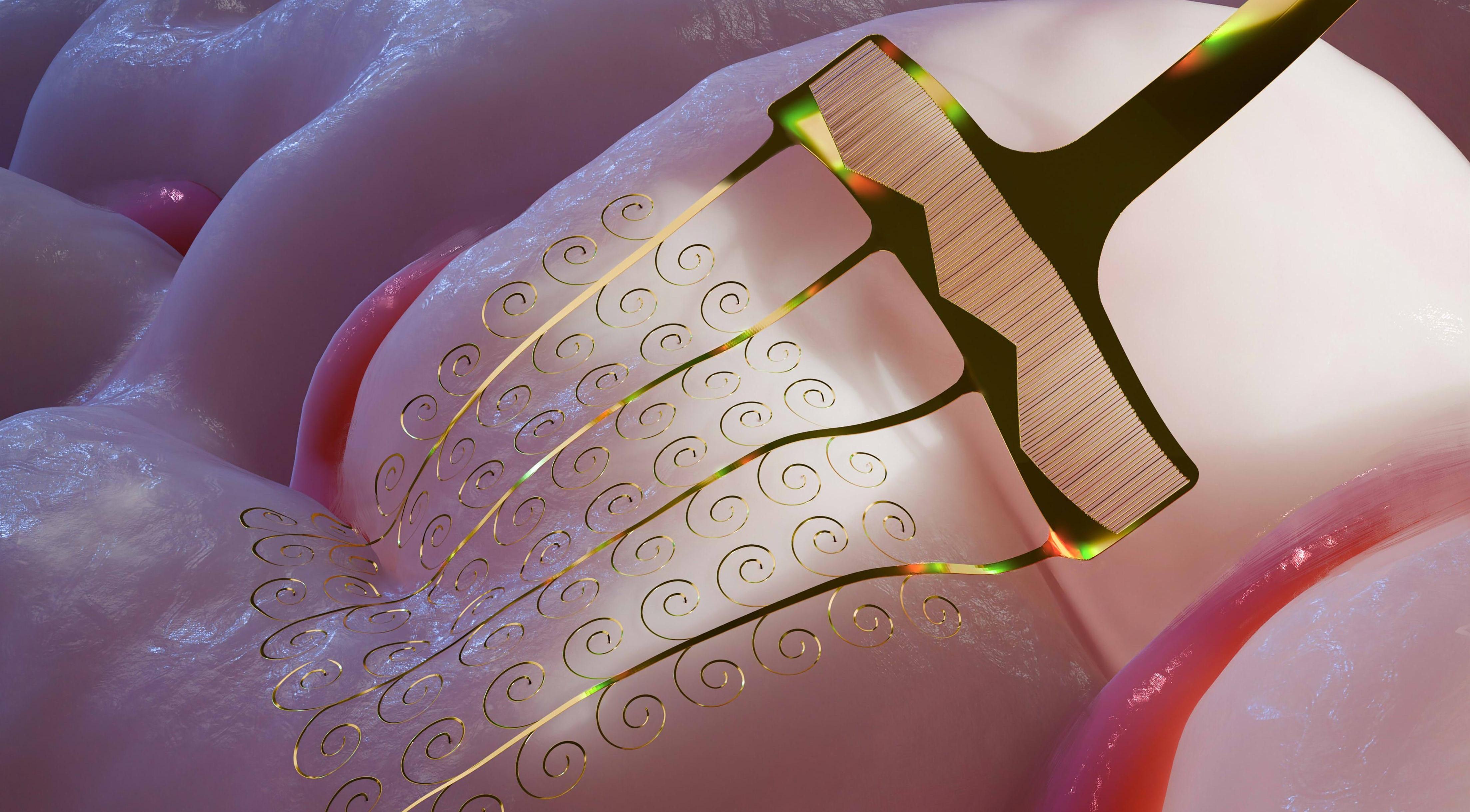

同样想上天的还有南京航空航天大学博士研究生张奔腾团队研发的机器人。这是一种绳索驱动的可展开柔性捕获机器人,如同长着触手一般,可以上天作业,为空间探测、在轨维修、在轨防护、在轨组装等深空卫星任务提供方便快捷的解决方案。张奔腾说,他有一个航天梦,在创新的过程中,也离梦想实现越来越近。

有上天,还有下海。来自中国海洋大学的一群本科生关注起了海底的海草。海草床是全球最重要的碳库之一,团队研制了一款船机协同海草床植株移植机器人进行海草床修复工作。该机器人由储苗船与水下种植机两大系统组成,创新性运用麻绳夹系法,通过输苗机构将储苗船上的大量苗绳输送到海底,由水下种植机将苗绳埋入海底土壤;同时融合光学识别与姿态共享技术实现了模式可调的船机协同作业。“我们希望可以尽自己的力量为海洋生态的改善做出一些贡献。”项目组成员李祖乐说。

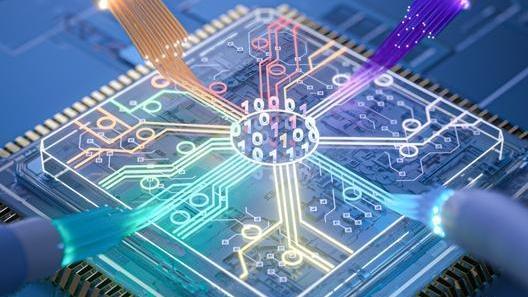

在文化传承领域,青年人也在努力。内蒙古大学博士研究生欧日乐克带来复杂文字古籍文献数字化一站式解决方案。项目要解决少数民族古籍文献数字化难题,全球首创自主研发全自动翻页扫描机器人、少数民族文字识别及数字化平台,设备已经进入试量产阶段。说话间,欧日乐克举起了一片电路板:“这个电路板的设计、驱动,机器人结构设计和应用软件,都是我们自主完成的。”

大学生用激情与梦想诠释着年轻的力量,用创新与奋斗书写时代的篇章。来自国家博物馆的展览策展人石娲表示,当代中国大学生正以蓬勃的朝气、无畏的探索精神和无限的创造力在科技创新、社会奉献与时代使命的坐标系中,镌刻属于他们的青春印记。

(图片摄影 科技日报记者 洪星)