科技日报记者 金凤 通讯员 吴涵玉

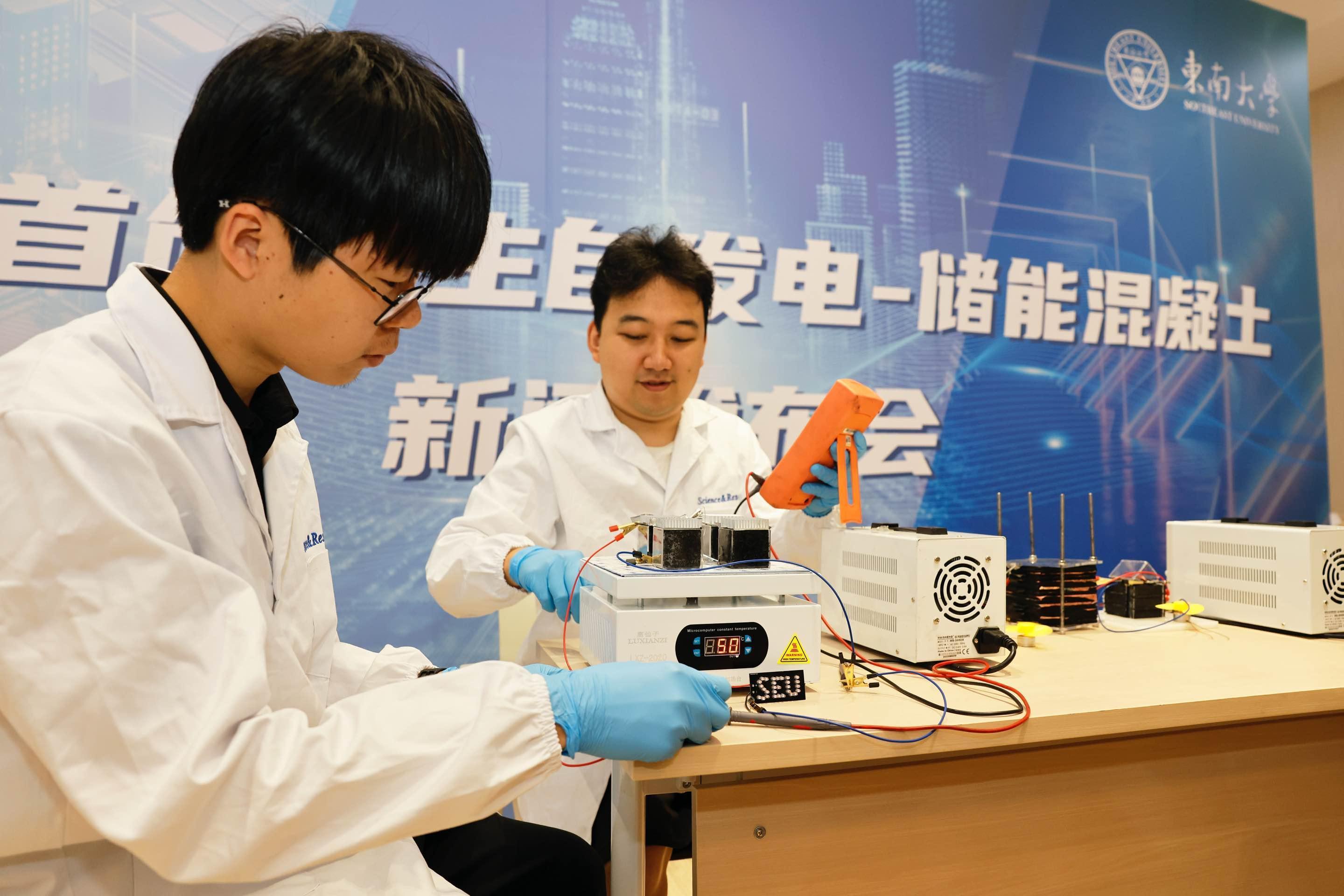

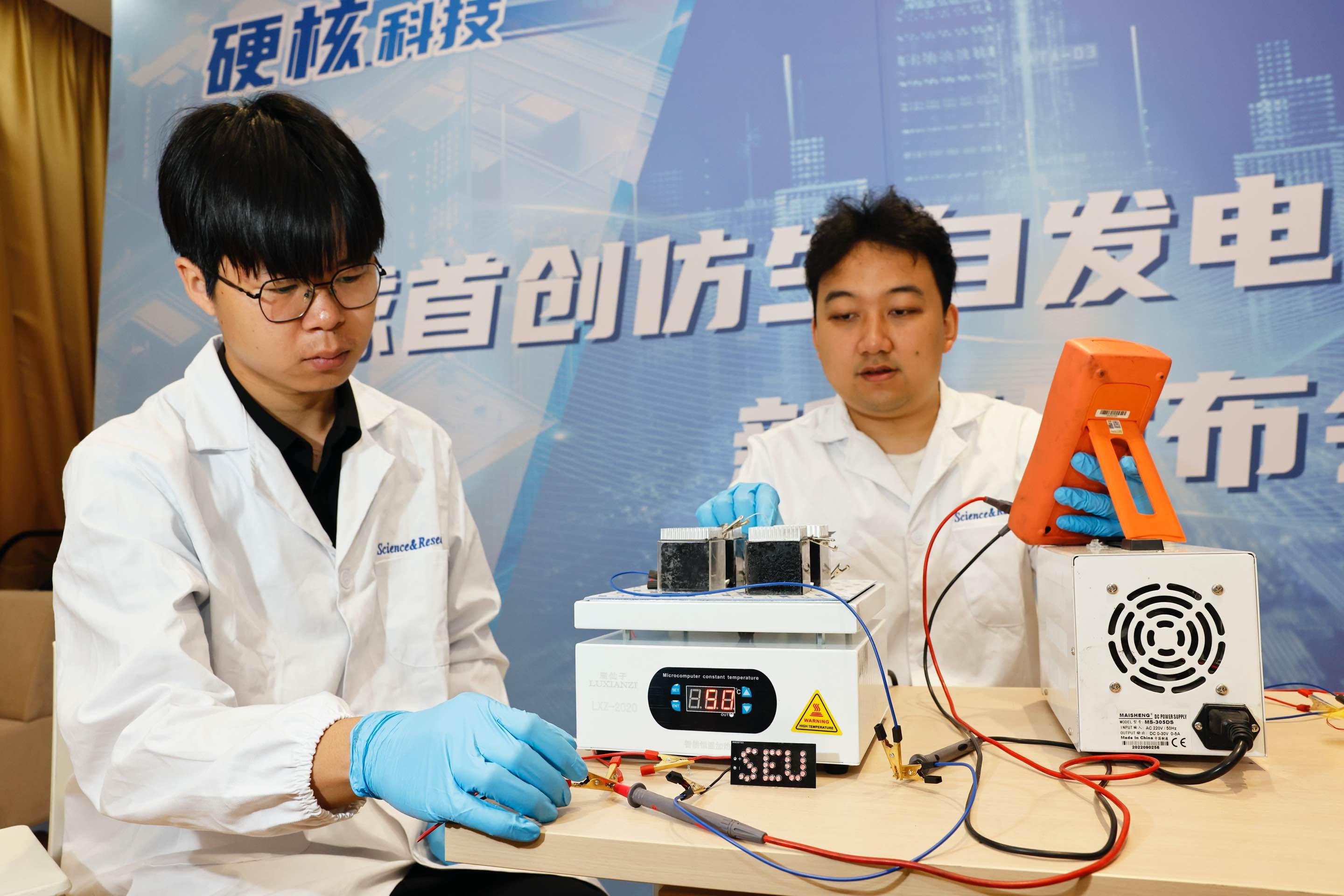

水泥能发电还能储电?这幕听上去颇具科幻感的画面,正在东南大学上演。5月9日,中国工程院院士、东南大学教授缪昌文团队发布全球首创的仿生自发电-储能混凝土。该技术直击建筑行业高能耗痛点,以水泥为载体开辟全新能源路径,有望重塑未来建筑与能源格局。

有数据显示,目前,我国建筑全过程能耗占到全国能源消费总量的45%,碳排放量占全国排放总量超50%。同时,光伏发电受天气制约、储能成本高昂。

针对这些问题,东南大学团队研发出N型热电水泥和P型热电水泥两种自发电水泥基超材料,试图将水泥从“能源消耗者”变为“能源综合体”。

“其中,N型热电水泥塞贝克系数达-40.5m伏/开,是传统水泥基热电材料最高值的约10倍;P型热电水泥功率因数PF值是传统水泥基热电材料最高值的51倍,ZT值为传统水泥基热电材料最高值的42倍。”团队科研人员、东南大学教授周扬介绍,自发电水泥基超材料只要存在温差就能持续发电,这填补了清洁能源受天气制约的供应缺口。此外,其抗压强度提升60%、韧性增强近10倍,破解了传统热电材料力学性能不足的难题。

此外,团队还研发出自储电水泥基超级电容器,在保持水泥高强度的同时,将离子导电率提升6个数量级,具有良好的电化学可逆性与快速的电荷转移能力,2万次充放电循环后,仍然能保持其初始比电容的95%,可与建筑同寿命。

在此基础上,团队进一步基于特种磷酸镁水泥研发储能材料,离子电导率高达101.1毫西门子/厘米,超越现有商用固态电池材料。若将其制成储能墙板,可存储居民住宅约一天的用电量,与光伏配套使用,能提升光伏利用率30%以上,降低用电成本超过50%。

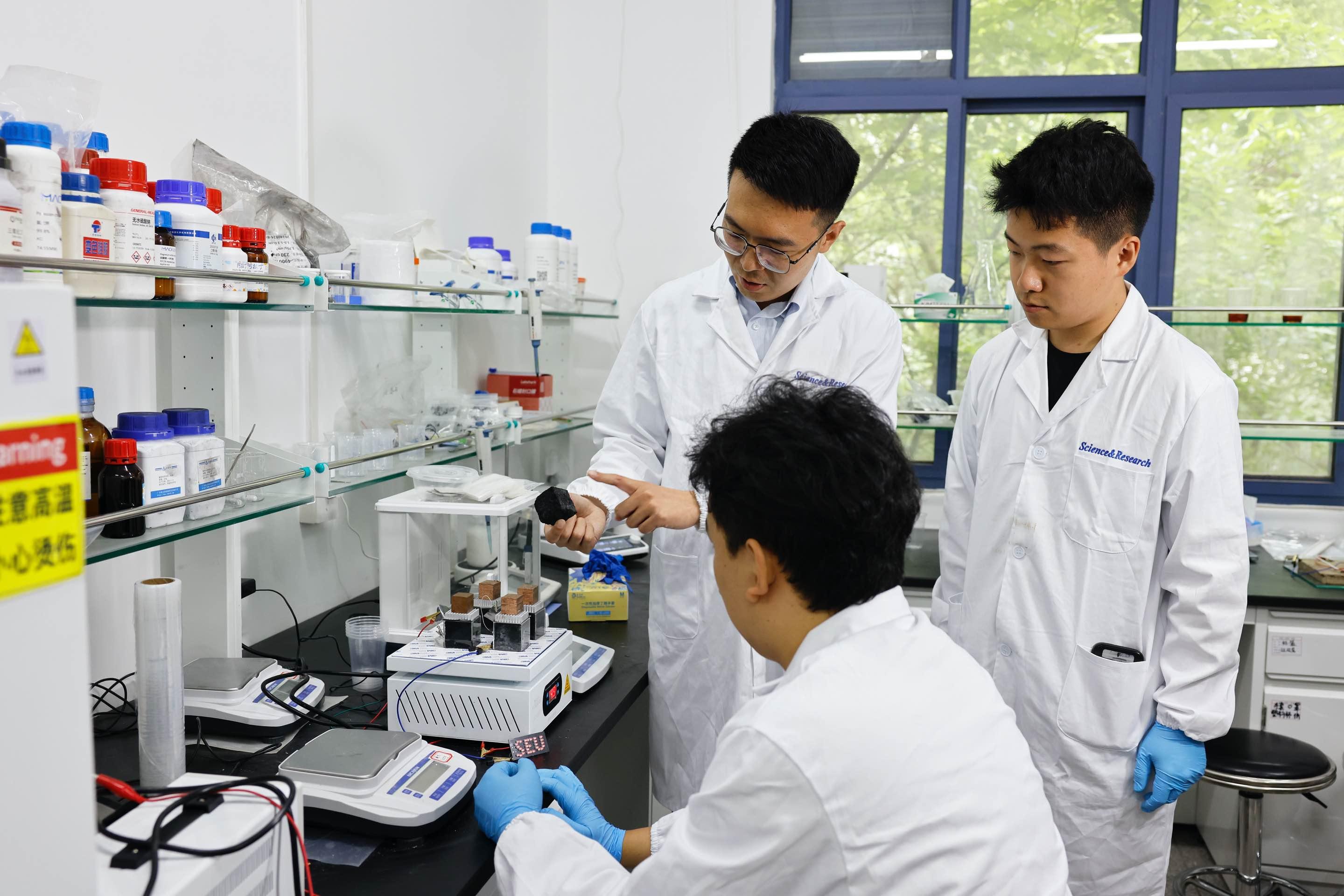

“成果的灵感源于我们对植物根茎的观察。自然界中,植物维管组织的层状木质结构不仅强韧,还能为离子传输提供高速通道,并通过界面选择性调控离子通过。”周扬说,受此启发,团队运用双向冷冻冰模板法,复刻植物维管的微观形态,并向层间孔隙填充柔性材料,实现水泥基材料高强、高韧、高离子导电率的统一,让水泥兼具建筑材料与能源载体的双重属性。

周扬表示,仿生自发电-储能混凝土有望重塑多个领域的能源格局。在建筑领域,自发电、自储能水泥制成的墙板可使建筑大幅降低对外部电网的依赖,变身绿色能量体;交通场景中,混凝土道面可凭借巨大表面积,成为可发电储电的零碳服务区;在偏远地区,无人基站、环境监测传感器等设备,可依靠水泥的自发电特性稳定运行,解决传统电源供应难题;低空经济领域,自供电混凝土跑道既能为飞行器提供无障碍起降场地,又能在其停留时极速补充续航能量,推动城市空中交通安全高效发展。

缪昌文表示,水泥混凝土材料正不断改写传统建材“结构承载—能源消耗”的单一属性,成果不仅为“双碳”目标提供关键技术支撑,也为人类绿色智能生活开辟无限可能。