科技日报实习记者 李均 记者 王春

“突破大脑感知与调控融合的双向脑机接口技术,可以治疗癫痫、帕金森病、阿尔兹海默症以及精神障碍等疾病,并将实现脊髓损伤的运动功能康复。”在5月9日至11日于上海举行的“2025浦江创新论坛”第七届神经科技国际创新论坛上,大会主席、复旦大学神经调控与脑机接口研究中心主任王守岩阐述了上述观点。

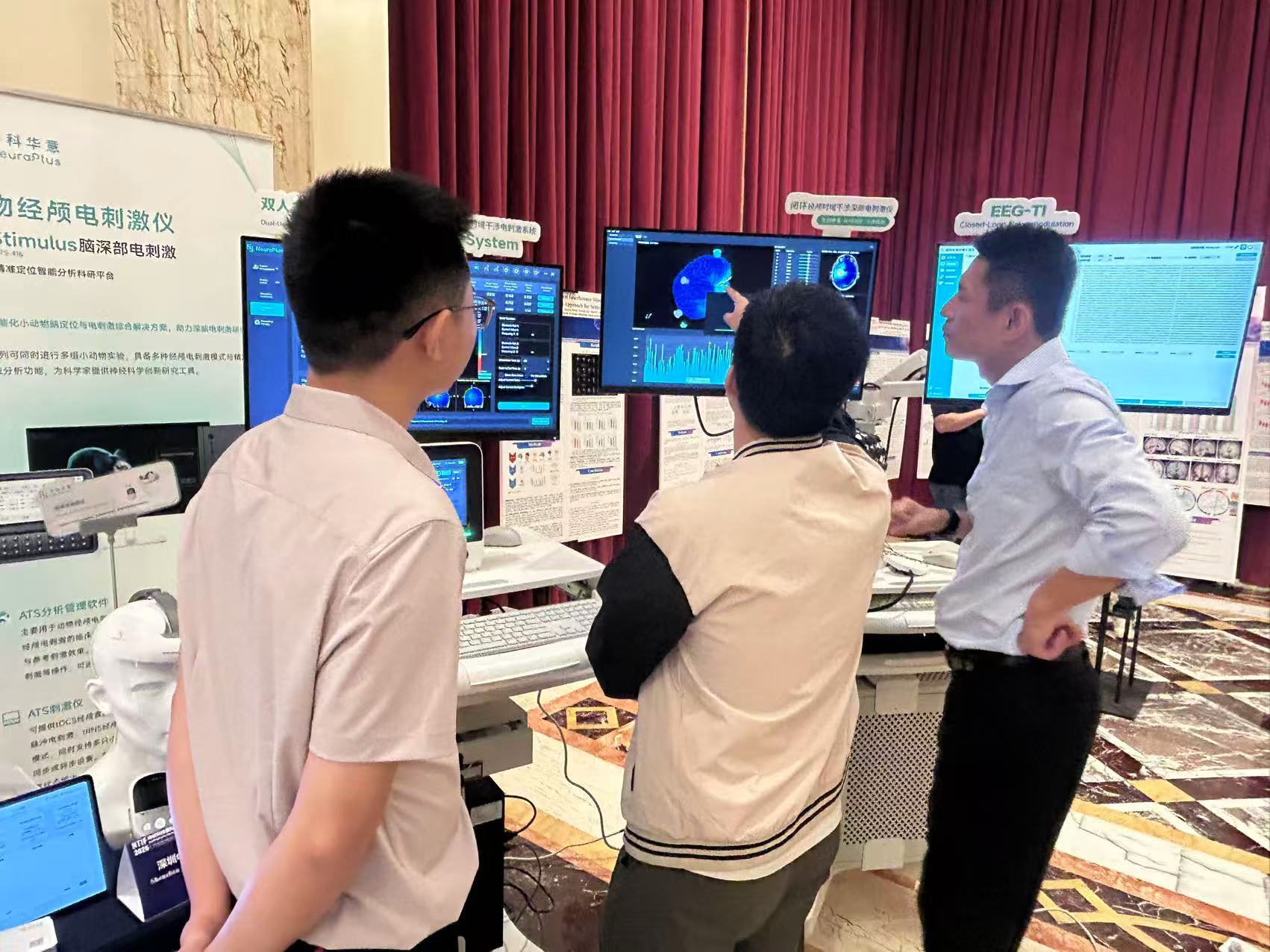

本届论坛聚焦“基础研究、技术创新、临床转化和产业应用”四大板块,设置神经科技未来产业、人工智能模型驱动的神经调控、超声神经调控等7个分论坛,全面覆盖神经调控与脑机接口领域的创新链条。来自10余个国家和地区的顶尖学者、临床专家及产业领袖,共同探讨神经调控与脑机接口领域的最新科研突破、临床转化应用及未来产业发展趋势。

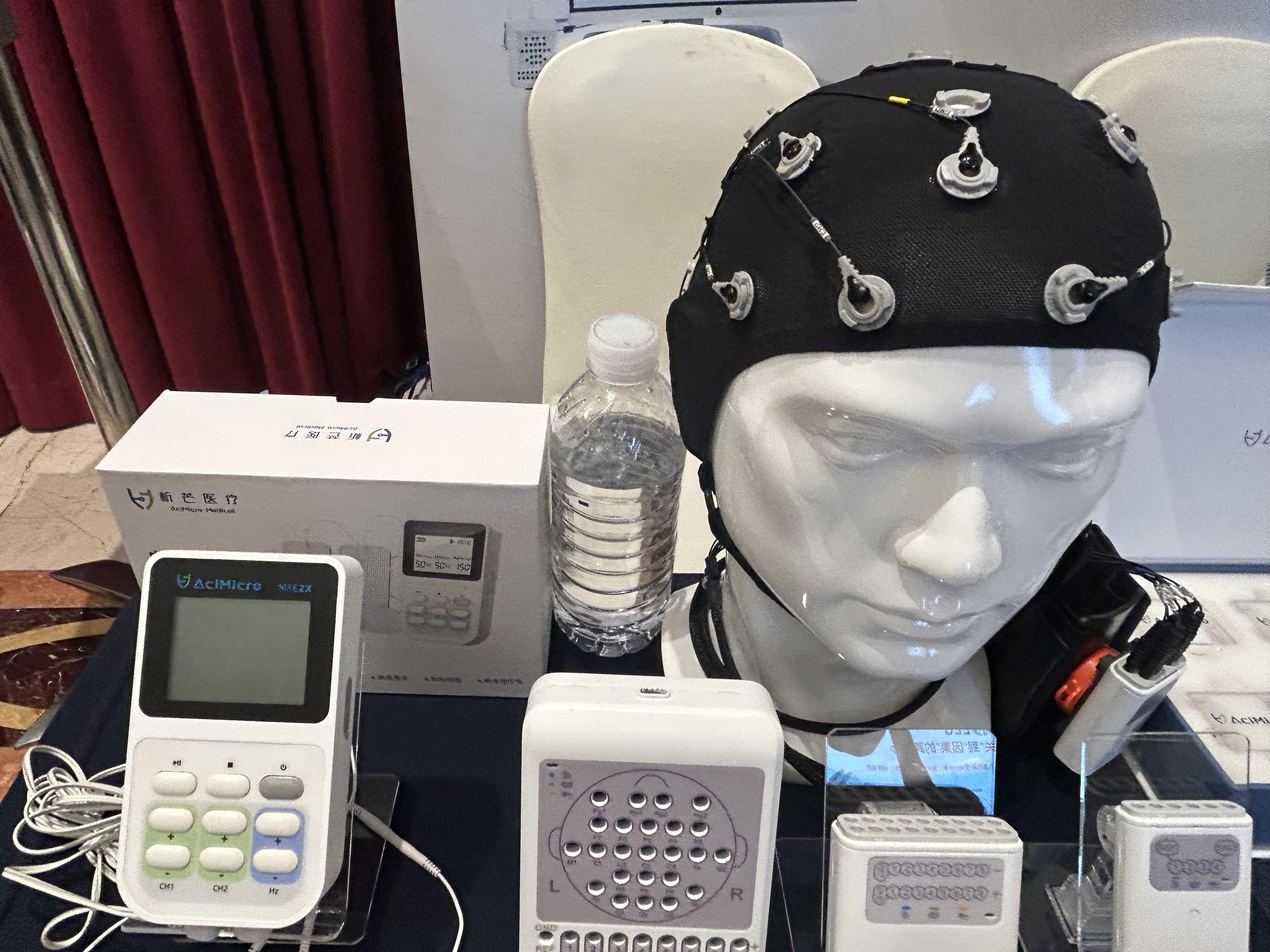

脑机接口技术是全球科技竞争的战略制高点。当前,美国仍是全球脑机接口专利申请的重要技术来源地,我国在该领域基础研究快速发展的同时,面临技术转化与国际专利布局的双重挑战。论坛上,复旦大学联合国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心,正式推出国内首个“脑机接口专利与知识产权”在线平台,并发布《脑机接口专利关键技术白皮书》权威研究报告。

脑机接口专利与知识产权在线平台集成全球专利数据库、构建脑机接口专利数据库,具有语义检索、指令检索、图像检索等5种检索功能,160余种专利分析功能实现智能分析系统,自定义专题专利库可实现个性化专利管理,并具有专利预警功能把控专利风险。平台构建起涵盖专利跟踪、技术评估、专家库、成果库、运营对接、专利培训的全链条服务体系。

《脑机接口专利关键技术白皮书》进一步解析6万余项脑机接口专利数据,系统绘制信号解码、信号采集、神经调控、脑控外设及接口器件等技术演进图谱。同时通过解析全球龙头企业核心产品专利布局策略,为产业创新发展提供知识产权战略布局指引。

作为复旦大学纪念建校120周年暨第59届科学报告会活动之一,论坛同步启动“用科技点亮生命——脑机接口公益基金项目”。该项目将重点支持复旦大学在青少年亲子关系与精神健康提升、阿尔兹海默症认知功能改善、意识障碍与脑卒中诊疗及康复等领域的探索与临床转化,推进医工交叉学生培养计划与公众科普传播专项行动。

记者了解到,复旦大学研发团队已在人工视网膜、脑脊接口、语言解码、神经调控等关键技术取得重大突破,相关成果获得了国家颠覆性技术创新大赛优胜奖等奖项,盲人复明、脊髓损伤患者运动功能重建、闭环神经调控等技术已进入临床研究阶段。“我们预见,结合适应性的解码器设计与神经学习将产生下一代脑机接口系统,可大幅提高脑机接口在临床应用上的可能性。”中国科学院自动化研究所副研究员刘冰认为。

本届论坛由中国神经科学学会神经调控基础与转化分会联合天桥脑科学研究院(中国)和复旦大学计算神经科学与类脑智能学科创新引智基地联合主办,以“创新驱动·跨界融合·赋能未来”为主题,吸引了产学研生态圈共400余人参会。