侯树文 科技日报记者 王春

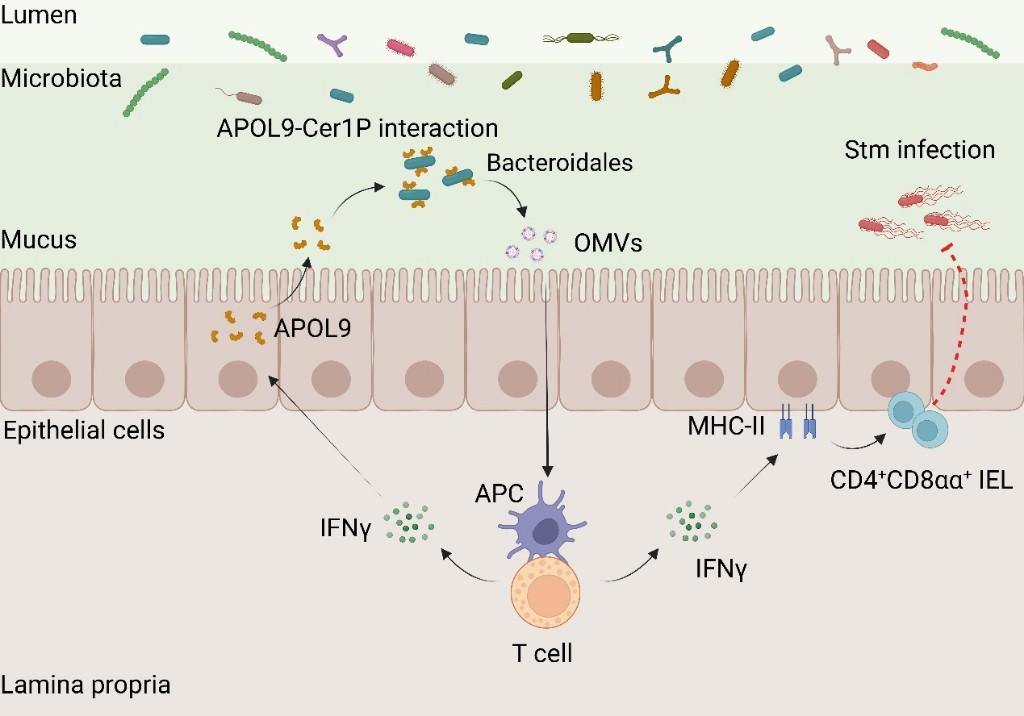

由小鼠肠道上皮细胞产生的一种名为APOL9的蛋白因一项特殊的技能被比喻为“细菌外交官”。这种蛋白能够在肠道“茫茫菌海”中精准识别特定细菌,并诱导其释放特定分子进而激活机体免疫应答。近日,中国科学院上海营养与健康研究所钱友存研究组,联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心宋昕阳研究组,发现了APOL9蛋白与肠道内拟杆菌目特异性结合机制,为开发“菌群-免疫”协同调控的下一代疗法开辟了新路径。相关研究成果于5月14日发表在《自然》期刊上。

记者了解到,肠道上皮细胞作为宿主与微生物接触的首道屏障,不仅构成物理阻隔,还通过分泌多种功能蛋白调节菌群结构和功能。然而,这些分泌蛋白如何精确识别特定菌属以及通过共生菌塑造宿主免疫环境的分子机制仍是研究难点。

论文通讯作者、中国科学院上海营养与健康研究所研究员钱友存介绍,与传统抗菌蛋白不同,APOL9并不杀死目标细菌,而是诱导其释放外膜囊泡(OMVs)——这些纳米级囊泡满载细菌分子,可被宿主免疫系统捕获,并用于增强免疫防御。具体来说,OMVs能激活干扰素-γ(IFN-γ)信号通路,并提升肠道细胞表面MHC-Ⅱ分子的表达,从而训练一类特殊的CD4+CD8αα+ T细胞,维持肠道免疫稳态。

论文共同第一作者、中国科学院上海营养与健康研究所副研究员杨涛透露,早在2014年肠道菌群研究兴起的时期,团队就发现了APOL9蛋白与肠道菌群发挥的功能密切相关,此后团队又花费了数年发现这种蛋白能够选择性结合特定菌群。但是如何揭示其中内在机制,菌群的哪些分子能够与APOL9蛋白结合,因为缺乏有效的技术手段,相关研究出现了瓶颈。

转机出现在论文共同通讯作者、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员宋昕阳采用共生拟杆菌的遗传编辑技术。这种技术手段能够在拟杆菌内部选择性地敲掉相关基因,使得团队全面推进相关分子细胞机理研究。

“拟杆菌是一类人体肠道主要携带的共生菌,其特殊的脂质结构能够刺激宿主免疫系统的成熟发育,这是宿主与肠道微生物长期进化的一种策略。相当于机体在遭遇感染之前,宿主协同共生微生物已经建成一道免疫防线。”宋昕阳提到研究中的一项关键技术是共生菌的基因编辑技术以及相关微生物组研究系统,全球人体微生物组相关研究从2000年左右兴起,领域研究时间相对比较短,相关配套研究工具也就比较少。

为验证APOL9的生理功能,研究团队构建了APOL9基因敲除小鼠,并使其感染肠道病原菌沙门氏菌。这些小鼠表现出失控的病原菌扩散和显著增加的死亡率。而补充拟杆菌的OMVs后,感染症状显著改善,免疫应答明显增强。

这项研究首次阐明:宿主蛋白可通过识别细菌脂质标志物,触发有益的黏膜免疫反应;同时揭示了一种宿主主动塑造菌群的新范式——宿主并非被动容忍共生菌群,而是可以通过主动的分子“对话”实现肠道微生态的动态平衡。该发现为开发“菌群-免疫”协同调控的下一代疗法开辟了新路径。