科技日报记者 王春

复旦大学建校120周年到来之际,也是国际博物馆日。5月18日,“复旦源”文化育人功能区(以下简称“复旦源”)正式启用。“复旦源”于2023年入选第八批中国20世纪建筑遗产,历时两年活化焕新,如今“复旦源”以一源六馆的崭新格局亮相,即以相辉堂草坪为中心,建成校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆、特藏档案馆。

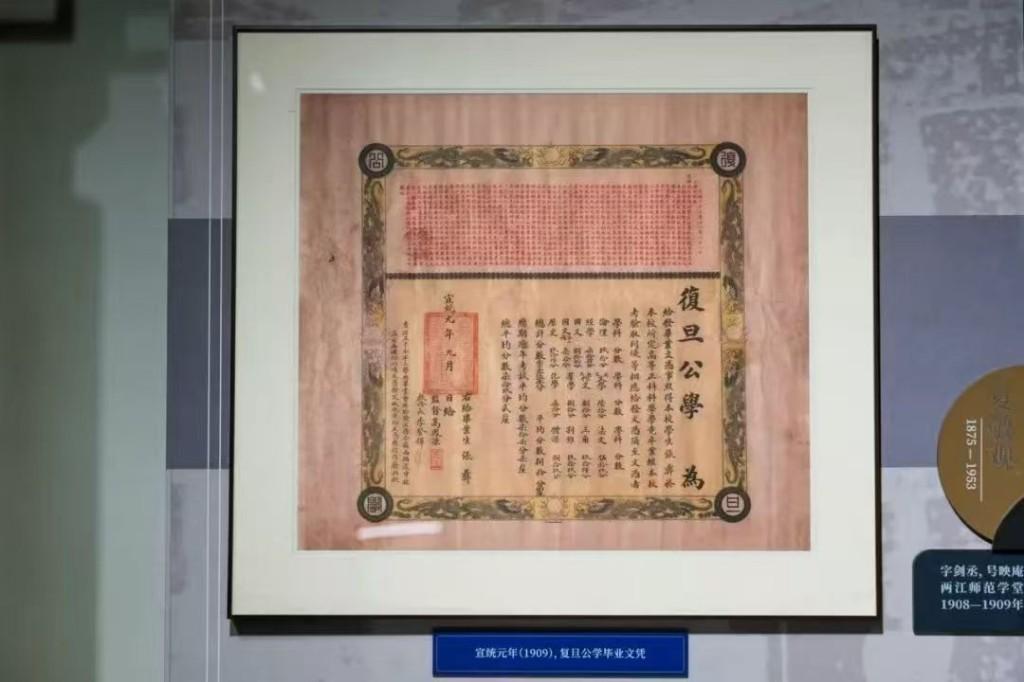

当天,校友馆、博物馆、科技成果馆、艺术馆依次揭牌亮相。马相伯、李登辉雕塑在登辉广场(外文楼)前揭幕。其中,复旦大学校史馆新馆展陈面积达2150平方米,通过大量珍贵文物与史料,展现复旦人120年来教育救国、教育报国、教育强国的奋斗历程。展品中,不仅有毛主席亲笔题写的校名(中央档案馆提供的原件复制品),还有五四运动上海第一钟,1909年颁发的存世最早的复旦文凭等,受人瞩目。

据悉,特藏档案馆是集特藏档案的展览、保管、研究等功能于一体的智慧档案馆舍。“百廿遗珍兰台拾忆——复旦大学档案馆特藏陈列展”展览将于5月22日开幕,设于特藏档案馆一楼,集中展示从特藏档案中精心挑选的百余件文献和实物。

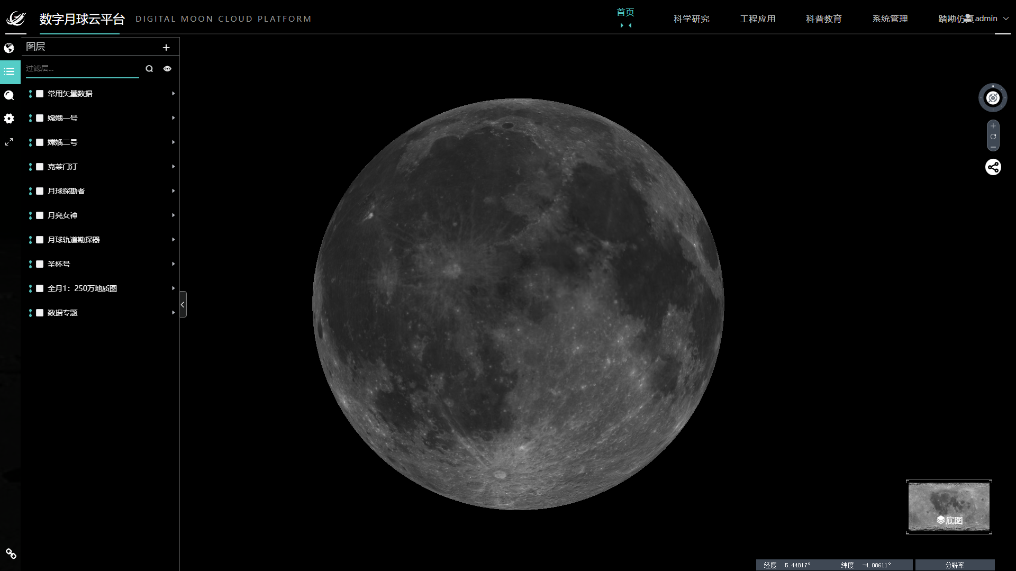

科技成果馆作为学校重要的常设性科普展示平台,采用多媒体互动、实物展示等多元化展示手段,通过全方位、立体化的展示方式,系统呈现复旦大学近年来取得的高水平、标志性科技创新成果,展示复旦硬核科技实力,生动诠释复旦人追求卓越、勇攀高峰的科学家精神。

为更好地推进大学文化建设,学校决定设立“复旦源”文化发展基金,首期金额1亿元,得到校董校友和各地校友会积极热烈响应。基金很快实现了首期筹款1亿元的目标。

复旦大学党委书记裘新表示,启用“复旦源”,既是致敬历史,又是面向未来的宣言。“我们要共同守护好、建设好、利用好这片精神家园。”他说,让历史建筑成为鲜活课堂、文化地标化作育人场景,构建校史育人、文化育人、科创育人、艺术育人、榜样育人体系,引领师生在触摸历史中感悟使命、在对话先贤中坚定信仰。

据悉,“复旦源”坚持开门办馆,将面向全社会开放。“复旦源”是校园文化地标,也是城市文化名片;是学校育人场域,也是市民共享空间。在“复旦源”各场馆建设中,社会各界纷纷捐赠珍贵物品。比如,计算与智能创新学院为校史馆捐赠了“复旦601型电子积分机”、上海教育发展基金会为特藏档案馆捐赠俞晓夫油画《真理的味道》等。