科技日报记者 颉满斌 通讯员 余若怡

5月19日,记者从兰州大学获悉,该校生态学院、草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室青年研究员张鹏飞团队,首次从数学理论结合全球实证数据、模拟数据的角度,对群落物种丰富度与总生物量的预测机制进行分析。研究发现,植物群落中的少数优势种在其中起到决定性作用,这填补了自然生态系统中长期存在的预测难题。相关研究成果发表在《自然·生态与进化》上。

植物群落生物量和物种丰富度是草原生态系统的最基本特征,其驱动着碳存储、养分循环、水土保持等生态功能的发挥。在天然草原生态系统中,两者之间的关系往往呈现高度不确定性。如何预测环境变化对这两大特征的影响,成为生态学领域亟待解决的难题。

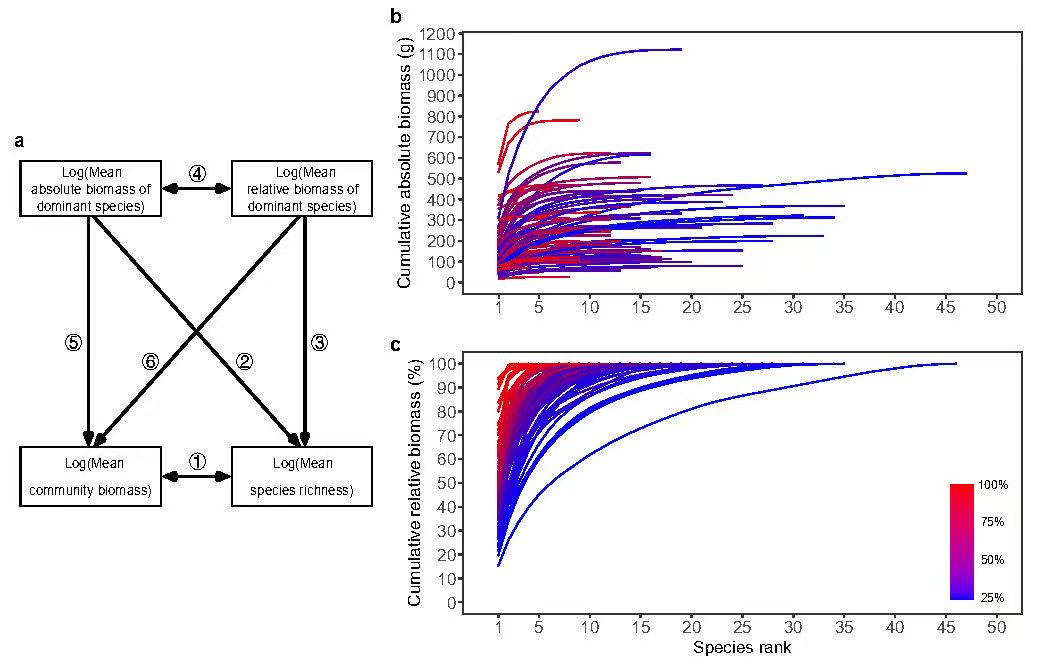

通过长期观测全球六大洲76个草原生态系统、分析相关实验数据,研究团队发现,植物群落中最具优势物种的前两位,其相对丰度有助于准确预测群落的物种数量,而其绝对丰度则可精确估算群落总生物量。

“这一发现建立在物种丰度呈‘长尾分布’的生态学普遍规律之上。我们还通过数学推导和模拟数据进一步验证了其普适性和稳定性。”张鹏飞介绍。随后,研究团队依托全球草地营养网络的长期数据和统一实验框架,完成了大规模、多地点的交叉验证。

该成果不仅为理解生态系统结构和功能提供了新思路,也为全球变化背景下生态恢复、草地管理及生物多样性保护等实践工作提供了高效、简明的评估工具。

(受访者供图)