科技日报记者 陆成宽

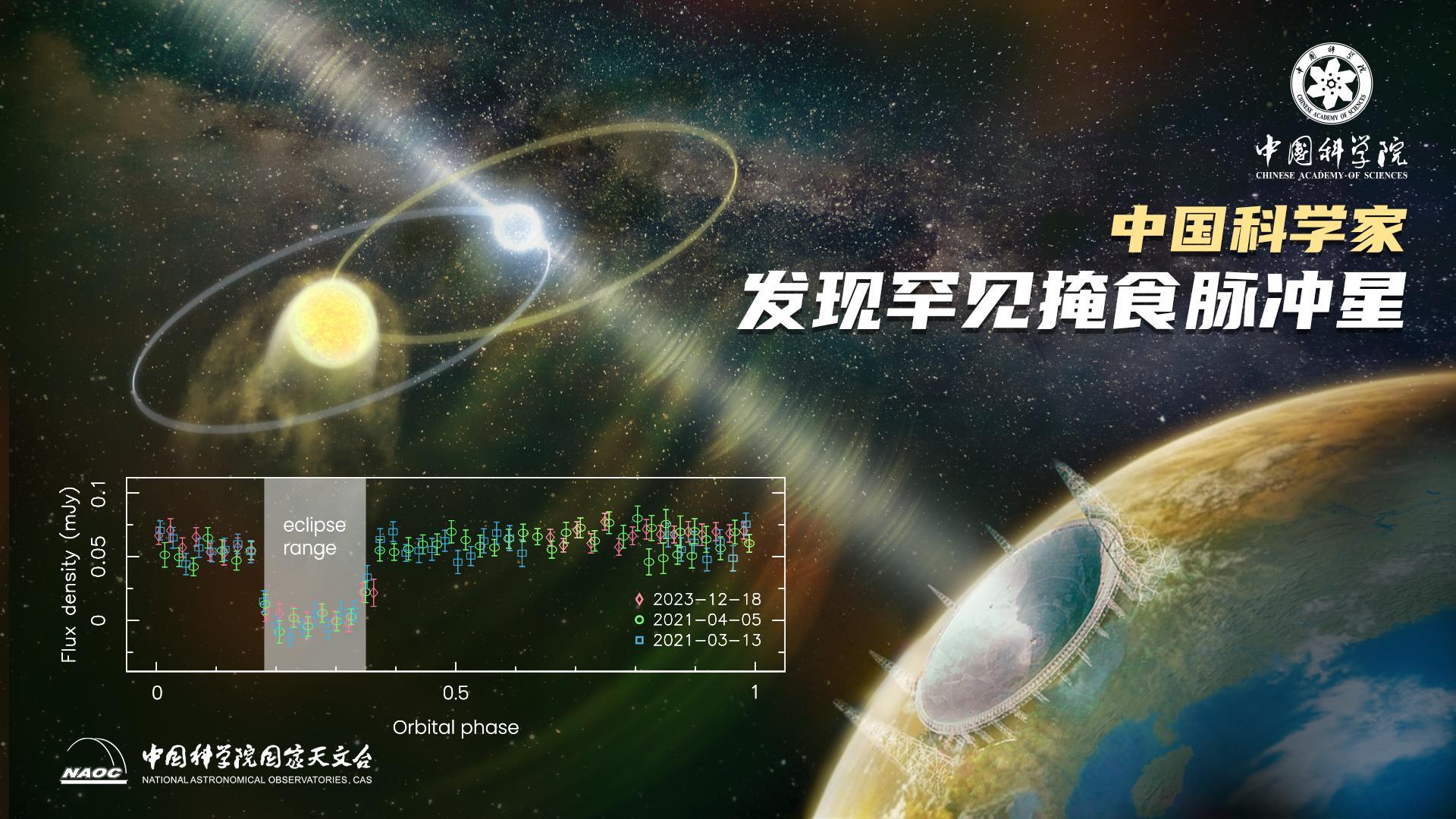

基于“中国天眼”(FAST)的观测数据,来自中国科学院国家天文台的科研人员发现了一颗罕见的毫秒脉冲星。这颗脉冲星与伴星每3.6小时就互相绕转一圈,且伴星会周期性地遮挡它,形成类似日食或月食的掩食现象,每次遮挡持续0.6小时。这一发现对研究恒星演化理论、致密星吸积物理及引力波产生机制具有重要意义。相关研究成果23日在线发表于《科学》杂志。

关于单个恒星如何演化,天文学家已经有了相对清晰的认识。但在浩瀚的银河系中,超过半数的恒星都是成双成对存在的。“这些双星系统如何相互影响、共同演变,成为困扰天文学界几十年的宇宙谜题。”论文通讯作者、中国科学院国家天文台研究员韩金林说。

2020年5月,韩金林团队利用FAST在银河系搜索脉冲星时,发现了一颗自转周期为10.55毫秒的毫秒脉冲星PSR J1928+1815。经过半年追踪,他们证实这颗毫秒脉冲星与伴星以3.6小时一圈的周期相互绕转。它与伴星相互绕转时,有大约六分之一的时间被伴星遮挡。

韩金林介绍,这个双星系统极为罕见,在银河系千亿颗恒星中仅有几十个。最奇怪的是,这颗伴星的质量堪比太阳,远超出一般掩食脉冲星的伴星的质量,但半径仅50万公里的轨道,根本容不下一颗像太阳一样的恒星。

通过多方面分析,研究团队推测,这颗伴星既不是正常恒星,也不是演化后的致密伴星,而是经历过公共包层演化的氦星:它的外层物质曾被脉冲星吹散,现在只剩燃烧氦元素的炙热内核,如同宇宙中持续喷发星风的火球。正是这颗氦星甩出的星风物质,周期性地遮挡了脉冲星的信号。

“这一发现为天文学研究带来多方面突破。”韩金林说,“首先,它直接验证了双星系统公共包层演化的理论,帮助科学家更好地理解恒星如何相互靠近、交换物质等过程;其次,该双星系统中的伴星在公共包层阶段可能吸积了大量物质,为研究中微子散热机制提供了重要例证;此外,这种稀有双星系统最终可能演化成为引力波源,为研究引力波产生机制提供新线索。”

论文审稿人之一、美国国家射电天文台脉冲星双星研究专家斯科特·兰森评价称,这是一个独特的致密双星系统,具有极高的科学价值,将在多个领域引导出有趣的研究课题,使得我们对双星演化中目前知之甚少的公共包层阶段有了更深入的认识。

(中国科学院国家天文台供图)