科技日报记者 张佳欣

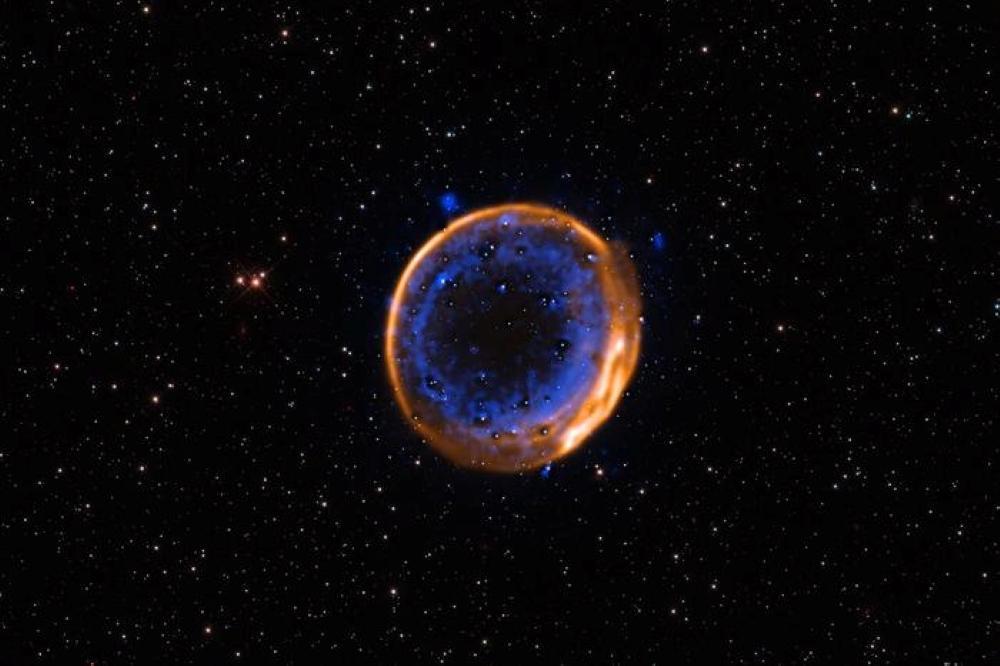

天文学家首次观测到恒星经历“双次引爆”走向灭亡的证据。通过使用欧洲南方天文台的甚大望远镜观测超新星SNR 0509-67.5的遗迹,一个国际团队在这颗已逝恒星的残骸中发现了独特的结构模式,证实它曾经历两次爆炸。这项发现为人们理解宇宙中最剧烈的爆炸现象之一提供了全新视角。相关论文2日发表在《自然·天文学》杂志上。

大多数超新星源自大质量恒星死亡的剧烈过程,而其中一种关键类型,即Ia型超新星,起源于看似平凡的天体——白矮星。白矮星是类似太阳这样的恒星耗尽核燃料后留下的致密残核,通常不再进行核聚变。但在特定条件下,它们可引发剧烈的超新星爆炸。

论文第一作者、澳大利亚新南威尔士大学堪培拉分校博士研究生普里亚姆·达斯表示,白矮星的爆炸在天文学中至关重要。人们对宇宙膨胀的认识很大程度上依赖Ia型超新星,它们也是地球铁元素的主要来源,包括人类血液中的铁。然而,这种超新星的精确引爆机制至今仍是未解之谜。

传统观点认为,白矮星在吸积伴星物质后,当质量接近“钱德拉塞卡极限”时会发生一次性爆炸。但近年来,有研究提出,一些Ia型超新星或许并未达到极限质量,而是通过“氦气层先爆—核心再爆”的方式提前引爆。

这一次,团队终于捕捉到了这种机制的明确视觉证据:Ia型超新星确实可能通过“双次引爆”形成。在这一模型中,白矮星首先在表面堆积了一层从伴星“偷来”的氦气,氦气层在压力作用下先行爆炸,产生的冲击波随后引发白矮星核心的第二次爆炸,从而触发整个超新星事件。

此前,科学家仅在理论上预测,这种机制会在爆炸遗迹中留下特有“指纹”,即两个相互独立的钙元素壳层,但始终未能找到确凿证据。而这次,研究团队在SNR 0509-67.5中看到了这种结构。这一结果表明,白矮星可能在未达到理论极限质量前就已爆炸。

团队表示,这项发现不仅推动了超新星爆炸机制的研究,也让科学家得以窥见宇宙剧变的内部细节。