科技日报记者 吴叶凡

6月26日,一个重磅发现吸引了全球天文爱好者的目光。中国科学院国家天文台发布消息,“天关”卫星成功捕捉到一个转瞬即逝的宇宙X射线信号,为揭示恒星死亡过程提供了全新视角。

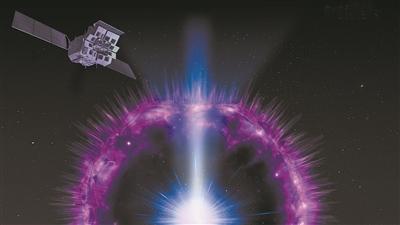

“天关”卫星是一颗面向时域天文学的发现型X射线天文探测卫星。它是“宇宙焰火”的精准“捕手”,在软X射线波段开展高灵敏度实时动态巡天监测,能够系统性地发现宇宙高能暂现和剧变天体,探究其本质和物理过程。

“天关”卫星是国际首颗大视场X射线成像卫星。其总设计师张永合与国内外科研工作者一道,不断创新突破,挑战性能极限。日前,张永合接受科技日报记者采访,讲述“天关”卫星背后的攻关历程和团队成长故事。

破解观测难题

记者:请您介绍下“天关”卫星名字的由来。

张永合:我国很多空间科学卫星都有一个结合中华文化和现代科技的名字,比如墨子号、悟空号、夸父一号等。天关星是金牛座的一颗星。公元1054年,天关星附近出现了一个很亮的爆发源,当时北宋的司天监观测并记录下了这一事件,将这次爆发的超新星称为天关客星。

虽然我国最早记录了天关客星,但在现代天文研究中,对其的观测工作一度依靠国外的设备,例如钱德拉X射线天文台、哈勃空间望远镜等。“天关”卫星的出现打破了我国在这一领域的“缺席”局面。历经千年,我们中国人用自己研制的设备,重新“看到”了它,因此这颗卫星被命名为“天关”卫星。

记者:这如同一次穿越古今的“对视”。

张永合:是的,我们常说中国“天关”,一眼千年。这句话其实有两层含义。一方面,通过“天关”卫星,研究人员能够看到上亿年前的宇宙天体。另一方面,这也代表着经过了千年,我国天文观测能够再续辉煌。在古代,我国天文学家用眼睛来看,用笔墨来记录天关客星。今天,我们用高科技重新“审视”它。

记者:“天关”卫星的主要任务是什么?

张永合:“天关”卫星的主要任务,是在软X射线波段开展观测,发现宇宙中的暂现源和剧烈爆发天体。

暂现源是指在短时间内出现,然后很快消失的天体爆发事件。它来得快,去得也快,人们把它形象地称作“宇宙焰火”。古人把暂现天体称作“客星”,就是说和恒星相比,它如同“做客”一样,不久就“走了”。天关客星就是典型的暂现天体。历史记载,它的亮度很强,无论白天晚上都能被看到。但这样的亮度持续了23天,后面就一点点地暗淡直至彻底看不见。剧烈爆发天体则是指亮度在短时间内突然出现极大增长的天体。

记者:观测暂现源和剧烈爆发天体的目的是什么?

张永合:科学家们认为,暂现源和剧烈爆发天体产生于天体形成和演化的关键阶段,携带着宇宙、星系和恒星研究的关键信息。同时,它们在爆发时产生的能量非常大,能够把这些关键信息传播得更远、更久。通过观测工作,我们甚至能够接收到来自上百亿年前的信息。这些宇宙形成早期的信息非常珍贵,对于研究宇宙中的极端现象、探索宇宙演化奥秘具有重要意义。

“天关”卫星的另一个名字“爱因斯坦探针卫星”(Einstein Probe),也体现了研究的目的。爱因斯坦广义相对论中有关于黑洞、引力波的相关预言。而产生引力波时,可能伴随X射线辐射或其他种类的电磁辐射。如果有引力波事件发生,“天关”卫星可以调整观测角度,监测是否有与引力波相对应的电磁辐射信号,使研究人员能够进一步探索神秘的黑洞和引力波。

打造“全能冠军”

记者:对比国际上其他观测暂现源的设备,“天关”卫星有哪些特点?

张永合:相比国际同类卫星,“天关”卫星有三个突出特点:大视场、高灵敏、准定位。作为一颗发现型的卫星,它不仅要具有灵敏的“嗅觉”,还要具有宽阔的“眼界”,只有这样才能捕捉到一闪而过的“宇宙焰火”。在发现暂现源后,“天关”卫星还能将其精准定位,定位精度可以达到1角分。目前国际上能同时做到大视场和高灵敏的软X射线探测卫星,只有“天关”卫星。

此外,“天关”卫星能快速地与全球天文观测设备进行信息交互。它还搭载了两个焦距达1.6米的后随X射线望远镜,能看到更深远的宇宙空间。因此,我们也形容它为兼具“广巡视、精捕捉、快响应、深观测、速联网”优点的五项全能冠军。

记者:为了成为“五项全能冠军”,科研团队进行了哪些创新设计?

张永合:可以说“天关”卫星是一颗逐步成长的卫星。研制过程中,我们不断尝试,努力挑战卫星性能极限,做到不留遗憾。一个数据可以说明其性能的不断提升:在立项初期,“天关”卫星的设计重量仅有1吨,等到发射的时候它的重量已达1.4吨。

例如,为了实现“广巡视、精捕捉”,我们创新使用了“大眼”+“小眼”的设计。“大眼”是指12台软X射线望远镜(WXT)模块。通过运用“龙虾眼”微孔阵列聚焦成像技术,它不仅具有3600度的大视场,还实现了观测灵敏度和空间分辨率1至2个数量级的提升。“小眼”是指两台后随X射线望远镜(FXT)。它的视场虽然不到1度,但接收光子的面积更大,看得更清晰,是“天关”卫星的“千里眼”。

为了实现“大眼”“小眼”的快速切换、精准配合,我们在卫星上设计了全自主的探测、处理、定位、机动、信息分发响应流程,能够自主识别与分析暂现源,自动排列优先级,实时发布暂现源位置及光子信息并触发卫星机动;还配置了6个大力矩反作用飞轮,保证后随望远镜能够即时指向龙虾眼望远镜发现的暂现源,开展后随深度观测。

记者:什么是“龙虾眼”微孔阵列聚焦成像技术?

张永合:这与成像原理有关。简单来说,“天关”卫星的成像原理类似光学相机,要对“光”进行聚焦和处理。但难点在于,常规光学器件无法聚焦“天关”卫星收集的软X射线。科学家们想到了龙虾的眼睛。龙虾眼是反射式复眼,由上千个“小眼”(多个独立光学单元)组成,这样的结构带来了大视野和较强的聚光能力。

仿照龙虾的眼睛,载荷团队在软X射线望远镜上应用了微通道光学(MPO)成像技术。12个望远镜共配置了432个MPO镜片,每个MPO镜片上面分布着上百万个微小的方孔。X射线光子在进入小孔后,会在光滑的微通道内壁上发生全反射,并在背照式CMOS探测器上聚焦成像。这样,“天关”卫星就有了几亿个接收宇宙深处X射线光子的微孔。

记者:从图片上看,14只“眼睛”的排布也很有特点。

张永合:是的,“天关”卫星像一朵盛开的莲花,2台后随望远镜是“花蕊”,12台龙虾眼望远镜是“花瓣”。它们高低错落分布,凝视着不同天区。一块高耸的遮阳板将这朵“莲花”保护起来,有效阻止了太阳光线对仪器观测造成干扰。

值得一提的是,在最初的两版方案中,并没有这把“遮阳伞”。随着研究的深入,科学家们希望观测一些靠近太阳的目标。当时距离投产仅剩几个月。为了不让卫星带着科学家的遗憾上天,我们给卫星动了一次“大手术”,增加了遮阳板,同时采用了全桁架式光学平台,将12台龙虾眼望远镜倾斜起来,避开遮阳板的干扰,让12只“龙虾眼”目光炯炯地注视着宇宙深空。

记者:“天关”卫星在通讯方面进行了哪些创新?

张永合:卫星在天上并不是“孤军奋战”,而是通过联动地面设备和其他卫星,实现有效信息的共享,以达到更好的观测效果。为了让“天关”卫星快速与其他设备“说上话”,我们应用VHF与北斗短报文系统,建立起“天关”卫星实时通讯关系网,实现了与全球天文观测设备的一体化“互联”模式。

VHF是法国空间研究中心建设的一个地面VHF波段实时接收网络,我们可以借助它将“天关”卫星的观测结果快速发送给其他设备。北斗短报文系统则类似于互发短信的形式,仅需几个字节就能将重要目标的天文位置坐标发到“天关”卫星上。

后续,我们还计划进行软件升级优化,提升“天关”卫星和中法天文卫星等其他设备的通讯交流效率。

培育新生力量

记者:卫星是一个极为复杂的系统。“天关”卫星的研发、运行由怎样一群科研人员来支撑?

张永合:我们是一支比较年轻的团队,骨干成员年龄在三十岁左右。团队总规模近百人,包括卫星设计、载荷设计、计算机、机械、电子信息等专业的人才。研制空间科学卫星是一个不断获得新认识的过程,每当遇到问题,我们都会在一起探讨,群策群力解决问题。

我是控制专业出身。在卫星研制过程中,我不断向天文学家们学习天文知识,同时了解他们对卫星的需求。通过掌握相关知识,我能够在优化设计方案、提升卫星性能的同时,做好潜在风险的评估。

记者:空间科学卫星是国际航天领域科技制高点,您认为我们需要怎样的空间科学人才?

张永合:首先,我们需要具备全球视野的天文学家,他们能够提出关键的、前瞻性的科学问题,引领空间科学发展。其次,我们需要一批理解天文学的卫星系统工程师,他们属于跨界人才,让天文学和工程技术两个领域“手牵手”,我扮演的就是这一角色。空间科学人才还要能够与全球的科学家开展合作交流。

此外,我们还需要一批新生力量。空间科学卫星的研制时间很长,遇到的问题都很新。“天关”卫星从提出构思到发射经过了十余年,十年前参与研制的年轻人如今已步入中年。为了保证这一领域的长期、持续发展,我们必须壮大后备军,培养热爱空间科学、愿意长期专注这一领域的后备力量。

记者:您认为应该如何培养优秀的空间科学人才?

张永合:我觉得应当进一步丰富空间科学相关项目的数量和种类,增加经费投入,在实战中培养人才。如今我们国家对空间科学领域的投入不断增大,陆续开展了“夸父”“天宫”“慧眼”等大、中型项目,但是终究只有少数科研人员能参与其中。我们现在缺少的是有特色的小项目,比如立方星、微小卫星等。我们需要在这些小项目中历练人才。

此外,中国航天事业发展至今,取得了很多经验。但是空间科学的理念和传统航天存在一定区别,比如应用类的卫星往往在设计之初就定好了工程指标,而空间科学卫星的工程指标是随着认识的深入不断调整的。因此,我认为在培养人才的过程中,要注重区分两者不同,培育面向未来、面向国际的空间科学人才。

记者手记

采访张永合的过程中,一个问题一直萦绕在我脑海:一个控制专业出身的总设计师,是如何做到既懂工程设计又了解天文的?

采访快结束时,我忍不住好奇向张永合抛出了问题。没想到答案很简单:总设计师做的就是跨界工作,不断向科学家们学习是他的必修课。

张永合告诉记者,2004年,他工作的第二年,就参与到中法天文卫星的研制工作中。等到2013年“天关”卫星项目启动时,他不仅有了一定的天文知识储备,更重要的是学会了把科学家的需求转化为工程技术设计方案。

人类对宇宙的探索永无止境。对于科学家提出的研究需求,张永合说得最多的一句话是“不要让卫星带着科学家的遗憾上天”。卫星上天不容易,凝聚了无数人的心血,张永合总是希望让卫星性能高一点,再高一点。

空间科学卫星研制通常耗时数年,需要研究人员沉住气、坐得住。一名科研工作者,卫星立项的时候可能还是初出茅庐的年轻人,等到卫星上天,就已经成了经验丰富的中年人。

我想,正是这一代一代满怀热情的科研工作者,为人类打开了观察宇宙的那扇窗,让我们看到星河闪烁,听到宇宙呢喃。