深瞳工作室出品

科技日报记者 何星辉 策划 赵英淑 滕继濮

“这枚‘金钉子’,让这里的大山和岩石成为世界地质史上的关键坐标。”国际地层委员会副主席、中国科学院院士沈树忠如此评价落户于贵州剑河的全球乌溜阶“金钉子”。

如今,这枚象征地质时代起点的标志,永久“钉”入了剑河县八郎村的地层界线标志点。这是全球第69枚、中国第11枚、贵州首枚“金钉子”。它的成功确立,不仅为全球寒武纪地层研究树立了新的基准,也让剑河成为世界地质科学网络中的重要点位。

近日,第五届国际地球生物学大会野外考察暨剑河“金钉子”(寒武系乌溜阶)现场研讨会在贵州剑河举行。来自国内外的多位顶尖地质学家就“金钉子”的科学保护与可持续利用展开深入研讨。如何守护这份世界级地质遗产,发挥“金钉子”的科学价值?这不仅牵动着国际地层学界的目光,也将为全球“金钉子”的保护和利用贡献“中国方案”。

弥足珍贵的“地质标尺”

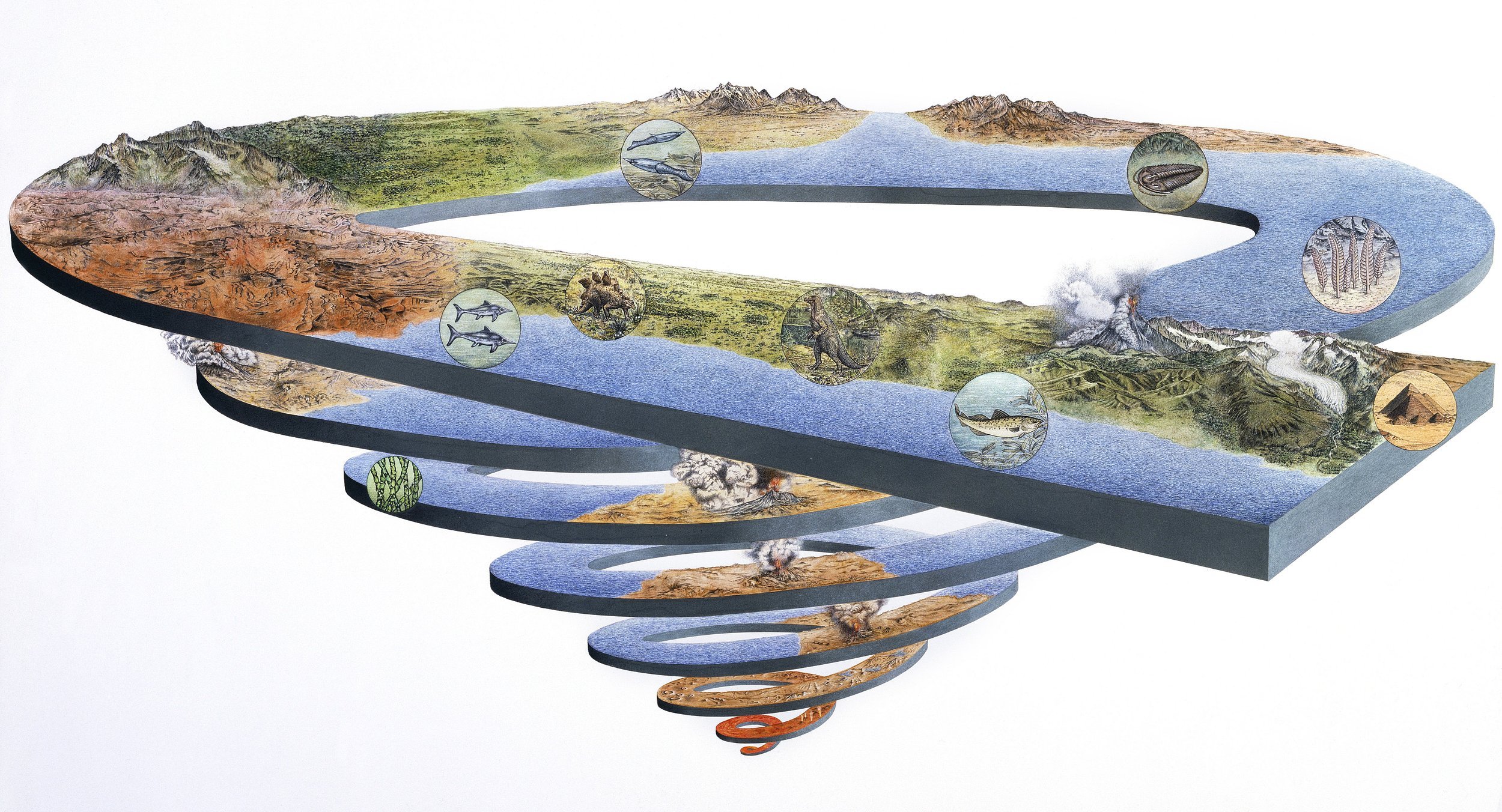

如同记录时间的年、月、日一样,地球历史也被划分为不同的地质年代单元。科学家根据生物演化阶段建立了宇、界、系、统、阶5个地层单位,其中阶是最基本的地层年代单位。

地球46亿年的演化历史信息蕴藏在地层中,“金钉子”是全球年代地层单位界线层型剖面和点位的俗称,是定义全球不同地质年代单位的唯一国际标准。

在地质学界,“金钉子”的地位堪比奥运会金牌,其数量是一个国家地质科研综合实力的重要体现,确立过程也是竞争激烈。

自1972年全球第一枚“金钉子”在捷克布拉格西郊确立以来,寻找和确立“金钉子”几乎成为全球地质学家的一场“学术竞赛”。

我国早年因与国际地学界交流有限,未能参与“金钉子”的竞争。直到20世纪80年代,我国科学家才首次参与奥陶系和志留系界线“金钉子”的角逐,但以失败而告终。

1995年,浙江常山黄泥塘剖面因其保存完好的奥陶系地质记录和丰富的笔石及牙形类化石,成为研究热点。经过中外科研团队联合攻关,常山黄泥塘剖面最终被确立为达瑞威尔阶“金钉子”,实现了我国“金钉子”零的突破。

而这距离“金钉子”概念的提出,已过去30余年。

“‘金钉子’的认定标准极为严苛。”贵州大学教授杨宇宁说,“它不仅涉及剖面条件、综合地层学、古生物学、交通便利性等多个评价维度,周边环境、地层剖面保存状况等也至关重要。”

最关键的是,候选剖面需地层出露连续、发育完整,未受后期地质构造作用的显著改变和破坏,且含有丰富、具有连续谱系演化的标准化石。

“剑河剖面具备高度连续的地层序列、丰富的三叶虫和疑源类微体化石,以及保存完好的凯里生物群。”对于剑河“金钉子”的价值,沈树忠给予了高度评价,“这不仅为寒武纪中期全球地层对比提供了理想的基准点,也为研究早期生命演化、生态系统构建及古环境变化,提供了宝贵的窗口。”

目前,我国的“金钉子”数量稳居世界前列,11枚“金钉子”分布在浙江长兴、湖南花垣、广西来宾、湖北宜昌、贵州剑河等地,每一枚都是弥足珍贵的世界级地质遗产。

“金钉子”保护面临诸多挑战

我国这11枚“金钉子”蕴藏着地史时期古生物大灭绝机制、生命演化序列、古气候突变等重大科学问题的关键信息,成为国际地层学研究极其重要的对比中心。可以说,守护这些“金钉子”就是守护人类解读地球演化历史的钥匙。

沈树忠介绍,在取得“金钉子”认证后,各地通常都会按照国际地层委员会的建议,通过设立纪念碑、安放标志物、修建步道等方式,将“金钉子”打造成地标。

美国科学院院士、弗吉尼亚理工大学地球科学系教授肖书海指出,国外曾发生过“金钉子”剖面因盗挖化石而遭受严重破坏的案例。“相比之下,中国的‘金钉子’保护工作,总体上做得不错。”他说。

但这并不意味着没有危机。

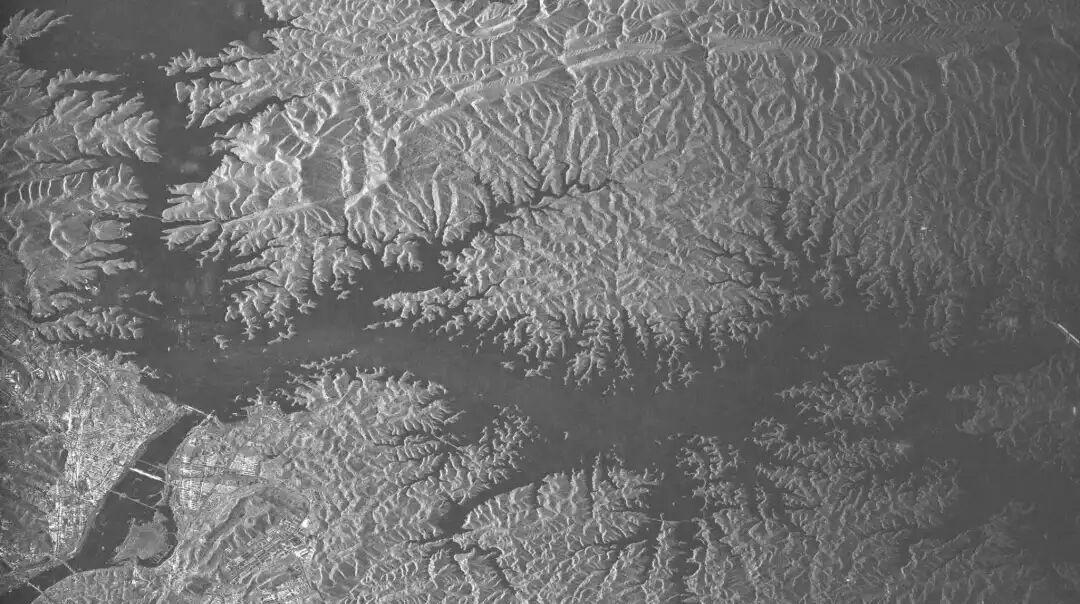

当初步的科学考察告一段落,“金钉子”的“烦恼”也随之而来……地处野外,“金钉子”剖面面临着自然风化与地质灾害的威胁。长年日晒雨淋,暴露在外的剖面可能因风化剥蚀而受损。部分地质条件不稳定的剖面,还可能受到山体滑坡、泥石流、地震等自然灾害破坏。因此,利用遥感航拍、大数据等手段进行实时监测,对“金钉子”剖面实施动态维护尤为重要。

去年,广西柳州市自然资源和规划局官网公布的一份政协提案显示,位于柳北区长塘镇梳庄村的“金钉子”地质剖面区域杂草丛生、溪流断流,保护状况堪忧。“恐破坏该地质遗址,产生不可弥补的损失……”提案指出,受财政资金等因素制约,当地规划建设的国家级地质遗迹保护区进展缓慢,处于闲置状态。

“金钉子”保护的现实困境之一,是国际地层委员会对“金钉子”仅有学术认定权,不具备强制性的保护约束力,而世界各地的重视程度和保护力度差异巨大。

同样位于广西,我国第4枚“金钉子”——来宾市蓬莱滩剖面的命运,则向科学界和地方政府提出了一个尖锐的问题:当“金钉子”保护与地方经济发展产生冲突时,该如何权衡取舍?

蓬莱滩剖面完整记录了瓜德鲁普统上部到乐平统下部的连续沉积,含有珍贵的远洋牙形类等化石系列,是研究二叠纪末期生物大灭绝事件的理想地点。

在获得“金钉子”认证后,当地政府对剖面采取了保护措施。然而,随着大藤峡水利枢纽工程的建成蓄水,红水河水位抬升了约15米,导致蓬莱滩“金钉子”剖面被永久淹没,无法再用于实地科研。后来,虽然当地找到了经国际地层委员会认可的替代剖面,但这仍成为地层学界的一大遗憾。

此外,由于公众知晓度不高,一些“金钉子”在认证后,面临“藏在深闺人不识”的境地。

剑河县林业局局长欧光远表示,目前,囿于专业人才匮乏,当地在“金钉子”的科学监测、日常维护和科普宣传等方面面临压力,难以吸引优质科研团队和游客群体,希望为“金钉子”保护凝聚更广泛的社会合力。

针对各种挑战,沈树忠坦言,尽管我国在传统地层学研究领域已达到世界先进水平,但作为地质学的基础性学科,地层学相对小众,其学科发展和人才储备仍存在隐忧。

探索地质遗产保护新机制

面对诸多挑战,各地正以实际行动,加强对“金钉子”的保护。

针对柳北区长塘镇梳庄村的“金钉子”保护问题,柳州市自然资源和规划局答复称,将把“金钉子”维护经费列入年度财政预算,派专人定期清理主题广场、步道、界碑、科考平台等区域的杂草和垃圾,并对地质剖面区域进行清淤维护。

目前,我国尚未出台专门针对“金钉子”保护的法律法规,地方政府主要依据《地质遗迹保护管理规定》等对其进行保护,针对性和执法力度较弱,保护效果更多地取决于地方政府的重视程度。

为此,肖书海建议,完善立法,加强对“金钉子”保护力度。

去年,贵州率先探索新路。为探索古生物化石司法保护新机制,守护好贵州首枚“金钉子”,省、州、县三级法院联合发布“司法保护令”,并成立了贵州剑河古生物化石暨“金钉子”司法保护基地,为这份世界级地质遗产,提供了强有力的司法保障。

“司法保护令”明确划定六大禁止行为红线,明确了严禁未经许可擅自挖掘古生物化石或实施对“金钉子”的破坏行为,从源头上杜绝非法采掘活动对珍贵化石资源的侵害;禁止未按照批准方案挖掘古生物化石或进行其他破坏“金钉子”的行为,确保一切挖掘活动在科学、规范的框架内开展。

在化石流通与利用环节,“司法保护令”全面禁止非法开发、采集、买卖、转让、运输、加工及收藏古生物化石。针对“金钉子”区域的环境与生态保护,“司法保护令”明确禁止在古生物化石群及“金钉子”区域内放牧、生火、扳弄、采石、取土等,防止人为活动对化石赋存环境造成破坏。

“司法保护令”严格限制保护区内的建设活动。同时,将从事破坏古生物化石地和遗址的其他违法行为也纳入禁止范围,实现对化石资源和遗址的全方位保护。

“剑河剖面保护得非常好。”中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、中国科学院院士朱敏对此给予高度评价。“这充分体现了地方政府长期以来在自然遗产保护方面付出的巨大努力。”

从长远来看,还要推动国家和地方层面制定专项保护法规,禁止违法行为,明确惩罚机制,让“金钉子”保护超越学术范畴,成为政府、社会和公众共同承担的责任。如此,才能确保这些珍贵的“地球史书”永续保存。

在保护与利用中寻求平衡

“‘金钉子’的确立,不是为了将其封闭起来。”谈及保护,沈树忠观点鲜明,“相反,它需要对国内外开放,欢迎和鼓励各国科学家有组织地前来开展深入研究,充分发挥‘金钉子’在推动地层学和生命演化研究中的核心作用。”

如何在严格保护和合理利用之间找到平衡点,让“金钉子”具备一定的“造血”能力?这在肖书海看来是非常大的挑战。“国外很多‘金钉子’维护投入有限,且严格区分科研功能与市场开发。它们往往位于偏远地区,普通人难以到达,更难以产生直接经济效益。”他说。

肖书海认为,中国在探索“金钉子”保护与利用相结合方面的实践值得借鉴。

目前,在地方政府的推动下,我国大部分“金钉子”所在地已发展为旅游景点,有的还成功申报为国家地质公园,将“金钉子”打造成集地质科普、生态观光和科学考察于一体的旅游景区。

浙江长兴“金钉子”国家地质公园现为国家AAAA级旅游景区。游客不仅可以在休闲广场观赏到2.5亿年前后的地层剖面,还能走进宇宙地球厅、生命进化厅、“金钉子”厅等展馆,通过时空隧道感受远古生命的演化历程,体验7D特效影院的震撼效果。

以科技手段展示湖南两枚“金钉子”的湘西世界地质公园博物馆,年接待游客490余万人次,新增餐饮、住宿、旅游产品、文创等旅游服务就业岗位8600多个,直接和间接带动就业近10万人。

纷至沓来的游客在近距离感受地球历史的同时,也带动了当地旅游经济,其部分收益可用于反哺“金钉子”的保护工作。

剑河县正受益于这一模式。近年来,随着剑河“金钉子”声名鹊起,当地政府聚焦“研学+旅游”模式,深挖其旅游潜力,致力于将八郎古生物化石景区打造成全国乃至国际知名的科研科普基地,并与附近的剑河温泉、仰阿莎文化景区联动发展,推动旅游业态升级。

剑河县委副书记、县长陈林表示,将依托贵州大学、中国科学院南京地质古生物研究所等科研力量,全力做好层型剖面的保护与开发,打造集科学研究、科普教育、生态旅游于一体的地质文化品牌。

【延伸阅读】

赵元龙:穷极一生只为找“金钉子”

科技日报记者 何星辉

远古时期的贵州,曾长期被海洋覆盖。这里不仅保存了丰富的古生物化石,更拥有近乎完整的岩石地层序列。在地层学家眼中,贵州是记录地球生命10亿年演化的天然宝库。

1982年,贵州大学教授赵元龙初次踏足八郎村时,那里还是一个交通闭塞、信息匮乏的苗寨。村民刘锋熟悉地形,主动为他当向导。两人翻山越岭,寻找古生物化石的踪迹。

经赵元龙团队的艰苦发掘,在八郎村附近发现了一个距今5.08亿年的特异埋藏古生物化石群——凯里生物群。

自此,八郎村因古生物化石的发现,声名鹊起。

凯里生物群价值非凡:它不仅富含以掘头虫类为主的三叶虫化石群落,而且产出大量具有重要意义的软躯体化石,是一个典型的布尔吉斯页岩型生物群。

“凯里生物群是探索寒武纪生命演化的重要窗口。”中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎解释道,“它独特的化石保存状态和承前启后的时空位置,为探索动物门类起源及早期生态系统演变,提供了不可替代的证据。”

朱茂炎进一步指出,加拿大的布尔吉斯页岩和云南的澄江生物群分别代表了寒武纪生命大爆发的不同阶段,而“凯里生物群恰好填补了两者之间的空白,将大爆发的全过程完整串联起来,科学价值巨大”。

从发现凯里组地层中上部与下部三叶虫组合的差异,到提出以“印度掘头虫”作为寒武系第三统首现化石,直至在乌溜—曾家崖剖面精准锁定其首次出现的位置,赵元龙数十年如一日,甘坐科研“冷板凳”。

起初,赵元龙提出以“印度掘头虫”作为传统中寒武统底界标志化石的方案后,曾引发国际学界质疑。国外学者提出了不同方案,争论激烈。

为了提供确凿证据,赵元龙团队采集了2万余件三叶虫化石,研究各类化石标本8万余件。

关键时刻,西班牙学者乔治·埃斯特夫等国际专家被赵元龙团队的执着精神和研究成果打动,主动加入了贵州古生物研究阵营。以中国科学院南京地质古生物研究所研究员彭善池为代表的国内学者也鼎力支持。

2018年6月21日,81岁的赵元龙,终于迎来学术生涯的高光时刻——他的研究团队提出的“金钉子”提案,获得国际地质科学联合会全票通过,乌溜—曾家崖剖面被正式确立为全球寒武系苗岭统和乌溜阶的国际层型剖面,我国斩获第11枚“金钉子”。此后,“苗岭统”和“乌溜阶”作为国际标准年代地层单位,被译成27种语言广泛使用。

就在同年,赵元龙不幸罹患癌症,于2023年2月与世长辞。他穷其一生,为全球寒武纪地质研究树立了新的“标尺”,让剑河成为连接世界地质科学的重要坐标。