科技日报记者 都芃

“我第一次来到中国是1975年,对比过去,中国发生了天翻地覆的变化,不仅是多了很多高楼大厦,人们的精神面貌等许多方面都发生了可喜的变化。”在7月13日开幕的2025国际基础科学大会上,著名实验物理学家、诺贝尔奖得主丁肇中谈起了他多次来到中国后留下的印象。

国际基础科学大会由菲尔兹奖首位华人得主丘成桐于2023年发起设立,主题为“聚焦基础科学,引领人类未来”,已成功举办两届。

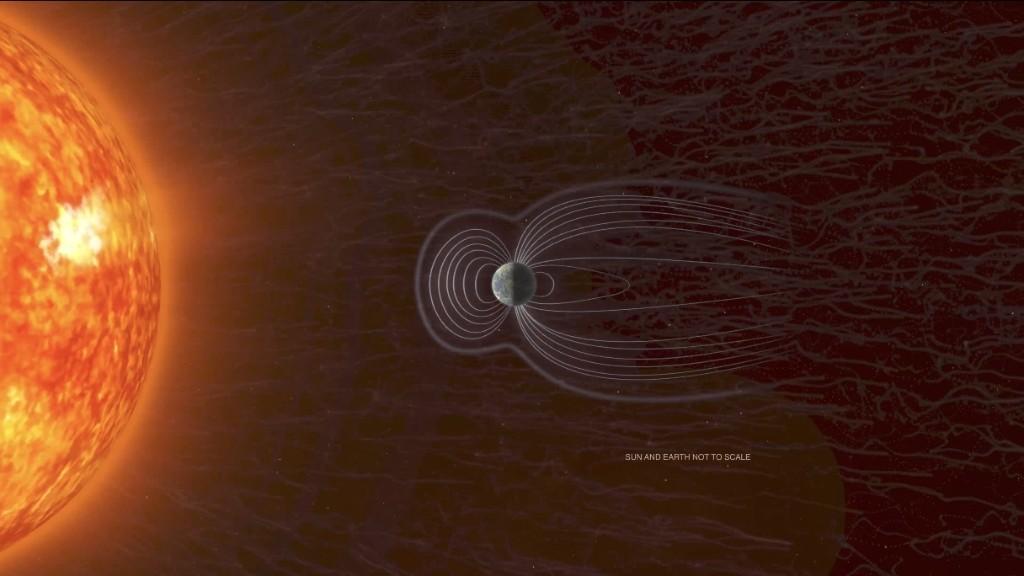

开幕式上,丘成桐表示,近年来,数学、物理、信息科学与工程等基础科学领域,持续取得突破性进展,极大地推动了人类对自然与宇宙本质的理解。一系列前沿突破,共同勾勒出当代基础科学不断开拓未知疆域的宏伟画卷,一个由理论突破与技术创新共同驱动的时代或将到来。他希望通过本次大会,搭建开放、包容的国际学术交流平台,进一步推动海内外科学界深层次对话与协作。

“我们和全球学术界保持着密切往来。”丘成桐表示,国际基础科学大会的大门永远是开放的,“我们永远欢迎全球科学家来这里交流。”他相信,开放、活跃的学术交流将推动科学研究取得更大突破。

本届大会向丁肇中、朱棣文、戴维·格罗斯、罗伯特·塔扬、森重文、乔治·卢斯蒂格6位科学家颁发了大会最高荣誉——2025基础科学终身成就奖。

“参加这个大会改变了我原来的许多看法,特别是亲眼看到这里发生的一些变化。我感到中国政府特别是北京市政府对于基础科学给予了极大的支持、重视,这是非常了不起的。”数学家森重文在获奖后感慨,过去20年里,中国中央政府和地方政府,对推动基础科学发展起到了重要作用,他感到十分钦佩。

在积极推动学术交流的同时,大会还格外重视激发青少年的科学热情,精心策划了多层次、多维度的特色活动。

本届大会上,每位终身成就奖获得者都收到了中国中学生为他们画的肖像画。谈及策划这一活动的初衷,丘成桐说:“要画好这样一幅肖像画,学生们需要花时间深入了解这些学者,尤其是了解他们背后的学术故事和贡献。”他相信,在这一过程中,青少年可以建立起对于科学研究的初步认识,并且通过和著名科学家面对面交流,激发他们崇尚科学的热情。

收到肖像画的戴维·格罗斯高兴地说:“我能感受到青少年对科学的浓厚兴趣,这对中国乃至全世界科学发展都至关重要,希望这种兴趣不会被AI取代。”他笑着说。

在接下来的两周时间里,大会将举办500余场学术会议,近千名海内外优秀学者、青年学子将共聚怀柔科学城,分享各领域最新突破性成果,推动多学科协同创新。